文字数制限になった海外遠征の部分をこちらに纏めます。

元のシリウスのページはこちら

シリウスにそんなに興味が無いという方でも、昔の海外遠征事情やらの読み物としてどうぞ

海外遠征

海外遠征については第1回JC後に関係者が「日本はこの先100年は外国に勝てないかもしれない」と言ったぐらい海外との差があったということを前提にお読みください。

(しかもJCの場合は自国開催ですからね)

第一回ジャパンカップ(1981)の当時のホースマンのコメントなどを読むと当時の苦悩・絶望が垣間見えるので参考になります。

海外遠征の費用

海外遠征する際の費用はどのような変遷を遂げているのか、ということを推測するために海外レースの賞金や遠征についてかかる費用について集めたら何か見えてこないだろうか…という思いつきの元で作った項目です。

自費遠征…自分で費用を出して遠征するもの

招待遠征…国際招待レースで相手方から招待されて費用を持ってくれるもの、ドバイ、香港、シンガポール航空C(廃止)、ワシントンDC(廃止)が該当

遠征にかかる費用とか

80年代の通貨レートとか

ちょっと遠征費用に関してはまだまだいろいろ探してる最中です。

1969年~1972年ごろ

野平師が、数年ほど欧州に滞在するつもりだった時の考慮事項として

周知のように、向こうはクラシックレースは別として、一般のレースの賞金は非常に安い。負ければ一銭にもならない競馬であっても、彼らが調教に打ち込む態度は真剣そのものです。*1

当時、日本のレース賞金の平均は100万円ぐらいだったでしょうが、英国では20~30万円でした。それで賞金の高いフランスへ行って乗ったりしていたのですが*2

という記述があり、60~70年代の英国のレース賞金はさほど高くない事、フランスは英国よりは高いことがわかります。

1985年のシリウスのキングジョージ遠征費用が5000万は下らないだろうという記者さんの推測の記述がありました(優駿のどの号で読んだのだったか探し中…)(ちなみにキングジョージの1985年の1着賞金は134274ポンド、日本円で4400万円ほど*3)

また、3代目の和田孝弘氏はインタビューに対して

「ルドルフで儲けた金のほとんどをヨーロッパにつぎ込んじゃって。そうなるともう、夢というより、道楽だね」

一時、父の共弘は競走馬のほかに繁殖牝馬やその産駒を合わせて100頭ぐらいの馬をヨーロッパで所有していたという。*4

と仰っています。

ただ問題は、所有時期について触れられていないため、日本ホースマンクラブの項で触れたようにかなり昔から所有していたものも含まれているのかどうかが分からない点が1つ。

さらにルドルフは一口馬主クラブの前身的な共同馬主クラブ「シンボリホースメイト」で募集された馬だったため、獲得賞金の利益がすべて2代目の共弘氏に入ったわけではない点が2つ目です。

当時のルドルフの獲得賞金額が6億8,482万円、以下の画像の募集を見る限りでは300口、ただしシンボリホースメイトに入っていた方のブログを読んだ限りでは募集期間も短く満口にならなければ残りの口はスッパリと自分の牧場で埋めるクラブだったそうなので…何とも言えませんね…

1歳時の募集と仮定すると1982年、大卒初任給が12万7200円の頃ですね…

画像の転載元…サラブレッドブログ ラフィアン&ウイン「シンボリルドルフ、永眠…」

1999年のエルコンドルパサーの遠征費用について、国枝師の著書の中ではこう触れられています。

二ノ宮敬宇調教師が1999年に長期の海外遠征を敢行し、凱旋門賞でも2着と、エルコンドルパサーを世界の頂点まであと一歩のところまで導いた。その後、日本を代表する名馬が凱旋門賞へ挑戦するも、エルコンドルパサーのように長期海外遠征を敢行してまで"本気で勝ちにいく"陣営は現われていない。

エルコンドルパサーが行った半年間の遠征でも億単位の経費が発生したという。当時受けたスポーツ紙の取材に対し、私は、「エルコンドルパサーのように長期滞在した方が有利なのは明らか。でも簡単には行けない事情があるんだよ」と答えている。*5

2010年のナカヤマフェスタの遠征費用に関して、

宝塚の賞金が1億3000万円で馬主の取り分が1億円弱、凱旋門賞にいくとあれやこれやでそれくらいかかっちゃうんだけれど、税金とかいろいろ考えると、まぁいいやって決めたの。

ロンシャンに咲くスミレの花より

という記述があります

馬の海外遠征時の輸送方法

海外遠征する際の馬の輸送方法はどのように改善され進歩してきたかに触れることで、古い年代にはどのような苦労があったのか?ということを推測できないだろうかという思いつきの元に色々な遠征の輸送方法について集めたいと思っている項目です。(繁殖馬の輸送方法などは対象外です)

1958年 ハクチカラ

2011年の優駿で特集されてた「海外遠征"はじめて物語"」という記事からの引用です。

序文

今(2011年当時)は、輸送に関する永年のノウハウが蓄積されたことなどもあり、毎年、多くの日本馬が海外遠征を行う時代である。そして時に、大きな栄冠を掴む馬も現れるようになった。しかしそんな今でも、依然として海外遠征には環境の変化など、さまざまなリスクが付きまとう。いかに準備周到に臨んでも、体調を崩したり、故障を発症し、満足な成績を残せないだけならまだしも、出走さえかなわないという馬さえいるのが現実だ。

近年の状況から、あたかも海外遠征が容易になったかのような印象を受けるが、今もって困難は厳然として存在するのである。

では、まだ輸送の方法さえ確立されていなかった時代の、海外遠征の先駆者たちは、どのような状況でそれに臨み、いかなる困難に立ち向かっていたのだろうか。日本馬として初の米国遠征を敢行した当時の最強古馬ハクチカラ、初の欧州遠征を果たした中山大障害4連覇のフジノオー。2頭の蹄跡をたどりながら、往時の苦心を改めて振り返ってみる。*6

輸送に関して

まず最初に解決すべきは、馬をどうやって運ぶか、という問題である。

「そんなの飛行機に決まっている」と思われるだろう。そう、輸送時間を考えても飛行機に決まっているのだが、ここでの課題は、その飛行機にどうやって馬を乗せるかなのだ。当時の飛行機には、馬を乗せるためのスペースも、馬を機内に運び込むための手段もなかったのだ。ハクチカラ以前に、それらを必要とする者がいなかったのだから、しかたがない。

ハクチカラが貨物室に入れないことは分かっていたので、旅客機の座席を外して入れることにした。が、客室の入口は高い場所にある。そこからハクチカラを入れるのがたいへんだった。ハクチカラが入った箱をクレーンでつり上げ、扉に近づける。近づいたところでハクチカラを入れるという方法を採ったのだが、風やハクチカラの体重で箱が揺れ、うまくいかない。2時間以上かかった作業の間、「だめだ、(ハクチカラが)落ちる。と思ったことが何度かあった」と同行した保田隆芳(元調教師、当時騎手)は語っている。

積み込みだけではない。シアトルについたハクチカラは検疫を受けることになるのだが、このときに採血をしにきた獣医が馬を扱ったことがなく、怖くて採血できないという。仕方がないので素人の保田が採血したのだが、今度はその検体が行方不明になってしまうというおまけつきだ。

推測だが、おそらくアメリカにとっても、経験のないことだったのではないか。ヨーロッパから東海岸に入ってくる馬は、当然それまでもいたことだろう。しかし、西海岸に、つまりアジアの田舎から馬が入ってくるとは、アメリカも考えていなかったのだろう。*7

*8

*8

ミル貝で「木箱をクレーンでつり上げて…」って書いてたのは読んでたので情報としては知ってたんですが写真を見てみると思ったよりも木箱が半開放式(というか上蓋がない…)な上に小さかったり、クレーンが思ったよりも小さかったり…と、現代人が想像する過去と、残された写真で結構違いがありますね…

1967年 スピードシンボリ アメリカ遠征時

いよいよ10月2日の早朝に伊藤馬手と中野幸雄獣医に付き添われ、羽田空港からローレル競馬場へプロペラ機で飛び立ちました。ぼくと和田さんが米国に向かったのは10月16日です。

羽田を発ったスピードシンボリは、現地時間で10月2日の夜にサンフランシスコに到着しました。伊藤さんたちの話によると、10月3日、4日を費やして検疫を受け、5日の午前2時にサンフランシスコを出発すると、午後11時にニューヨークに着きました。

ニューヨークからさらにローレル競馬場まで5時間、トラックに揺られて行きました。スピードシンボリがローレルの国際厩舎に入ったのは、10月6日の午後。離日してから5日間の間、満足に動けない状態のままでした。実際にスピードシンボリが調教を始めたのは、8日からだったようです。*9

1969年 スピードシンボリ 欧州遠征時

1、2頭の場合は、普通の貨物用の飛行機にストールと呼ばれる箱を据え付け、そこに馬を入れます。檻の近くには机と椅子があって、そこで付き人が輸送中の世話をするわけです。5、6頭となると、馬専用の飛行機となりますが、日本にはそんな専用機はありませんでした。

輸送中の食べ物、飲み物は植物検査の関係があるので、ごく少量、機中のためだけに用意されます。慣れない空の旅となると、馬も食欲は落ちるようですが、そんなとき「人間の欲望のために、こんな苦労をかけてすまない」と思ってしまいます。

現地に着くとまず検疫があります。通常、48時間空港内の厩舎に泊められ、血液検査が行われ、OKとなって、次に競馬場の近くの厩舎に送られます。ここでまた動物検査があるのですが、この厩舎は「国際厩舎」といい、ここで24時間待機することになります。*10

16年前、スピードシンボリが英仏米遠征をしたころ、馬の飛行機輸送時には(当時の機体は小さく、輸送方法がシステム化されてなかったので)万一、馬が空中で暴れた場合の墜落防止にそなえ、射殺するためピストルが用意されていたというエピソードを思い出した。*11

とありますため、スピードシンボリの頃はまだプロペラ機を使っており、輸送方法がシステム化されていなかったという事が分かります。

1985年 シリウスシンボリ

シリウスの遠征の模様の項目で飛行機に乗り込む際の雑誌写真を貼っているのでそちらもご覧ください。

シリウスの時代の輸送方法については、専門の業者を手配して任せていた記述があります

午後3時20分。

ロバート・ジョン・ウエイクラム(愛称ロビン)がやってきた。細くて長身、若く見えるが41歳。16歳になる息子がいる。ロビンはBBA(ブリティッシュ・ブラッドストック・エージェンシー)に所属する競走馬運送会社の職員だ。イギリスに7、8人しかいないプロの1人だが、シリウスを英国に運ぶために和田の要請を受けて2日前日本に飛んできた。

和田がそのロビンを絶賛する。

「一番いい人をよこしてくれって、BBAに頼んだんだが、さすがに大した腕前です。ルドルフの前では、うちの職員なんかいつもビクビクなのに、いきなり頬ずりしてる。馬と一体になっている。この人にまかせれば、シリウスの空の旅も安心ですよ」

日本語のわからないロビンは、長い首をオウムのように傾けて、出された紅茶をゆっくりと飲んだ。*12

とあるように、この時には競走馬運送の専門の業者さんを海外から呼び寄せていたことが分かります。

1985年10月号の優駿広場のコーナー内の「飛んで愛ラブ馬」(中山さつきさんという方が書かれているコーナー)に「シリウスとトウショウボーイを飛行機で運んだ機長の話」というものがありました。

中山さつきさんという執筆者の方の情報は調べてもよく分からないのですが、手近にあった優駿(1984年~1988年11月)を何冊かめくった感じだと常設コーナーだったようなので一定の信頼度があると考えて引用します。

「シリウスシンボリってネ、相当心臓が強いらしいヨ。馬を輸送する外人の専門家が驚いてた。馬は初めての事に対してすごく敏感だろ。でもシリウスは飛行機に乗るのは初めてなのに離着陸時にもまったく動揺をみせず、航行中も平気だったんだって」

「さすがルドルフの弟分ね」

「コクピットからカーゴルームへいくのに階段があるんだけどサ、ボクが降りようとすると首をのり出してじィっと見るんだ。触ったら甘えて鼻ヅラを押し付けてきたヨ。大物だネ、あいつは」

馬にはあまり詳しくない友人がしきりに感心している。彼は7月にシリウスをアンカレッジからロンドンまで運んだ飛行機のパイロットだ。

「馬を輸送する専門家がいるなんて知らなかったワ。でも輸送に詳しい人がいないと不安よね。何が起きるかわからないし…。馬を固定するベルトのようなものはあるの?」

「イヤ、俗に言うバラ積みだけど大きなカゴのようなコンテナーに入っているんだ。中にはワラがいっぱい敷きつめてあった。場所はちょうどファーストクラスのあたりだったヨ」

前部の方が揺れが少ないからだろう。特にジャンボ機の場合は全長が70メートルもあるので前と後ろの揺れの差はかなりある。

「ボクはネ、トウショウボーイを運んだことがあるんだ」

一緒に食事をしながら今までシリウス輸送の話を聞いていたキャプテンが言う。

「えー、トウショウボーイですか?いつ、どこへですか」

「キャプテンになって半年した頃だから53年だナ、羽田から千歳へね」

53年と言うと彼が種牡馬になった時だ。ふつうは馬運車で行くのに…。天馬はやっぱり空を翔けてターフを去って行ったのか!

「スケジュールが入った時に通知が入っててね、"6億円もの馬だから離着陸時には充分留意されたし…云々"って書いてあるんだ。ボクもトウショウボーイ、テンポイントのレースは見たことあるし、大変な役目をおおせつかってしまったと緊張したねエ」

「キャプテンの腕が買われたんですヨ」

「その時ネ、厩務員さんが離着陸時に座ってくれないんだ。馬の側にいるってきかなくて…。馬も大事だけど人間はより大事だしサ」

「そうですネ。でも厩務員さんにしてみれば必死だったんですヨ。トウショウボーイはこれから種牡馬になって今まで以上に活躍する馬だし責任重大ですもの」

「ボクだって重圧はすごかったヨ。万一馬がどこかにぶつかってケガしたりしたら大変だもの」

「トウショウボーイには対面しましたか」

「もちろんサ。千歳まで1時間20分のフライトだけど6億円に触ってみたくてね。見に行ったら好奇心いっぱいの表情でこちらがジロジロ見られちゃった。おとなしくて可愛い馬だったね」

この時の飛行機はシリウスが乗ったジャンボ機とは違いDC-8だ。前部がカーゴで後部が客室になっている。今はこのタイプの飛行機は使われていない。

「後部客室を担当しているパーサーがネ、"キャプテン、怖くてコクピットへ行けませんヨ。ドアを開けて行こうとするとあいつがにゅーっと首をつき出してきて通路をふさいじゃうんです。申し訳ありませんが千歳まで飲物をガマンして下さい"って。結局一度も来てくれなかった」*13

2019年 アーモンドアイ

オマケとして、では最近の輸送事情はどうなっているのか、について国枝栄さん(アーモンドアイの調教師として有名な方)の著書、「覚悟の競馬論」のなかで触れられているため参考までに2019年の事情として引用します。

ここで、海外遠征で重要なポイントとなる輸送について、触れておきたい。

ドバイターフに参戦したアーモンドアイの場合、国際招待レースなので、遠征費用等はすべてドバイ側が負担してくれた。実際の輸送は、専門のプロチームに任せていて、私たちの手間はアーモンドアイを成田空港に運ぶところまでだった。現地からのチャーター便にスタッフは帯同しない。私たちはアーモンドアイの個性や性格はわかっていても、飛行機輸送に関する経験値は少ない。だから、私たち以上にさまざまなノウハウを持っている輸送チームに任せておけばいい状況にある(日本から現地に持ち込めない物資もあるので、資料や水、薬品やサプリは現地調達となる)。

機内では、馬の頭を保護するヘッドギアと脚を守る肢巻のプロテクターを装着して、4畳半ほどのスペースに積み込まれる。厩ごと飛んでいく感じだ。

人間のシートベルト同様、離発着時は結われていても、飛行が安定すれば自由となる。これまでは一般的に馬は機内のカーゴの中で繋がれていたが、今は気管を守るためには頭を下げるほうがいいという理由で、ロープは解かれている。そのあたりもずいぶん研究が進んでいる。

私たちは現地で先回りして現地で待機し、空港で馬が降りて来たら引き取って、そのまま厩舎に入れる。飛行時間が長くてもそれほど揺れもないので、馬にはさほど負担にはならない。

ちなみに香港遠征の際は、朝6時に厩舎を出て、午後3時には現地の馬房に入っていた。美浦から阪神競馬場へ馬運車で行くよりも揺れが少ないので楽だ。また香港の場合、検疫は現地(厩舎)でやるので、馬の負担が少ないのもいい。その反面、たとえばジャパンカップで海外から参戦してくる馬はかわいそうだ。成田空港に到着すると、まず千葉県白井市にある競馬学校内の施設で5日間ほど着地検疫をした後、いま一度移動して東京競馬場に行かなければならないからだ。*14

2021年 ラヴズオンリーユー

さらに追加です。

DMMバヌーシーさんがヒの動画として飛行機に入るまでの過程の一部を動画としてアップしてくれております。

一般のファンにとってはメチャクチャ貴重な資料ですねコレ…ありがたいです…

現代の輸送事情が試行錯誤の末に研究が進んでいるさまが分かりますね。

あと近年の子が海外での輸送時につけてるルーズソックスっぽいプロテクターは多分 *15

*15

こういうの とか こういうの

とか こういうの ですね。

ですね。

遠征する子が付けてるのは一般流通してないさらにゴツイやつだと思いますが…馬のプロテクティブブーツに強い会社(KENTUCKY Horsewearとか)なども存在しているため、そういう面から見ても輸送時のリスクは過去に比べ大きく減っていると考えてもいいと思われます。

他の海外遠征馬の話など

色んな本に分散されている海外遠征の話をここに集積することによって海外遠征で少しずつ改善されていった技術や心構えや状況などに関して書かれてるものを探したら、あまり資料が残っていない古い年代はどうであったかが朧げに見えてこないだろうか?という思いつきから作った項目です。

スーちゃんとシリウスとルドルフは散々触れているのであまり書かない方向で(というかこの子たちが本当はどうだったかを知りたいのがこのページの目的ですからね…)

ハクチカラ&フジノオー

1958年…ハクチカラ

1966年…フジノオー

いまや日本の競走馬が海外の競争に出走することを、ことさら特別なことと考えている人はいないだろう。ヨーロッパ、アメリカ、ドバイ、香港、オーストラリア、シンガポールといった地域のレースに、日本調教馬が次々に参加している。競馬というワールドワイドなスポーツにおいて、それはごく自然なことといえる。

が、日本の競走馬が当たり前のように外国のレースに出走するようになったのは、実はそれほど昔のことではない。つい最近まで、海外遠征は特別なことだった。当時、「日本(馬)は世界と戦えるのか」と盛んに言われていたものだ。「世界」は「日本」が戦う相手だった。言い換えると、「日本」は「世界」の一部ではなかった。「世界」とは「日本以外の場所」を意味する言葉だったわけだ。

さらにもう少しだけ時代を遡ると、そこにはそもそも「世界」なるものが存在しない。「日本」がすべてだったのである。日本の競馬は(こと競争に関しては)ほぼ完全に日本国内で完結していたのだ。

そんな時代に、あえて海外に出ていこうとした馬たちがいた。

1958年のハクチカラによるアメリカ遠征。これは、日本の馬がいわゆる競馬先進国に対して行った初めての遠征だったが、ここでハクチカラはギャラントマンやラウンドテーブルといったアメリカ競馬史上に残る名馬たちと対戦し、重賞競走にも勝利した。

1966年にはフジノオーがヨーロッパに渡り、グランドナショナルに挑戦する。これによってフジノオーは、日本馬として初めてヨーロッパの土を踏んだ馬になったのと同時に、世界最高峰といわれるレースに出走した初めての日本馬にもなった。

現在、私たちは凱旋門賞を自分たちのレースとして楽しみ、ドバイワールドCでの日本馬優勝の快挙に酔いしれることができる。そして、その道を拓いてくれたのは、ハクチカラやフジノオー、そして彼らを取り巻く人々の強い意志と努力なのである。

ハクチカラにしてもフジノオーにしても、その海外挑戦は「最高の舞台で走りたい」という夢のためだけに敢行したものではなかった。もちろん、そうした気持ちは小さなものではなかったが、もうひとつ、より切実で、より即物的な理由があった。それは「日本ではもう走るレースがない」というものである。

ハクチカラは1956年の日本ダービーと翌年の天皇賞・秋、そして有馬記念を勝ち、誰もが認めるチャンピオンホースだった。そして、若い競馬ファンには信じられないことかもしれないが、当時の競争体系では、これはほとんど「一丁上がり」を意味していたのである。

日本の競馬に様々なレース形態が導入され、それにともなって価値観が多様化したのは、かなり最近のことと言っていい。ハクチカラのころ、競走馬たちの目標は「八大競走」だった。八大競走とは3歳クラシックの5競走に、春秋の天皇賞と有馬記念を加えたものだ。古馬のレースは春秋の天皇賞だが、当時の天皇賞は勝ち抜け制で、優勝経験馬には出走権がなかった。つまり、ハクチカラが目標にできる大レースは、年に1レース、有馬記念だけということになる。

フジノオーは、63年の春から中山大障害を4連覇した無敵の障害馬だった。同じ中山大障害4連覇の偉業を達成した馬にグランドマーチスがいるが、グランドマーチスが中山大障害では負担重量60キロまででしか勝っていなかったのに対して、67キロを背負いながら後続をぶっちぎったフジノオーをより高く評価する声もある名馬である。

しかし、5連覇を狙った中山大障害では、レース自体のレギュレーションが変更された。距離が100メートル延びたのと同時に、最終障害が外されたのだ。

「飛越の能力よりも、軽ハンデで平地の脚がある馬に有利になった」と、馬主の藤井一雄は考えた。当然のようにトップハンデを背負うフジノオーが狙い撃ちにされたのではないか、と思えてならなかった。結果は藤井の危惧したとおり、フジノオーより斤量が14キロ軽い54キロの牝馬ミスハツクモの後塵を拝することになってしまった。

「もう、日本にフジノオーの出るレースはない」と藤井は決心する。

ハクチカラもフジノオーも、当時の日本競馬をはみだす存在だった。そして、はみだした者は、海外を目指す以外に道はなかったのだ。*16

このあとに当時の輸送方法などについて触れていたため、そちらは輸送の項目に記載してあります。

輸送についてからの続き

もうひとつ、日本と彼の地の距離を象徴するエピソードを紹介しておこう。これは物理的な距離であるのと同時に、情報の距離であり、意識の距離でもある。

フジノオーがグランドナショナルに挑戦するというニュースは、日本中を駆け巡った。グランドナショナルというレースは、日本でも比較的広く知られていたからである。もしかすると、ダービーの次くらいに有名だったのかもしれない。

しかし、それほど有名なグランドナショナルが、今年が何回目で、そもそも何という競馬場で、どのくらいの距離で行われるものなのかが、ほとんど知られていなかったのである。当時の新聞記事を調べると、新聞によって、そして日付によって、その数字はまちまちである。新聞各社は記事を書くにあたっては相当調べたはずである。しかし正確なところはわからなかった。どの国のレースであろうと、たちどころに成績を調べられる現在では、とても考えられないことである。が、当時のイギリスはそれほどに遠い場所だったのだ。

ハクチカラやフジノオーが向かったのは、そんな場所だった。

遠征先におけるハクチカラやフジノオーの成績は、当初、あまり芳しいものではなかった。アメリカでは日本のチャンピオンホースが下級レースでどん尻負けを繰り返し、フジノオーがグランドナショナルで競走を中止している。

もちろん、まったく環境の違う異国の地で、いきなりいい成績をあげるのは至難の業である。ハクチカラは馬場の違い、レースの流れの違いに戸惑っていたし、日本とは比べものにならない大きな障害と、トップハンデの76.2キロは小柄なフジノオーにとっては過酷なものだったろう。日本を発つ直前に発症したフレグモーネの影響も小さくはなかったはずである。

渡航直後の成績がふるわなかったにもかかわらず、ハクチカラの馬主・西博も、フジノオーの藤井一雄も「では、日本に帰ろう」とは考えなかった。現地に腰を落ち着けて(フジノオーが後にフランスに転戦する)、先進国の競技と向き合うことになる。

ハクチカラが一定の結果を出したのは、翌年2月に行われたワシントンバースデーHにおいてである。ハンデ戦とはいえ、このレースでハクチカラは前年の全米年度代表馬ラウンドテーブルを破っている。実にアメリカ11戦目での初勝利だった。

一方のフジノオーも、グランドナショナル出走の翌年秋までヨーロッパで走り続けた。そして67年4月にレーヌ賞、同9月にレルミット賞と、ふたつのレースで勝利をあげる。

が、この2頭が日本の競馬にもたらしたものは、これらの勝利だけなのだろうか。

ハクチカラの遠征に同行した保田隆芳によって、日本の競馬に一種の革命が起きたことはよく知られている。アメリカ風の騎乗フォーム、いわゆるモンキー乗りの導入である。それもまた大きな事件ではあるのだが、もっと小さなことで、大事なことがあるような気がするのだ。

今年(2011年)になってからのことである。ある日本の競馬関係者がひとりのフランス人に「フジノオーという馬を知っているか?」と尋ねられたのだという。そのフランス人は、フジノオーの現役時代を覚えている、と言った。「小さな馬だったけれど、飛越はとても上手だった」。

おそらく、というよりも間違いなく、そのフランス人は、エルコンドルパサーやディープインパクト、そしてナカヤマフェスタやヴィクトワールピサの名前を知っていることだろう。

それでもなお、真っ先に出てくる名前がフジノオーなのである。

40年以上前、彼は地球の裏側にある日本という小さな国でも競馬が行われていることを、フジノオーによって初めて知ったのだろう。そして、近年、日本馬が凱旋門賞で次々と挙げている好成績が、フジノオーから始まっていることを知っているのだ。

「無茶をしたな、と思います」

どうして当時はあんな無茶ができたのか、とフジノオーの調教師だった橋本輝雄が、生前、話をしてくれた。ヨーロッパ遠征を指してのことである。

でも、無茶というのは誰かがしないといけない、というこちらの言葉に橋本は、

「あのときは無茶をしようとしたわけじゃないんですよ。真剣にグランドナショナルを勝とうと思っていたんですから」と笑って話してくれたのである。*17

ルドルフがもし将来遠征する場合…

1984年7月ごろの状況(7月25日印刷の優駿記載)

優駿1984年8月号において、三好徹さんの取材で「ルドルフがもし将来遠征する場合」という仮定の元に当時の状況が垣間見える一文を書いておられます。

では、どうするか。いうまでもなく、ヨーロッパ遠征である。が、口でいうほど、これは簡単な事業ではない。だからその前に、ジャパン・カップで外国馬とお手合わせするか、外国へ出るにしても、馬がもっとも強くなるという4歳の秋にするのがよいか、いや充分な準備と時間をかける意味で、ことしから行くか、そのとき騎手はどうするのか、厩務員の生活保障をどうするか、調教師である祐ちゃんが現に管理している馬をどうするか、難問は山ほどあるのだ。*18

自費遠征としてスピードシンボリ、メジロムサシを経て1984年になっても、海外遠征においてトレセン厩舎のスタッフの生活や馬の管理に対して考える問題が多くあることが多いことが分かります。

翻って考えれば、1984年の時点ではJRAがまだそれらの提案や叩き台のようなものを出していなかった、それゆえに海外遠征の人員に関しては先駆者たちが手探りで試行錯誤をしていくしか無かった、と捉えてもよいかもしれません。

もしそうだとすると、現代から見れば酷薄に見える「トレセンの厩務員・調教助手・調教師が現地入りせず、現地の調教師とスタッフに任せる」という事実に対しては、「制度や決まりがないために、その時点で最善と思える手段で遠征をした」という可能性が出てきます。

過去の出来事を判断するときに現代基準で物事を見てしまうのは私もよくやらかすのでアレですが、当時の状況がどうであったかの一端が垣間見えると違った見え方ができるという良い例かもしれませんね。

ギャロップダイナ

1986年8月~9月

フランスの1600メートルのG1競走、ジャック・ル・マロワ賞(8月17日、ドーヴィル)とムーラン・ド・ロンシャン賞(9月7日、ロンシャン)に出走を予定しているギャロップダイナが、6月11日午後8時成田発の日本航空675便(貨物専用便)でフランスに向けて出発した。機内には吉田照哉社台ファーム千歳牧場長と従業員の袴田二三男さんが同乗し、調教先のシャンティーでは柴崎勇騎手がレースまでの2ヵ月間付きっきりで調教に当たる。がんばれ!ギャロップダイナ!*19

ジャック・ル・マロワ賞(G1、8月17日)の前にメシドール賞(G3、7月17日)を使うかどうかは、あくまでも体調をみながらです。

入厩先はシャンティーのカニングトン厩舎ですが、すべてむこうの調教師、厩務員、調教助手にまかせるのではなく、こちらからスタッフを送りこむことになっています。調教助手として柴崎騎手もフランスに3ヵ月間滞在の予定です。順調であれば、必ずいい成績を残してくれると信じていますよ。*20

と、ギャロップダイナも現地の厩舎を間借りして、社台スタッフ2名と柴崎騎手が向かうと書いてありますから、現地でトレセンの厩務員・調教助手が世話をしていたわけではないことが分かります。

シリウスシンボリが4着に終わったあと、カニングトン厩舎でギャロップに会った。もうこれ以上は絞れまいという馬体である。ボデービルでもやったんじゃないかと私は思ってしまったほどだ。

私は袴田が社台ファームの東京事務所に送ってきていた厩務記録を思いだしていた。リアルシャダイの入っていた馬屋で過ごすシャンティのギャロップが、環境とカイバの変化に初めとまどい、やがて慣れて毛艶を光らせる。それはドーヴィルに移ってからも同じで、ギャロップ自身の気苦労が読みとれるというものだった。

「シリウスもギャロップも苦労してるんだなあ」

と私はまた思う。物見遊山の旅はすべてが楽しいが、期待をかけられた仕事の旅は、さまざまな不安がつきまとう。

「おとなしくなったなぁ」

と鼻ずらを撫ぜた矢野進調教師がひとりごとを言った。*21

この記事(厩務記録が社台ファームの東京事務所に送られていた事・矢野調教師のひとりごと)から、当時の自費遠征はトレセンの人員は関わらないのが普通なのでは?という推測ができます。

(矢野師は応援に現地入りしてくれていましたが…)

渡欧前には優駿の記事の中にこういう提言もありました。

ルドルフ・ショックはある意味ではいい教訓だった。とかく日本人は熱しやすく冷めやすいのが悪いクセ。結果に打ちひしがれて自虐的になっては進歩がない。負けてもなにかをつかんで帰ってくることが大切なのだ。天皇賞がそうだったように気楽に行こうぜ!ギャロップダイナ。*22

まぁ空白の10年は起こってしまった訳ですが…

ギャロップダイナ遠征後の日本と海外の違いについての考察記事

ギャロップダイナの遠征特集号に、当時の遠征馬事情について触れている記事、ハクチカラ後のタカマガハラからの遠征のほとんどについて行ったという記者さんの記事がありますので引用します。

騎乗法・走行フォームの違いについて

86年の記事なので当然2020年代現代では遠征するホースマンはこのあたりは当然分かってるはずですが、80年代ですでにフォームや騎乗法の違いに関しての考察は存在していた、という一つの参考資料になるかと思われます。

欧米とのサラブレッドの"質の差"と"力の差"と。

ドーヴィル競馬場のジャック・ル・マロワ賞(G1、1600m)にギャロップダイナが出走したのは8月17日だから、もうひと月がたとうとしている。それでも、レースのあとに陣営と応援団を覆った落胆の様子を、私は今でも昨日のことのように思い出すことができる。

故障のアクシデントがあったにせよ、"シンザンを超えた馬"シンボリルドルフですら、アメリカのサンルイレイ・ステークスでは完敗を喫した。競馬サークルはこれに少なからぬ衝撃を受け、海外遠征に対する意欲は後退を余儀なくされた。そういった心理的に困難な時期に、吉田善哉氏をはじめとする関係者は、あえてギャロップダイナをフランスへ送り出したのである。そのホースマンシップに対して、レースを放棄した1頭に先着しただけの大敗というのは、あまりに厳しすぎる結果だったといわなければなるまい。

レース前の陣営と応援団には、バラ色のオプティミズムさえ漂っていた。関係者としては、ルドルフ敗北の教訓をできるだけ生かしたつもりだったし、鞍上にはフランスの一流騎手、M・フィリップロンを配して万全を期した。馬の状態もベストに近く、遠征の初めから同行している柴崎勇騎手は、「安田記念とは比較にならない」と太鼓判を押していたのである。

ヨーロッパ、それも本場フランスのG1は、極東のサラブレッドがいきなり勝てるほど甘いものではない。それでも、やれるだけのことをやった以上、それは何らかの形で良い結果となって表れるだろうと、期待したのも無理はない。

なまじ期待があっただけ、反動で失望も大きかったのかも知れない。サンタアニタ競馬場でルドルフが突きあたった"世界の厚い壁"は、ドーヴィルにも存在したのだった。馬の状態に問題がなく、しかも地元の一流騎手を起用して全く歯が立たなかったのでは、日本のサラブレッドが質的に大きく劣っていると考えられても仕方ない。だが、果たしてそうだろうか。私には現時点での"力の差"は認められても、サラブレッド自体の"質の差"では、"力の差"ほど大きいとは思えない。

もし日本と欧米のサラブレッドの間に、同じ物差しでは測れないほどの差があるなら、いくら地の利があろうと、ジャパンカップで日本馬が勝てるはずはない。同じドーヴィル競馬場でジャック・ル・マロワ賞の前日、シリウスシンボリがゴントー・ビロン賞(G3、2000m)に出走して、3馬身差の接戦(4着)を演じていたが、そんなことができるはずはないだろう。それほどの差は遺伝面にもはね返らずにはいないはずで、だとすれば、内国産種牡馬が輸入種牡馬と互角の成績をあげている現状は、説明がつかなくなってしまう。

私はシンボリルドルフ、ギャロップダイナと、日本馬が外国で走るのをつづけて見て、"格"が違うほどの大敗には、能力以外に、もっと大きな原因があるのではないかと考えるようになってきた。ルドルフのときには、日本式のコンタクトの甘い乗り方では、アメリカの馬場は走れないのではないかと思ったが、それより一層ハードなフランスの馬場で日本馬が走るのを見て、私なりに1つの答えを見つけてきた。

それさえ克服できれば質の点ではそう大きな差はなく、日本馬のG1制覇までには時間がかかっても、シリウスシンボリが証明しているように、G2、G3なら具体的目標にできる位置にいると、少なからず自信を抱いて帰国したのである。

ヨーロッパ競馬にある"第2のスタートライン"、ここから生まれる騎乗法。

アメリカの競馬はやや中間的な性格なので、話を簡単にするため触れないでおくが、日本のイージーな馬場の競馬と、ヨーロッパのハードな馬場の競馬は、馬の走るフォームから騎乗法まで、ということは育成、調教の中身、目的まで、すべての面で異なっている。その違いを無視して、ヨーロッパの競馬の中に入って日本の競馬をやっていたのでは、歯が立たなくて当たり前だったのだ。

ヨーロッパの芝の深い、力のいる馬場では、馬はただ駆けるだけでも体力を消耗するから、わが国のようにスタートから全力で飛ばすことはまずない。それでは馬のスタミナがもたないことを、騎手は経験的に知っている。スタートが切られると、騎手は馬の力を6~7分にセーブして、スタミナのロスを最小限に抑える走法で思い思いのポジションに付け、目に見えない、そして馬と脚質で微妙に異なる"第2のスタートライン"を目指すのである。

この"第2のスタートライン"は、だいたいゴール前300m前後であるという。そこから今度は温存しておいたエネルギーをゴールに向かって解放し、瞬発力とスタミナの持続力を競い合う。ヨーロッパのコースは概して長い直線をもっているが、それもそのはずで、距離の長短を問わず、レースのエッセンスは直線での争闘がほぼすべてで、そこに凝縮されているのである。

極端にいえば、"第2のスタートライン"までは"助走"で進み、そこから本当の競馬が始まるのだ。打鐘の前後でレースの密度が一変する競輪と、イメージ的には似ているかも知れない。これまで外国で走った日本馬が途中まで互角に見えたのは、"助走"の部分を全力で走っていたからにほかならない。ただし、"助走"とはいえどれだけ体力を消耗させるかは、ほとんどの日本馬がゴールのはるか手前で脚の上がってしまう事実が、極端に物語っている。"助走"である程度のスタミナを使ったあと、ゴール前300mからの"競馬"で、それまでとは勢いの違う瞬発力を馬にどう出させるか——ヨーロッパ競馬の騎乗法の要諦は、ここにあるといっても過言ではない。

日本の馬場は、勾配の程度も小さく芝も短い、イージーな馬場である。道中のスタミナロスが少ないから、"第2のスタートライン"まで力を温存させる必要がなく、スタートからゴールまでが1つの流れになっている。コーナーで巧みに息を入れることが重要になる競馬だから、基本的には馬が本来的にもっている能力で足りてしまい、競馬に合わせてサラブレッドを変える必要はあまりない。

馬を自然に走らせれば、前肢でのかき込みで生じる推進力を"主"として、後肢での蹴りを"従"とする、重心が前にあるフォームになる。日本の競走馬の走法は、この自然走法を妨げないことを第一義的に考えているため、馬が前のめりになって走っている。これでは後軀の使い方が不十分で、本当のパワーが出ない。日本のイージーな馬場ではそれで通用しても、ヨーロッパのハードな馬場では通用しないのである。

馬という生き物は、人を乗せて走るときにはハミを頼りにして走る。騎手が馬とのコンタクトを強くすると(ただ手綱を短く、強く張るだけでなく、騎手の推進力が必要)、馬の後肢はより前方に深く送り込まれて、体勢は丸く収縮する。この収縮が大きいほど伸張したときのパワーが大きいのは、弓を強く引き絞れば、放たれた矢はそれだけ速いのと同じ原理である。

ヨーロッパのハードな競馬では、馬を本来的能力に依存した状態で走らせるのではなく、フォームを人為的に修正して収縮力と伸張力を高め、自然走法では得られないパワーを、直線での瞬発力、加速力に利用している。後肢の蹴りを"主"たる推進力とした、重心を後ろに置くバランスバックしたフォームが外国馬の走り方で、前肢と後肢の筋力1つとっても、その方が前肢を"主"とする走り方よりパワーが出るのは当然だろう。この走り方の違いは、外国の雑誌に載っている返し馬の写真を見ればよくわかる。キャンターのときでも手綱はピンと張り、後肢は深く送り込まれていて、日本の馬のように後肢が流れたような体勢でうつっているのは1枚もない。

日本の馬の走法は"前輪駆動"。

馬の本来的能力に基づいた、自然走法を尊重する日本の競馬では、騎乗法としても馬に対するコントロールを強めるよりは、それを最小限に抑えた乗り方の方が合ってくる。馬のバランスが前にあり、ゆるいコンタクトで乗っていると、日本の競馬につきもののマナーの悪さが随所にあらわれる。

コンタクトが弱いからまっすぐに走らないのだし、前輪駆動(!)で走っているから、コーナーでは外にふくれる。馬が手前を変えないで走るのも、踏歩変換は後肢→前肢の順に変えるので、前に重心をかけて走っていると変えづらいためである。重心が前にかかった状態で馬が走っているときに騎手が手綱だけ強く引くと、ブレーキをかけたのと同じことになるか、馬とケンカしたり、引っかかったりする。だからこそ、日本ではこれを防ぐために、ゆるいコンタクトの長手綱による騎乗法が発達してきたのである。日本の競走馬に前肢の骨折、屈腱炎が特に多いのも、走法から前肢に負担がかかるためだろう。

ずいぶん前のことだが、外国騎手招待で来日したイギリスのレスター・ピゴットがニットエイトに乗ったとき、指示を出しても全く伸びないで驚いていたことがあった。同馬が追い込み脚質なのは通訳を通して知らされていたろうが、そうした馬なら"第2のスタートライン"から伸びるはずだとのピゴットの予測は、馬がそういった訓練を受けていなかったため、見事に裏切られたのである。

誤解を恐れずにいえば、ヨーロッパでは「騎手が馬を走らせる」競馬だが、日本では「馬が走るのを騎手が扶助する」競馬になっている。レースにおいて騎手の占める比重はずっと少ない。楕円形の軽い芝の馬場で行われる日本の競馬は、こと難易度ではヨーロッパと比較にならない。馬の走り方、騎手の乗り方が異なってくるのは、すべてこれが原因である。

ジャパンカップで日本馬が勝てるのは、ハードな馬場では大きな差となって表れるものが、イージーな馬場では決定的な差にならないだけのことである。高校生が大学のテストを受けたら、大学生とは大きな差がついても、高校のテストなら互角の点を取れるように。

日本とヨーロッパの競馬は、これほど違っている。馬の走るフォームから、騎手の重心のかけ方、ハミを通じて伝わってくる命令まですべてが違っているのに、そこでいきなり走れといわれても、それは無理というものだろう。だから本当はシンボリルドルフもギャロップダイナも、負けて当然だった。最大の原因は、サラブレッドの質の差以外にあった——控えめにいっても質の差を比較する条件が揃っていなかった——のは確かだし、質の差に関する本当の検証がはじまるのはこれからなのだから、まだ絶望する必要は全くない。*23

実際にヨーロッパで半年ほど調教を受けてシリウスの体型が変わった、ということは 1985年後のJC後のインタビューでも触れられているため 、時間をかければ現地に適用できるのだ、という意見の根拠の一つとして数えられていたのではないかと思われます。

遠征の際に考慮すべき様々な事情について

これまでの海外遠征には、ほとんどの場合、短期決戦という考えが下敷きになっていた。けれども、ヨーロッパやアメリカで通用するフォームは、一朝一夕で見につくものではない。逆に、ヨーロッパに渡って1年以上になるシリウスシンボリは"第2のスタートライン"(ゴール前300メートル前後のこと)からも取り残されることなく伸びていたし、いささか古い例になるが、ハクチカラがアメリカで初めてステークスに勝ったのは、緒戦から11ヵ月後のことだった。

時間をかけてヨーロッパなりアメリカ式の走り方を教え込めば、これだけの実績があげられるのである。ジャック・ル・マロワ賞のあと、フランスでギャロップダイナを預かっていたJ・カニングトン調教師が「あと半年あれば絶対にあんなことはなかった」と語っていたのは、弁明ではなく、そういった意味に受け取るべきだろう。

とはいえ、長期(最低でも半年)にわたって海外遠征を行うとなると、問題も出てくる。滞在と競馬にかかわる負担が増すだけでなく、日本にいれば稼げるはずの賞金も諦めなければならないから、2重の損失、というか支出を強いられることになる。日本中央競馬会の援助は輸送費に限られているが、これも見方によっては短期決戦方式を想定しているといえるだろう。しかも、援助の対象はG1の勝ち馬に限られているから、それらは斤量の問題からも、レベルの高いG1に出走せざるを得ない。ここにも再考の余地が残されている。

もちろん、遠征馬が海外の大レースに勝てば、それによって生ずる利益は持ち主に帰すから、援助の増加には反対意見もあるだろう。しかし、大レース制覇どころか、G2、G3級のレースの勝利でも、現状は日本馬にとって賭け率としても分が悪すぎる。それより、今は海外遠征の灯を消さないことの方が重要で、遠征しやすい条件を整えることの方が優先されるべきだろう。"強い馬作り"が一応の成果を見た現在、日本の競馬と生産の次なる目標は、今度は日本の基準ではなく国際的な基準で、私たちのサラブレッドの評価を仰ぐことなのだから。

それを考えると、援助の対象はG1の勝ち馬に限定せず、G2、G3の勝ち馬に拡大した方がいい。その方が長期遠征させやすいだけでなく、外国で出走するレースも、幅広い選択が可能になる。背伸びしてG1で玉砕するより、現在の目標はG2でもG3でも、あるいはリステッドレースでも、あとにつながる勝ち星をあげることなのだ。

できることなら、長期滞在のために煩雑な手続きの補助から代行までできるようなステーションもあった方がいい。外国での預託料、登録料は馬主負担とするかわり、レースに勝ったらそれに見合う"ボーナス"を出すのはどうだろうか。例えば海外のG3に勝てば、日本のG3の平均的な額の"ボーナス"を出すというように。そうすれば、海外遠征の励みになるだろうし、結果がうまくいけば、オーナーのチャレンジ精神に見合った形で報いることになる。

最後に、本稿でも便宜的に海外「遠征」という言葉を用いたが、残念ながら、私たちの競馬は互角に欧米と勝ち負けを争うレベルには達していない。冷静に考えれば、まだ胸を借りるといった状態で、「留学」くらいが適切ではないだろうか。もちろん、どの場合でも勝利の希望を抱いて海を渡るのはもちろんでも、「遠征」という枠組で見ていると、問題が勝つか負けるかに単純化されて、それ以外のものが見落とされる危険をはらんでいる。海外でレースをすることは、異なる歴史と文化をもつ競馬を経験することであり、そこから何かを学び取る謙虚な姿勢が欲しい。

ギャロップダイナのレースを見てきた実感でいえば、日本馬にとってはヨーロッパの競馬はハードに過ぎる。現実的に勝利を目指すというのであれば、ヨーロッパほどにはハードでなく、同じ楕円馬場で行われているアメリカの方が、可能性は高いだろう。*24

この記事から、輸送費はJRAが補助を出してくれていたが、その他の手続きはすべて馬主側がやらなくてはならなかった、という当時の事情が読みとれます。

今はジャパン・スタッドブック・インターナショナル国際業務部が登録手続きを代行してくれたり馬具や薬の検疫の各種情報、規定などを一覧でまとめてくれていますが、代行機関がなかった時代だとまず情報収集の時点から大きな壁があったかもしれませんね。

私はこれまでの『優駿』をひっくり返して海外遠征についての座談会を読んでみた。オーナー、生産者、トレーナー、ジョッキーはこの苦杯を、どう受け止めているのだろうかと思って。そして次のような意見、考え方が分かった。

第一に牧場や調教場に使用している土地の広さが問題にならないほど欧米は広い。サラブレッドの層が厚く、土質が外国はアルカリ性である。長距離輸送による体調の不安と、環境の変化による馬の精神的不安、競馬のシステムの違い、厩舎経営の違い。検疫期間(特にアメリカ)が長過ぎる。資料の質の差。経済力と競馬の歴史の違いetc、etc。

簡単にいってしまえば、現在の日本の競馬界としては、或いは物理的には、どうすることもできないことが多かった、というのが、海外遠征関係の座談会の要約のようなものと思われた。例えば、地下数千メートルものアルカリの岩盤層のあるフランス。おかげで人間は、飲料水にお金を払わねばならないが、馬のためには絶好の土質で、優秀な牧草が採れる。こうした現実は絶対に変えることはできない。牧場、調教場の広さにしても、日本の現状では、余り大きな改良は望めまい。システムの違い、厩舎制度もまず大きな転換は不可能ときては、これから先、海外遠征での勝利など、絵に書いた餅にも等しい、といわれてもしかたない。

これまで私の見た国際レースの日本馬のレースを簡単に振り返ってみると、まずタカマガハラの場合は、まったく初めての招待レース、なにもかもが初体験づくめ。招待馬だけにある程度の規制ののもとに調教され、馬も人も"手さぐり"状態でレースに臨んだので、とても勝ち負けなど考えられなかった。

スピードシンボリは、ローレルでも、アスコットでも、絶好調にはなにかひと息足りないように感じた。タケシバオーは、2周目3コーナー過ぎたところでサーアイヴァーに、後肢の蹄鉄が曲がるほど乗りかけられてバッタリ止まってしまった。フジノパーシアは、スタンド前に特設された仮装鞍所でのセレモニーで、300人のファン、関係者、報道陣にすっかり興奮してしまって、下腹から汗がしたたり落ちるほどで、レース前に50%のエネルギーを消耗してしまった。シリウスシンボリもアスコットのパドックから本馬場に入るまでの人の波に焦れ込み加減となり、ゲートインに手こずるほどだった。シンボリルドルフも、装鞍所から焦れ込み気味だったが、レース中のアクシデントで脚に故障発症という不運に見舞われた。そしてギャロップダイナもまた初体験のドーヴィルのパドック——リング状になっていて、ファンが内側にも入れる——でやはりかなり気を使い、ファンの中を通って本馬場に入ったときには首を上げて焦れていた。メジロムサシは明らかに力負けと思われた。或いはパドックから本馬場への人混みを通って焦れたか……。

以上のように私が見てきたこれまでの日本馬の海外遠征レースから痛感したことは、

「人と馬との触れ合いが足りない」

ということだ。このことは、馬の能力とか、血統、調教とは全く別なことといえないこともないが、やはり日本での馬の扱い方が根本的な原因となっているのではないかと思う。極端ないい方をするならば、日本の競馬界の人達が、馬に対して過保護なのではないかということだ。イギリスやフランスの牧場に長期研修に行っていた人に聞いたところによると、生まれたときから、全く日本では考えられないような育成法をとっているそうだが、そうしたことが、成長してから、群衆にもものおじしない、温和な馬になるのだろう。

一例をあげると、生まれ落ちた翌日から、時には人間が4人がかりで母馬と一緒に放牧場に出すときの歩き方を教え込むという。母馬が左、中に人間が入って右側に子馬というかたちで歩くのだが、このとき、母馬と子馬の鼻先がそろっていなくてはならない。また人間が先に出てもいけない、という基本的な約束ができているので、まだ満足に歩けない子馬は、人間が後ろから尻を押したり、かかえたりして、母馬と同じように歩くことを教えるわけだが、こうしたことから、もう人と馬の触れ合いが始まっているといえる。

そして当歳馬に、牧場の人は勝手に名前をつけて——例えばチャーリーとかジミーと呼び易い名前をつけ——馬房に入るときや、手入れのときなど、その馬に触れるときには必ずその名前を呼ぶようにしているという。こんなちょっとしたことも、馬の心を和らげるうえに、大変役に立っているようだ。

また、こういうこともあるのではないだろうか。日本では、牧場は牧場の、育成場は育成場の、トレセンにはトレセンの、それぞれ馬を扱う人の馬に対する接し方がそれぞれ違っているということ。同じ事を馬に要求するのに、その都度変わったやり方でやられたのでは、馬も戸惑ってしまうのではないだろうか。終始一貫したものがなくてはならないはずだ。馬に対する扱い方の基本的なもの程度は、日本中どこでも共通なものにすることができないものだろうか。

あれは200回エプソム・ダービーのときだったと思う。優勝したトロイがウイナーズサークルに戻ってくるや否や、ドッとジョッキークラブの関係者や、他馬のオーナー、ファンなどが馬の周囲を取りかこんでしまった。記者席のすぐ下なので、上から見ると馬が人波に飲まれそうな風に見えた。にもかかわらず、たった今2400メートルの難コースを走破してきたばかりで、さぞ気が張っているであろうトロイは一向に動ずることなく、誇らしげに人々の祝福を受けていた。とても日本の競馬では考えられない光景だった。そのとき「どうしてあんな風に馬が作れるのだろうか」と不思議?に思ったものだが、後になって、種々聞いたり、読んだりしていくうちに、ようやく納得することができた。

ローレル競馬場でのフジノパーシアは突然興奮してしまい、腹帯のところから汗を落としながら荒れた。他の国の馬達はみなおとなしくしているのに、柴田寛調教師が必死に押さえてやっとクラを置くことができたほどだった。

「装鞍所で、クラ置きさせてくれれば良かったのに」と関係者は残念がったが、鼻ねじをしたりしたので、完全に戦力は半減していた。しかし、国際レースというので、あのセレモニーも仕方ないことで、それに対応できなかったのは、日本の馬の宿命のようなものというよりあるまい。

セントサイモンは、この世で"コウモリ傘"が一番恐ろしいものだと思っていたという。このクセも、原因はといえば、幼駒のころ、厩務員にコウモリ傘でなぐられたことを生涯忘れなかったからだといわれている。イギリスの厩務員としては珍しく粗暴な人がいたものである。こういうように馬は記憶力が抜群で、特に幼駒のころの"嫌な想い出"ほど憶えているようである。そんなことが分かっているためか、イギリスでは、基本的なことは"一馬力になる前に"つまり幼駒のうちに的確に教え込み、悪いクセのある馬に対しては気長に調教して、決して叩いたり、大声で叱責したりしないということだ。人間でいう英才教育に似たようなことだが、あくまでも馬の気持ちを中心に考えている点注目される。

反論もあるだろうが、馬の五感のうちでも、最も大切な"聴覚"の働きをさまたげるような"耳袋"の使用も止めた方が良いと思う。昔から"馬の耳に念仏"とか"馬耳東風"といわれているように、馬の聴覚は他の動物に比べて、発達していることを暗示していることわざがあることはよく知られている。事実馬ほどよく耳を動かす動物はいない。耳をまるでパラボラアンテナのように動かして警戒し、足音を聞き分けて自分を担当している人かどうかを判断するといわれている。馬の耳は"心の鏡"とまでいわれているほどで、その耳に袋をかぶせてしまうというのは疑問だと思う。この習慣は日本独特といっても良く、欧米の競走馬には、見かけたことがない。かつてジャパンカップで来日した外国のホースマンが、日本の馬はつんぼにされている、とジョークを飛ばしたことを憶えている人がいるはずだ。

「うるさい馬には効果がある」

というが、うるさくしたのは、牧場から厩舎に入るまでのしつけに原因があるということを忘れているのではないかと思う。もっともっと、馬を自然な環境のもとに、心から馬の気持ちを理解して、決してあせってものを教えようとしないで、またひとつのことをいつまでも、だらだら教えることをせず、区切り良い調教・馴致するようにしていけば必ずや外国に遠征しても、変わったものや、環境にも動ずることのない馬ができるのではないだろうか。

今後、海外遠征する馬は、普通一般の調教でスタミナをつけ、それと併行して馬に対して精神面の教育を十分やること。これが2つのポイントとなるのではないかと思う。*25

補足として、文中での馬の飼料や放牧地の話などに関して。

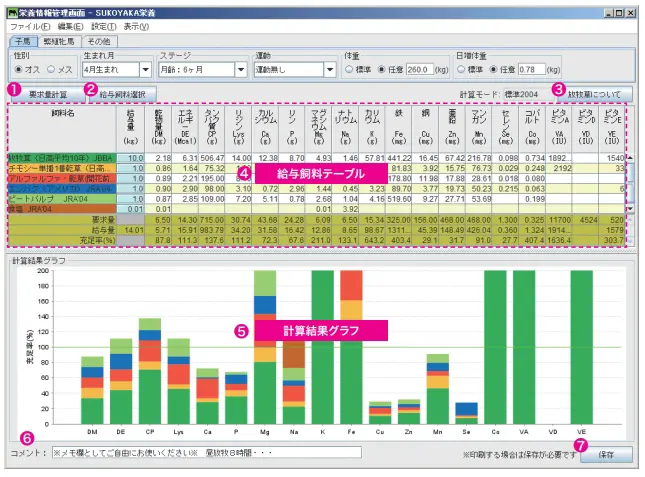

今現在の馬に与える飼料の計算は日本軽種馬協会さんが無料配布している「SUKOYAKA」というアプリケーションを使うことにより、格段に便利になっています。

SUKOYAKAのダウンロードページ

SUKOYAKAの画面

また、日本軽種馬協会さんがSUKOYAKAを含む各種情報を纏め、無料で公開してくれています。

技術普及・指導冊子のページ

余り普段は注目されない要素ですが、調教技術だけではなく飼養・育成の技術も日本の生産者が培ってきたノウハウの蓄積、そこに海外で学んだ事を取り入れてきて今があると言ってもいいかもしれませんね。

クロフネミステリー

(1995年3月)

編集用メモ:藤沢師のハードカバー本の232Pから記述が始まります

まだ引用していない馬達

現在自分が持っている、書籍等のきちんとした資料がありそうな馬の話リスト(遠征関係に触れているの本の目次に載っている馬を全部書いたのでひょっとしたら中身があまり載ってないない本もあるかも)

タイキブリザード(1997年10月)

タイキシャトル(1998年8月)

エルコンドルパサー(1999年10月)

マンハッタンカフェ(2002年10月)

タップダンスシチー(2004年10月)

プイプイ(2006年10月)

メイショウサムソン(2008年10月)

ナカヤマフェスタ・ヴィクトワールピサ(2010年10月)

ナカヤマフェスタ・ヒルノダムール(2011年10月)

オルフェーヴル(2012年10月)

オルフェーヴル・キズナ(2013年10月)

騎手が語る海外遠征について

大僧正とかでした。とか…

でした。

2011年の優駿誌上でのインタビュー内で触れた一節です。10年前のことですので2021年現在とは変わっている所があるかもしれませんのでその点はご留意ください。

「ぼくがデビューした年から、競馬会がJRAという呼称を使うようになったんでしたっけ?で、第1回JRA賞の新人賞をぼくがもらったのか。あのころと今とでは、日本の競馬は大きく変わりましたね。一番感じるのは欧米化したということ。すごい進歩を遂げたと思う。ぼくが初めて外国で騎乗したのは、デビュー3年目の89年。場所はシカゴのアーリントン国際競馬場(当時の名称)だったのですが、あのころ、向こうの関係者は日本の競馬についてほとんど何も知らなかったし、興味を持っていなかった。今じゃ考えられませんよね」

バブル経済の末期であり、同時にピークでもあった80年代後半から90年代初めにかけて、競馬界のみならず、日本の優秀な人材が世界の舞台に活躍を求めて次々と進出し、また、強い円の力で世界中の富を買い集めた。その波に乗るように、彼は91年夏にアメリカのセネカHを勝って海外重賞初制覇を達成する。そして94年、「アメリカの至宝」サンデーサイレンスの初年度産駒が日本でデビューし、日本競馬界全体のレベルが大きく押し上げられた。

(中略、サンデー産駒のことなど)

日本人騎手初の海外G1制覇(94年)、JRA史上初の年間200勝(03年)、海外通算100勝(04年)など、内外で金字塔を打ち立ててきた武の歩みは、世界に門戸をひらきながらレースの質を高め、パート1国に昇格した日本の競馬界の歩みとシンクロしている。

日本の騎手界にとっては、94年に始まった外国人騎手への短期免許交付によって、欧米の一流どころが続々と来日するようになったことも大きかった。

「それだけ日本の競馬が世界で認められているということだから、歓迎すべきことです。ただ賞金が高いから来るわけではなく、日本でレースをすることが、キャリアにおいてプラスになると感じているから来ているのだと思います」

自国にいれば「世界」のほうからやって来てくれる時代になったのに、彼は今も海外遠征を繰り返す。

「理由は初めて遠征したころから変わっていません。せっかくジョッキーになったのだから、いろいろな国の大きな舞台に上がってみたいし、そして勝ちたいからです。自分のレベルアップにつながる事であれば、どんどんやっていきたいと思っています」

世界全体における日本の競馬界のあり方についてはどう考えているのか。

「今の日本が間違った方向に向かっているとは思いません。実際、世界の大レースで日本馬が結果を出せるようになっていますしね。また、これだけたくさんのファンがいて売上げも多く、競馬が国中の注目を集めている状況を、ぼくは日本以外で感じたことがない。この点は、日本が世界のどの国より優れている。堂々と胸を張れることだと思います」

本人は言いづらいだろうが、武のように、競馬場に行ったことのない人にまで広く名前と顔を知られた騎手がいるのも日本だけである。また、彼が牽引役となった80年代後半からの競馬ブームのような盛り上がりも、少なくとも世界の競馬戦後史において前例がないはずだ。

「ぼくらは年に4兆円も馬券が売れて、ダービーに20万人近く入るような競馬を経験できたんですね。ブームというとよくないイメージを持つ人もいるでしょうが、いろいろプラスのものも残してくれると思うんです。ブームだから競馬を知った、という人もいるでしょうしね」

長引く不況や震災の影響でJRAの売上げが苦戦していることに関してはどう考えているのか。

「理由はひとつではないと思いますが、1番は、4兆円売れたころとは娯楽の数が違うことでしょうね。ぼくら騎手がすべきことは、まず、競技としての質を上げていくことだと思います。今はコンピュータが発達しすぎて、競馬場に行かなくても馬券を買えるようになり、ファンの質も変わってきているでしょう。でも、競馬場に来ないと感じることができないことはたくさんあるし、それを前面に出していかないとつづかないと思う。騎手同士でよく話すのは、馬券で負けた人も『きょうは来てよかった。また来週も来ようかな』という話をしながら家路についてもらえるようなレースを見せていかなくてはならない、ということです。その瞬間、自分が現場にいた喜びって、絶対にありますよね。例えば、『おれはディープインパクトのダービーを生で見たんだ』とか『クロフネのジャパンCダートのとき、実はおれ東京競馬場にいたんだ』と先々まで言ってもらえるような競馬をしていきたいですね」

騎手になってからの四半世紀近い時間は長く感じるか、それとも——。

「あっという間でしたね。いや、デビューしたころは、強い馬に巡り合ってクラシックを勝ったとしても、『来年は凱旋門賞』と頭に浮かぶようなことはなかった。でも、今はそれが夢ではなく、選択肢のひとつになっている。この20数年で日本のホースマンが力を合わせて引き寄せた現実だと思う。そう考えると、時間の流れを感じますね」

こうした過去をふり返りながらのインタビューでときどき彼が言うのは、「あの馬に今乗りたい」ということだ。

「この前もイギリスのキングジョージVI&クインエリザベスSをテレビで見ながら、『おれ、あの年齢でこのレースに出ていたのか』と思いました。ホワイトマズルで参戦したのは25歳のときでしょう。今、もう一回チャンスがほしいですね。絶対とは言えませんが、違った答えを出すことができるかもしれない」*26

現地のツテ・言葉の壁

当たり前ですが言語が違うので現地に駐在員のような人員を置いて、そこから海外競馬の情報を得たり登録手続きを行っていたとの記述があります。(この項目はまだ編集途中です)

1969年:スピードシンボリの遠征時の話です

凱旋門賞のことについては、実は、それほど詳しくは知りませんでした。やはり当時は、英国のアスコットのほうを重視し、アスコットがあってのロンシャンというぐらいの位置づけでした。*27

選んだレースは"キングジョージ"、ドーヴィル大賞典、凱旋門賞だった。

いま(※2000年の初夏)でもそうであるように、"キングジョージ"と凱旋門賞はヨーロッパ最高峰のレースだった。

その中間に一戦するとしたら、当時はドーヴィル大賞典しか考えられなかった。いまだったら、エルコンドルパサーがステップレースに選んだフォワ賞という選択も取れたのだろう。それだけ当時の日本競馬は、世界から、距離だけではなく情報すらも隔離されていたと言っていいだろう。*28

と、1960年代後半は海外のレース情報自体も手に入りにくく、野平師(当時は騎手)でも凱旋門賞ですらよく知らなかったという事がわかります。

1972年~1973年頃:下記で引用している日本ホースマンクラブでの現地の活動はどうしていたか、という記述です。

クラブの発足当初、パールメール厩舎に出入りし、ブレーキングほかの仕事にたずさわったのは、渡辺実(現シンボリ牧場)だ。渡辺は当時29歳の独身の元騎手。中山の松永厩舎専属だったが、育成に力を入れたいと、転身したばかりだった。はじめの2シーズン、クラブが購入したオアセ郡グビュー村の家に住んだ。二階建て、4部屋1LDK、敷地面積226平方メートル、建物面積164平方メートルのパビリオンである。歩けば15分かかるシャンティまでの足の便のために、紺色のランシャーも一台購入された。

この家には、48年の暮れに渡辺が帰国したのち、角田三郎という日本人が住んだ。早稲田大学仏文科を卒業したあと、ソルボンヌ大学に学んだ独身の小柄な男。フランス語が堪能な角田に、ホースマンクラブが月給20万円で頼んだ仕事は、調教師パールメールや、馬に関するさまざまな手続きを代行してくれる在仏のフライング・フォックス社(貿易商)などとの連絡係である。この角田が山瀬寿郎に書き送ってくる《レースプログラム》や《レース観戦記》によって、日本にいる会員たちは自身と共有馬の調子や戦績を知るのだ。*29

と、フランス現地に滞在する駐在員のような人員を配置していたことがわかります。また、1976年の大卒初任給は平均額が94300円、雇用者全体では1970年の平均月給が75670円、1975年の平均月収が177213円である *30ことを考えると、給与の上昇率などを考慮しても結構な高給で人材を用意していたことがわかります。

*30ことを考えると、給与の上昇率などを考慮しても結構な高給で人材を用意していたことがわかります。

日本ホースマンクラブ

ミル貝の野平祐二さんの項目で触れられている団体です。

この団体の設立に和田氏が深く関わっているため、1985年3月発行の優駿から引用します

ちなみにこのお話、現在の貨幣価値で考えると誤解を招きそうなので参考までに

昭和44年の大卒初任給の平均が32,400円、昭和47年の初任給が49,900円ほどであった時代の話です

間を取って初任給40000円、2021年の初任給平均が213000なので当時の1000万は現在の価値でいうと5300万ほど、1億は5億超の価値があったって感じですかね…

参考サイト

| 騎手野平が日ごろよく口にした言葉。 「日本の馬が外国でどの程度通用するのか、一度自分でためしてみたい」 当時にしてみれば夢のような構想を、和田は何とか後押ししてやろうと決意したのである。 昭和47年2月に正式に誕生し、53年7月に解散する「日本ホースマンクラブ」。いまから思えば、その体験はこの夏欧州遠征するといわれているシンボリルドルフの、その推進者和田、野平にとてつもなく貴重な勉強をさせた、ということができる。 しかし当時の彼らは、あとのことより「いま」がすべてだった。和田が支援する騎手野平「強い馬に恵まれなかった」(和田・談)から往年のようにはリーディングジョッキーにはなれなかったものの、年間50~60勝はできる超一流の力は保っていた。46年の末までで通算1287勝し、先輩騎手保田隆芳の持つ日本記録1295勝に、あと8勝と迫っている。この年「ガンバラナクッチャ」という健康強壮薬のCMが流行語になったが、和田は49歳、野平は43歳。ふたりはまだ十二分に若かった。 男たちは、日本という狭い殻の中からぬけ出したいと願っていたに違いない。言い出しっぺは野平だった。昭和44年初秋。場所はシャンティ競馬場の1周3000メートルを超す馬場の前だ。 「和田さん…」 目の前で行われている本馬場調教に目をやりながら、野平は和田にささやくように言った。 「……こういう所で、一度でいいから継続的に競馬がやりたいですねえ……走れる馬を10頭ぐらい持って、月に15、6のレースに乗って、調教も自分たちでやって……」 和田は静かな表情でそれを聞いていたが、やがて苦笑した。 「祐ちゃん、それは悪くない考えだがね、しかし俺も億万長者じゃないしな……でも資金はいくらかかるだろう?」 「そうですね……やはり1億近くは」 「1億か……」 二人がそんな会話をかわしたのは、7歳のスピードシンボリと一緒に凱旋門賞レースの開催日を待っていたある日のことだった。 和田は野平がふともらした夢を、かなえてやりたくなった。 (いずれ日本の馬やホースマンが外国で闘う時はくるだろう。でも未経験な馬主や、感性や技量の乏しい騎手が出かけたって、何にもならん。祐ちゃんみたいに馬の中で育った、しかも感性するどい男が行けば、何かを持って日本に帰ってくるはずだ) 和田はそう考えた。 有志をつのれば、1億円は集まるかもしれない。和田と野平の意見はそれで一致した。 「1口1千万で10人が出せば1億円になる。オレも出す。祐ちゃんも出せ。あとは8人の人間をさがす。投資じゃないぞ。みなが捨てガネと思って出す。日本の競馬が少しでも世界水準に近づくためには、実地に入ってみなくてはわからん。そのためにやる。これでどうだ」 「いいでしょう」 人選に入った。 "キョウエイ"の馬で知られる松岡正雄(インターナショナル宣伝株式会社主) "キヨ"の馬を持つ清峯隆(清峯金属・清峯牧場社主) フェアーウイン(ダービー馬)やトサオー(天皇賞馬)で知られる溝本儀三男(昭和部品社主) ワイルドモア、ラッキールーラの持ち主、吉原貞敏*31(東京鉄鋼社主) "キクノ"の馬を持つ田中伊三郎(田中ニット社主) "メジロ"の馬で知られた北野豊吉(北野建設社主) "トウショウ"の馬をかかえる藤田正明(参議院議員) らが、1千万円出すことをこころよく引き受けた。 しかし、出資を頼まれた人のだれもが、すべて承諾したわけではなかった。"オンワード"の樫山純三は出資を拒否した。樫山は言った。 「和田さん、経済を離れて馬はないよ」 「そりゃあわかってますよ。しかし競馬界のために出すんです」 「それじゃあ捨てガネじゃないか」 「そうですよ。カネのためにやるんじゃないんだ」 「しかしね!」 「じゃあ、いりません」 樫山に代わって財布のヒモをほどいたのは、"ハーバー"の馬を持つ小川乕三(中山馬主協会会長)だった。これで和田、野平を含めて一枚の領収書さえ要求しない10人の出資者がそろった。昭和46年10月のことである。ほどなくして10人の男たちのグループ名が<日本ホースマンクラブ>と決まった。 このころ藤正牧場の支配人をしていた男に山瀬寿郎がいる。広島市出身の山瀬は、広島修道中学から陸軍士官学校予科を経て騎兵隊の馬術教官をつとめた。戦後は中央畜産会に入ったが、昭和42年藤正牧場に就職した。中学時代の同級生、藤田正明に「馬の知識を提供してくれ」と、請われたからである。 競馬会が購入したアラブ抽せん馬が馬主に配布されることになったとき、藤田は「トウショウ」というアラブを手に入れた。軍隊時代に騎兵将校をつとめた山瀬を友人にもつ藤田は、この男をくどけば牧場経営はなんとかなると信じて疑わなかったのだ。このトウショウがよく走った。嬉しくてならない藤田は、牧場も持たない状態でもう一頭の牡馬「トウショウリドン」を買う。ゲイタイムの子で、ちょうどスピードシンボリと同じ38年に誕生した子だ。 藤田はそれを那須の育成牧場にあずけた。そのころ藤田は自身も北海道東静内の東別に牧場をひらくことを決意したのである。クラスメートの山瀬が昭和42年に支配人として着任したころ、藤田は山瀬にこう言った。 「おい山瀬、競馬はロマンだよ。競輪や競艇など他のギャンブルと違うのは、サラブレッドを介した国際交流があるからさ。だからオレはそれを追求する」 藤田は4年後の秋、その話を皇居前のパレスホテルでもした。聞いた相手は和田共弘だ。 「藤田さん……、実は祐ちゃんがね」 和田は藤田に、そのころはまだ全体の完璧な構想にまで出来あがっていなかった話をした。 「けっこうじゃないか」 「入ってくれますか」 このいきさつから、和田が幹事役、藤田が会長、和田と北野豊吉、溝本儀三男、野平祐二の4人が世話人、藤正牧場支配人の山瀬寿郎がおよそ一年後に事務局長的な仕事をつとめることになった。 さて、日本ホースマンクラブを発足させることが決まった46年10月(正式の発会式は47年2月)、クラブは事実上、活動をはじめた。まず野平祐二と和田や松岡正雄らが羽田からロンドンに発った。ニューマーケットのセリ市で馬を買うのが目的だ。野平にとってはシーズン途中の日本出奔である。彼はしかも翌47年2月まで、騎手会会長の要職にある。勇気ある行動であった。 はじめアーサー(牡5歳)、ロンバード(牡4歳)を、松岡と野平が購入した。そのほか、ビバドンナ、ピアサリンダ、サルバネッサ、アンダリーナ(どれも牝2歳)、イースタンパイオニア、イースタンエンペラー(どれも牡2歳)が買い足され合計8頭になった。馬はシャンティ競馬場のパールメール調教師の厩舎に預けられた。 ここで、いくつかの問題が頭をもたげてきた。いちばん無視できないのは、騎手野平祐二が日本とフランス、どちらの馬場を主戦場にするかの問題だった。 先述したように現役の騎手会長をつとめる野平は、そのまま会長である自分が日本を不在にし続けるわけにいかなかった。46年11月、会長をやめるつもりで日本に帰った。 ヨーロッパの競馬シーズンは3月中旬に始まる。野平はそのときまでに会長の座を降り、同時に日本にいる間に、記録を樹立しておきたかった。通算1287勝(年末まで)の自己記録を、保田隆芳のもつ1295勝を超えるところまで引きのばすのだ。 年があけ昭和47年3月。野平は風邪をこじらせたことを理由に渡欧を4月に延期。かわりに4月初旬に日本で4勝をあげた。1月からの3勝分を合わせると7勝。通算1294勝で、日本タイ記録まであとひとつである。 しかしあと1勝をのこしたまま、野平は羽田からフランス行きのジェットに飛び乗った。さもなければ、せっかく日本ホースマンクラブが購入したアーサーやロンバードのレースを、棒にふることになるのである。 いや実際、野平はフランス行きを遅らせたことで、3月16日サンクルー競馬場で予定されていたアーサーの<エクスプリュウ賞>*32出場を見送っていた。野平は4月30日、ロンバードの背にまたがって<ガネー賞>に出走した。舞台はシャンティ競馬場である。 ゲートがあいた。記念すべき第1戦にのぞんだ野平は勇んで馬を走らせた。しかし惨敗した。優勝馬はイギリスダービーの優勝馬ミルリーフだった。以来、またふたたび日本に帰る7月初旬までの2ヵ月間、野平はホースマンクラブの馬にまたがった。しかしなぜか、いまひとつ勝ち運にめぐまれなかった。野平は蕭然と、羽田へ向かうジェット機のタラップを踏むしかなかった。 2年目に入った日本ホースマンクラブには、まだいくつもの問題点があった。1億円の資金は、8頭の馬の購入によって底をついていたが、新たに購入しなければジリ貧になることは目に見えている。 野平とドーヴィルのせり市に出かけ、ダンディルートとフィディオンを買った。フィディオンはクラブの共有馬にしたが、ダンディルートは藤田正明が所有することになった。以後、クラブのめんめんはレースに出せなくなった馬を処理するさい、新しい資金の捻出のために、各自がそれまでにいた馬の中から欲しい馬を購入した。それを日本へ持ち帰って種牡馬やハダ馬にした。 また、野平祐二に代わってフランスに滞在し、馬の世話をする者のための宿舎も、購入しなければならなかった。クラブの発足当初、パールメール厩舎に出入りし、ブレーキングほかの仕事にたずさわったのは、渡辺実(現シンボリ牧場)*33だ。渡辺は当時29歳の独身の元騎手。中山の松永厩舎専属だったが、育成に力を入れたいと、転身したばかりだった。はじめの2シーズン、クラブが購入したオアセ郡グビュー村の家に住んだ。二階建て、4部屋1LDK、敷地面積226平方メートル、建物面積164平方メートルのパビリオンである。歩けば15分かかるシャンティまでの足の便のために、紺色のランシャーも一台購入された。 この家には、48年の暮れに渡辺が帰国したのち、角田三郎という日本人が住んだ。早稲田大学仏文科を卒業したあと、ソルボンヌ大学に学んだ独身の小柄な男。フランス語が堪能な角田に、ホースマンクラブが月給20万円で頼んだ仕事は、調教師パールメールや、馬に関するさまざまな手続きを代行してくれる在仏のフライング・フォックス社(貿易商)などとの連絡係である。この角田が山瀬寿郎に書き送ってくる《レースプログラム》や《レース観戦記》によって、日本にいる会員たちは自身と共有馬の調子や戦績を知るのだ。 そうした出資ばかりか、クラブが新たに買い足さなければならない馬の購入費のために、やがて10人の会員は1000万ずつ追加出資をしなくてはならなかった。 いっぽう野平祐二の方である。 47年7月5日に日本へ帰った彼は、3日後の9日、第39回日本ダービーに出た。時期外れの開催となったのは、前年暮れから1月にかけて競馬会を襲ったインフルエンザのためだ。野平がまたがったのは、ワンサバンナだった。牡馬の鞍上では1度も4歳のクラシックを制したことがない野平が、今度のダービーに挑戦するのは23回目。保田の日本最多勝に並ぶのにあと1勝とせまった野平は、しかし着外に終わった。勝ったのは関西の大型馬ロングエースだった。 だが7月30日。 東京競馬の最終日に、サンタイヨー(第6レース)とスガノホマレ(第10レース・日本短波賞)に乗って、野平は連勝。あっさりと保田の記録に並び、さらに通算1296勝の日本新記録を達成してしまった。この日のレースで、もし勝てなければ、野平は翌31日にふたたびフランスに発たなければならないはずだった。野平に寄り添うように付いている勝負運のよさに、改めて感心せずにはいられない。 フランスに渡った野平は8月27日、ドーヴィル競馬場に姿をあらわした。ドーヴィル大賞典の前にゲートがあく2歳牝馬レースに出るためだ。乗る馬は前年10月、彼と和田が英国ニューマーケットのオクトーバーセールで購入したビバドンナ(父ペティンゴ・母ドンナロロ)だ。コースは直線の1400メートルである。6馬身の差をつけて、ビバドンナは勝った。1分23秒0のコースレコードだった。この勝利は、野平祐二がヨーロッパ戦線であげた唯一のトップ・ゴールであった。 ところで日本ホースマンクラブがヨーロッパ競馬会でその持ち馬を出場させたレースで、ぜひとも記しておかなくてはならないものがある。47年10月8日、パリ郊外のロンシャン競馬場で開かれた凱旋門賞だ。距離は2400メートル。出走するのは日本人所有のメジロムサシ、ハードツービート、エリモホークの3頭を含む19頭である。 野平が騎乗したのは、正確にはホースマンクラブの共有馬ではない。会員のひとり北野豊吉が日本から遠征させた黒鹿毛の5歳牡馬メジロムサシだ。それに山本慎一郎所有のエリモホークが加わり、樫山純三のハードツービートが異色の参加をした。 まえに書いたとおり、樫山といえば和田らにホースマンクラブへの入会を誘われたとき、断固とはねつけている。「経済を離れて馬はないよ」と広言し、サラブレッドをロマンの具とは決して考えない樫山の存在は、和田の心にはむしろ潔く映った。この樫山はホースマンクラブがイギリスやフランスで名馬探しを始めたころ、ほぼ同じころ単身、欧州市場に馬買いに出かけている。両者が並んで相馬している光景が、当時の月刊誌『文芸春秋』のグラビアページを飾ったこともある。 こうした日本人馬主たちによる欧州馬産地での、高値での購入は、一部マスコミが「エコノミック・アニマル日本人の面目躍如」と、なかば批判まじりで書かれたりもした。その論評はあとに置くとして樫山純三は事実、大金を投じて超高価な馬を求め、欧州の馬産家たちを驚かせた張本人だった。ハードツービートがその馬だ。 スティーブン・ソカロウ。このアイルランド人が、ハードツービートの持ち主だった。ソカロウは馬が1歳の時、わずか百数十万で手に入れている。馬は日を追って成長し、フランスダービーの開かれるころには、優勝候補の筆頭にまでのし上がった。 そのころ、和田共弘はこのハードツービートをレース前に手に入れた日本人の名を聞いて驚いた。そしてその金額を聞いてなるほどと、うなずいた。日本ホースマンクラブのために1000万円の出資を惜しんだ男が、馬が持つ"経済的価値"を信じて3億7000万円の大金を投げ出したのだ。しかもスイス銀行から一括払いで払ったのである。樫山純三の、その勇気に、和田はある種の敬服の念をいだいてしまった。樫山は馬をレース4日前に購入し、1日前に所有者名義を自分の名に改めることに成功した。のみならず、フランスダービーの本番の日、馬はイギリスのスター騎手レスター・ピゴットの騎乗で勝った。 和田はシャンティ競馬場にいたので、ウィナーズサークルに歩いていった。樫山純三の手をとって「おめでとう」と声をかけた。その日、競馬場には何人もの日本人ホースマンの姿が見られたが、喜色満面の樫山夫妻のそばに歩み寄ったのは和田共弘と妻容子のふたりだけだった。 翌日夜、パリ市内の有名な日本式レストラン『たから』では、樫山が主催しおよそ30人が出席して祝賀会が催された。そのとき和田はパリにいた野平らを誘った。しかし彼らは同行をしぶった。和田はひとりで出かけて行き、求められたので祝辞を述べた。 「スポーツマンシップがスポーツを優先するように……」と、和田は慣れない祝辞の冒頭をそう切り出した。 「……ホースマンという人種は、何よりも馬を優先させます。いまこの世界中に4億の金を持っている人はたくさんいますが、1頭の馬に4億もの投資をする人は少ない。樫山さんという人は、日本で1歳馬を買う時にも常に最高のものを求め、牧場をつくっても種牡馬を輸入しても、いつでも金に糸目をつけず馬のために最善をつくします。彼こそ本物のホースマンといえるでしょう……」 美酒シャンペンを片手に和田は樫山純三のために乾杯した。和田はそのとき樫山に、みじんもお世辞を言ったつもりはなかった。名馬をつくるために必要な金なら、ハダ馬のためであれ種牡馬であれ、ありったけの資金作りをする——その気構えは十二分に彼の心にあった。 さて話がそれかけたが、10月8日の凱旋門賞である。ゲートが開き、1番人気のハードツービートが今度もピゴットを鞍上に乗せて先行した。対抗のロベルト(この馬はエプソム・ダービーの覇者だった)が追い、向こう正面でトップを奪った。野平祐二のメジロムサシは6番手。フランスの騎手エドリイを乗せたエリモホークはまだ後方である。しかし、野平とムサシとは、あとは後続馬にぬかれる一方だった。日本とは比べものにならないほど柔らかなターフに足がかなわず、11位、12位、13位とずり落ちた。ヘッドが騎乗したサンサンがゴールを駆け抜け、満場の歓呼にこたえるように優雅なフォームでウイニングランに移るころ、まだゴールにほど遠かったメジロムサシのあとには1頭の馬しか残っていなかった。完敗だった。 その40日後、野平祐二とメジロムサシはアメリカに渡る。ローレル競馬場でのワシントン・D・C・インターナショナル・レースに挑戦するためだ。結果は9頭立ての7着。 野平は、かつてスピードシンボリに打ちまたがり、4歳時にワシントン・D・Cに5着、6歳時にキングジョージ6世&クイーンエリザベスSに5着、凱旋門賞で10着の成果をのこしている。その実績を上回ることなく、野平はメジロムサシの鞍上からそっと降りるだけだった。 9人のホースマンが、もうひとりの10人目の仲間である野平祐二をその前面に立て、主に英仏の馬場での壮大な雄飛を夢みた日本ホースマンクラブ。しかしその目的は、ビバドンナによる1勝という寂しい成果をあげただけで、しぼもうとしていた。 48年になると、野平は日本で乗ることのほうが多かった。前年は77騎乗(うち19勝、2着12回)しかしなかったが、99騎乗(うち13勝、2着8回)に増えた。49年にはさらに騎乗数は伸び、119(うち19勝、2着24回)を記録している。 いっぽう、日本ホースマンクラブの持ち馬はわずかながら勝った。合わせておよそ50勝近い勝ち鞍をあげた。その鞍上にまたがったのは野平ではなく、パールメール厩舎の主戦騎手デサンほか、サンマルタン、ヒルプロン、サマニー、ピゴットなどの男たちだった。 ここに一つの疑問が湧き起こる。 なぜ野平祐二は、みずからも出資し、多くの賛同者も得たこころみを、途中でペースダウンさせたか(日本ホースマンクラブはなぜ解散に向かったか)である。 いま、私のその疑問に対して、和田共弘は次のようにこたえる、 「祐ちゃんが(フランスへ)来なくなった。理由はそれひとつですよ。やっこさん、日本にいたってダービーに乗る馬もないのに、日本でウロウロしてるのです。ヨーロッパではスティンウェイ(クラブ所有馬)がフランスダービーに4番人気で、ヘッド騎乗で出走。またイギリスダービーには翌年フィディオンが3、4番人気で出場している。この時の英・仏ダービーこそ野平騎乗で参加したかったものです。これじゃあ、金出してもらった人に申しわけないですよ」 和田は、他の会員のだれよりも強く「祐ちゃんのため」を主張していただけに、野平の"日本ダービー執着"を俎上にのせる。 野平はこう口をひらく。 「中途半端に終わらざるをえない理由はあったんです。ほかに経済基盤のあった9人の皆さんに比べて、勝負によってしか稼げない私は無収入だった。何とかして勝つレースを日本でやる必要があったんです。それに、馬を毎年買い足さなくては、クラブもジリ貧になるんですが、会員のひとりから、予算の関係もあるからもう買わんでくれと言われましてね……私は、ああ、そろそろクラブも縮小に向かっているなと判断したんです」 日本なら(まだ現役騎手として稼げるから)生活設計もなり立つという野平の言葉に、当時の日欧競馬事情とそのレベルの大きなギャップを、みることができる。 そんな野平に同情的な見方をする人が、いないわけではない。ホースマンクラブが誕生したばかりのころの2年間、グビュー村に滞在した渡辺実がその1人だ。渡辺はパールメール調教師と騎手野平祐二の板バサミに会いました、と苦笑しながら回想した。 「馬場の芝の深いことなど、向こうの感じをつかむまでは祐ちゃんも大変だったでしょう。でも腕そのものは、日本の一流もフランスの一流も変わらなかったと思いますよ。 問題はフランス人の排他的な国民性でね。イギリス人はそうじゃないんだけど、フランス人は、私たちを中へ入れることを拒む。馬を黙って預けっぱなしならいいけど、注文つけると嫌がるんです。パールメールの構想は、自分の専属契約したジョッキーを重視して、祐ちゃんを軽んじる傾向が激しくありましたものねぇ」 渡辺は、野平祐二の優しく繊細な感性が、フランス人厩舎社会の自己中心的な傲岸さの前で立ちどまらざるを得なかった、と言いたげである。渡辺のこの言葉を裏付けるような野平に対する、パールメールの"蔑視"を聞いた関係者がいる。ホースマンクラブ会員である夫に随行して渡仏したK夫人は、ある日こんな言葉を耳にした。パールメールはある朝、K夫妻を前にして鋭く言った。 「あんな下手っぴいな騎手なら、うちにいるあんちゃんでたくさんだよ。ジャパンの馬だからしょうがないが……、私の馬なら乗せないよ」 パールメールが、どんな審美眼を物差しにして、K夫妻の前で毒舌を吐いたか知るよしもない。だがその真実が何であれ、"日本人の日本人の騎手による、日本人のための欧州体験"という当初の目的を、その厩舎提供者である男が十分に理解していなかった点は、大きな不幸だったと言わねばなるまい。 私は先に、日本ホースマンクラブの海外進出が一部のマスコミから「エコノミック・アニマル」の具体的現象と批評されたことを紹介した。実態ははたしてそうか。これまでに詳述してきたように、10人の男たちは確かに並以上の経済力の持ち主だった。が、彼らが行使したのはその懐にたくわえた重厚な財力ではなかった。ふとした感情の機微によって雲散霧消しかねない胸に秘めた夢、それが彼らの行使したものだった。以上のような事情を思えば、マスコミによる揶揄も的を射ていたとは思えない。 動機は、和田共弘がはじめに提案した一語につきるだろう。作家、虫明亜呂無はそのあたりをもう少し深読みしてこう書いた。 <僕が思うに「ホースメン・クラブ」の人たちが海外に進出したのは、英・米・仏その他の国の「ダービー」その他を制覇したかったのはもちろんだが、それ以上に彼らに進出を動機づけたものは、「日本競馬への愛想づかし」があったと推測する。周知のように……> 虫明説に私も同意する。スピードシンボリを引退させ、もう大レースに勝たんでもいいと思ったという和田は、その時の心境を私にこんな言葉でも表現したものだ 「馬に対する愛情は変わらんです。でも日本の競馬社会は、一つのことをやるためにくだらんことでも一つ一つ説得して歩かなきゃいけません。厩務員や調教師との、あるいはいろんな古くさい制度がある。それに対し、俺さえ我慢すればと思ってやってきた。でも、スーちゃん*34のレースを見とどけてからです。その気遣いがいやになったんだ」 明らかに和田共弘は(昭和45、6年に限っていえば)日本競馬に愛想づかしをしていたのである。 さて、日本ホースマンクラブの行く末である。 昭和49年1月12日に、グビュー村在住のホースマンクラブの代理人・角田三郎は、年度第1号の"シャンティ・レポート"を発信している。パールメール調教師に預けてある22頭の馬(共有馬9、3人による所有3、個人所有10)の体調を、きわめて短くまとめたものだ。そのリストの冒頭にあるのは、牡3歳の鹿毛、スティンウェイ(父ジャカオ、母ソナタ、共有馬)のものである。 <良、調教、順調、3月2日サンクルーにて出走予定> 父ジャカオがドーヴィル大賞典などで3勝した実績をもつせいもあって、馬には期待がかけられていた。 じじつ、角田報告にもあった3月2日、サンクルーのパップル賞(2100メートル)で、スティンウェイは勝った。騎手はヘッドである。1戦目2着、2戦目4着のあとの3戦目の初勝利だ。この勝利が、スティンウェイをフランス・ダービーの有資格者に押し上げた。フリーハンデ19位にランクされたのだ。野平祐二に仏ダービーを獲れるかもしれないチャンスが到来したかに見えた。 しかし日本のほうに、それ以上に嬉しい事態が起こっていた。和田共弘の所有するカーネルシンボリ(父パーソロン、母ローズライラック)が、破竹の勢いで登場してきたのだ。前年7月の新馬戦から、西野桂を鞍上にのせて5連勝。朝日杯3歳ステークスではミホランザン(柴田政人騎乗)の5着と負けたものの、4歳になり野平祐二に乗り換わり、東京4歳S、弥生賞と獲った。またたく間に馬と騎手とは、第41回日本ダービーの大本命ともくされていく。 野平には選択の余地があった。 日本ダービーにするか、仏ダービーに行くか。 結果的には、仏ダービーに出るスティンウェイをヘッドにまかせ、カーネルを選んだ。この馬でダービーが獲れれば、25度目の初制覇である。 それが、野平祐二の命運だったのか。二兎を追わず、潔く一兎に目標をしぼった矢先、カーネルが左後肢第一趾骨を折った。関西の人気馬キタノカチドキと対決することになっていたスプリングステークスに備えての調教中の事故だった。ダービー初制覇を願っていた野平祐二、和田共弘から運は一気に逃げ去ったし、ホースマンクラブからも運は飛び去った。ヘッドに、いまさら鞍から降りろとは言えなかったのである。 「昭和50年の暮れごろから、解散の雰囲気が濃厚になりました」 ホースマンクラブの事務局長をつとめた山瀬は回想する。彼の手もとにある資料に目を通せば、確かにこの年の夏あたりから共有財産だった馬の、売却処分が始まっていることがわかる。たいていの馬は会員が話し合いのうえ自己資金によって引き取った。(この馬たちがのちの日本競馬界で果たした役割の大きさについては、のちの機会にまわしたい)。 山瀬はまた11月になって、グニュー村に滞在している角田三郎あてに、フランス人に売った馬の代金の保管、家屋の売却その他の処置をたのむ書簡を送り始めている。 事実上、日本ホースマンクラブが正式に解散するのは53年7月である。銀座にある京料理『吉兆』で解散総会が開かれ、手じめが打たれた。2千万円ずつ出資した会員にはおよそ1400万円ずつが返された。男たちは「600万円の出費で、5年間の夢を愉しんだ」(和田共弘・談)のである。 ところで、彼らが見た夢の正体が何であったか、についてはだれしも気になるところだ。難しい設問にちがいない。だがその前に、触れずには通れないできごとがある。 昭和50年2月16日午後2時45分。野平祐二がひとつのレースに挑んだ。第80回農林省賞典『目黒記念』(芝2500メートル)、舞台は晴天、重馬場の東京競馬場である。 昭和19年12月3日にデビューし、通算30年馬場を駆け、この日まで1338勝の勝ち星をあげてきた野平祐二。日本の競馬界がその前近代的な時代から、少しずつ新しい世界への脱皮をすすめてきた変革のとき——野平はひとりの典型的な"寵児"でありつづけた。若い馬主和田共弘と手をたずさえ、強い馬づくりをたえず模索しつづけた壮年期の活躍は、まぎれもなく一枚の<タブロー>*35だった。10人の男たちが欧米の馬場への雄飛をこころみた日本ホースマンクラブの夢も、野平なしには考えられなかった。 その野平が、引退レースに選んだ馬は、やはり和田共弘が精魂こめて育てたカーネルシンボリであった。 野平の引退には、やむなき伏線があった。中央競馬会中山所属調教師だった父・省三が前年8月7日に亡くなったのだ。あるじを失えば、厩舎も空中分解の憂き目にあいかねない。野平の心はあとを継ぐために調教師免許を取る方向に傾いていった。 虫明亜呂無はそのリズミカルで華やかな文体で野平の全盛時の騎乗をこうあらわしたものだ。 <デリカシーの疾走 とでも形容したい、ある脆さ、あやうさ、妖しさ、そうだ、桜の花弁を唇にふくんだ、はかなく、冷たい感触が、レースを成立させているのである> 評論家ばかりではなかった。 郷原洋行。昭和37年にデビューし、40年代に入って超一流の仲間入りした野平の後継者ともくされる男は、次のように表現した。 「なんか……こう……そよ風がささやくように、というか、音がしないんです。馬に対して絶対おこらない。いつも話しかけるソフトタッチな調子で……とにかく馬にも人にも愛情があったね」 さて、目黒記念レースである。 野平祐二は、左後肢の骨折もいえたものの、ダービー卿TC8着、有馬記念6着と、往年の絶好調にはいまひとつだったカーネルの背中にまたがった。50年の年を迎えての初騎乗、2ヵ月ぶりのレースだ。 出走頭数は12頭、カーネルシンボリは5番5枠だった。前2走の不調から、せいぜい3、4番人気と見られていた馬は、しかし当日になると断然の1番人気になった。78万5954票のうち、20万7374票を集め、2番人気のエクセルラナー(嶋田潤騎乗)、3番人気のフェアーリュウ(星野信幸騎乗)を6万票以上ひき離した。ファンから野平への祝儀だったことはいうまでもない。 「ぶざまに負けたくない……引き際はかっこよく」 野平はカーネルシンボリの鞍上でそう思った。 ゲートがあいた。 いつの場合でも、どんなスポーツでも、スター的存在だった選手の引退試合には感傷的な気分がつきものである。引退する当人にも戦う側の選手にも、そして観客にも。その雰囲気のなかで野平は勝つことだけを信じて乗った。 「落ちつくんだ」ゲートがあく前から、野平は、31年前の新人騎手のころと同じように動揺する心をもてあました。 正面スタンドを過ぎ、左回りに覇を競う馬群は第1コーナーにかかる。 トップは大崎昭一があやつるウエスタンリバーである。その内側からメジロゲッコウ(山田展裕騎乗)がせまる。野平の馬は4、5番手にいる。その位置関係は第2コーナーを過ぎても変わらない。 このレースを記者席から高見の観戦をした東京スポーツの塩崎利雄は、マス目を次のような活字で埋めることになる。 <……ミスター競馬・野平祐二の引退にミソをつけたくない。他のジョッキーに、あるいはこんな"武士の情け"というか遠慮が、わずかながらあったかもしれない。ひしめく後方の馬群の中で、もまれながら進むエクセルラナーやフェアーリュウに比べ、それはあまりにも、楽に見えた> レースは3コーナーを過ぎ、そこでメジロが脱落した。代わってアイアンロング(秋元松雄騎乗)、キクノオー(横山富雄騎乗)が4コーナーあたりから台頭する。 直線に来た。坂下で野平のムチが、カーネルシンボリの右脇腹にあてられた。黒鹿毛の肢体が息づいた。 塩崎の原稿はこうつづく。 <外からキクノオーとフェアーリュウが迫った。しかしこの一戦に、31年間の歳月でつちかわれた技術の総てとあくなき執念をぶつける野平祐二の気迫が、カーネルに乗り移ったかのように、さらに足を伸ばした……> 名騎手の最後を、それにふさわしいドキュメントにしようと勇んだ記者のペンは、よどみなく簡潔だ。しかしこのレースを、すこし離れた騎手席から見ていた男の印象は違う。のちに引退を表明する野平に代わって、カーネルシンボリの鞍上にまたがる柴田政人は、全身にトリ肌をたて、ジーンと胸を詰まらせながら、2分36秒のレースを目で追った。 柴田の回想 「引退レース前、ずい分実践から遠ざかってたでしょう、祐ちゃん。だからレース前走ったり体づくりをさかんにやってましたが、バランスくずれて、祐ちゃんらしくなかったですね。……自分の呼吸ができてないんです。馬を思いきり仕かけていくときは、かなりの間、呼吸が止まるんです。馬によって乗り役の呼吸停止と息つぎのリズムは違う。乗ったことのない人にはわからないバランスのくずれが、祐ちゃんにはありありと見えました。 ゴール前の祐ちゃんは、"もう疲れた"とばかりケツがものすごく傾いて、外から追ってくるキクノオーの前でなりふり構わずに懸命に追ってました。ああ、これだからこの人、一流だったんだなあ、すごいなあと思ったら、ゴールのあと、寒気が走ってね……」 野平は勝った。 鮮やかな緑に、純白の幅広なタスキが右肩から左へと入った勝負服が、ウイニング・ランを続けるカーネルシンボリの上で小刻みに揺れた。もう2度とその服を着て、馬場を疾走することはない。 そのあと表彰台の上で、彼は目がしらを押さえた。 それは野平祐二が1339度目の勝利で見せた初めてのしぐさだった。 騎手野平祐二のはなばなしかった活躍の時代は、幕を降ろした。この引退が引き金になったかのように、和田が主唱し野平以下9人のホースマンたちが共同作業をしてきた<日本ホースマンクラブ>は解消に向かう。 はたして、この10人の集団が5年にわたって行ってきた"夢の巡業"ともいうべき馬づくりの成果は何だったろうか。彼らは富める者の特権で、自身の夢やナルシズムを慰め、満足させるだけの男たちだったのか。 安直な肯定論や、その逆な評価はつつしまなくてはなるまい。この稿に書きしるして来た和田共弘や野平祐二の欧米諸国および日本での体験が、時の経過とともに発酵し、シンボリルドルフの誕生につながったと信じたい。今回にいたるまで、和田と野平の物語を綴って来た理由もそこにある。 かつて、野平祐二は、騎手を引退したばかりの昭和50年2月にこう発言した。 「少年まで"ハイセイコー"という時代で、競馬は日本文化の中に浸透しはじめたという方もいます。ところがヨーロッパの競馬にくらべると、日本はやはり遅れている。あちらでは世界中の馬が集まって、迫力のある強い競馬をやっています。 馬自体がちがうんですね。日本の馬は外見は立派だが、必要なところの筋肉が不足しています。向こうの馬は"筋肉のかたまり"ですよ。(中略)日本の競馬は10年先を見なきゃいけません。外国の馬を輸入しても、日本の風土に慣れて良さが出るまでには、2代目、3代目と最低10年はかかりますからね……」 この発言を、私は日本ホースマンクラブ体験の反省(総括)と聞く。同時に調教師野平祐二のマニュフェスト(宣誓書)とも。*36 |

また、優駿2021年8月号の「野平祐二 没後20年特別企画 "ミスター競馬"を知っていますか?」にて日本ホースマンクラブと思しき団体の記述がありましたので引用します。

44歳になった昭和47年、和田共弘ら複数の馬主などが出資して欧州で馬を購入し、野平がフランスに約1年半滞在し欧州競馬に挑戦した。フランスのドーヴィル競馬場でビバドンナに騎乗し、1400メートルを1分23秒8のコースレコードで勝った。これは日本人騎手の欧州での最初の優勝である。*37

とあります。団体名は載っていませんでしたが、日本ホースマンクラブの活動が存在していたことは確かなようです。

野平師の特集誌での藤沢師へのインタビューにて

インタビュー中に日本ホースマンクラブと思しき団体について語られているので引用します。

編集部:藤澤先生は自身の管理馬で海外の数々のビッグレースに挑戦し、結果を出されてきましたが、そういう姿勢や気持ちも、野平先生の影響があるのでしょうか?

藤澤:確実にありますね。フランスで野平師匠に出会ったときに聞かされた、スピードシンボリでキングジョージに挑んだときのエピソードは、生きた話として今でも私の中にあります。馬なりで走るスピードシンボリ。手応えも十分にある。よし、これからが勝負だと思った矢先、周りのヨーロッパの馬たちが馬なりで音もなくスピードシンボリを追い越していったという話です。騎手ならではの表現ですけど、よほど寂しかったし悔しかったんでしょうね。スピードシンボリの手応えが抜群に良いというのに、向こうの馬たちはさらに手応えが良く、並ぶ間もなくサーッと抜かされてしまったというのが。

日本の馬がドバイに行って勝つようなことは想像さえできない時代だったのです。日本競馬がそうした快挙を成し遂げられたのも、野平師匠を筆頭とする先人たちが、外国に渡って酷い目に遭って帰ってきたという苦悩の時代があったからこそ。シンボリの和田共弘さん、社台の吉田善哉さん、メジロの北野豊吉さん、トウショウの藤田正明さんなど、日本の大物馬主さんたちのバックアップを受けながら、フランスで競馬に挑んだのです。日本ホースメンクラブですね。野平師匠がそれだけ魅力的な男だったということに加え、彼らは、日本競馬の将来を見据えて、日本の馬に強くなってもらわなければならないという強い情熱のもとに一致団結したのです。日本よりも賞金が安く、ボロ負けする可能性も高いのに、それでも彼らは海の向こうへ馬を連れていき、果敢に挑戦を繰り返しました。莫大な経費をかけてでも、あえて海外に挑戦したわけです。

私が海外に挑戦して木端微塵になったとき、野平師匠にこう言われたことがあります。「和雄、お前が海外に挑戦してあんな結果じゃ、日本じゃ誰も海外に行かなくなるぞ!」と。私だって、「もうこりごりだよ」というのがそのときの気持ちでした。苦労して海外に行って負けてばかりでは気分が沈みますからね。日本で負けても落ち込みますけども、外国に行って負けるとさらにへこんでしまうんですよ。海外に挑戦ということで、日本の競馬ファンの大きな期待を背負っていることもあって余計にそう感じる。だけど、他の誰に言われた言葉よりも、調教場で2人きりになったときに師匠から言われた、「お前が負けたんじゃ誰も海外に行かなくなるんだから、頑張れよ!」という言葉が今でも忘れられないのです。いや、「頑張れよ!」とは言われなかったな。「誰も海外に行かなくなるんだからな!」と念を押されたのです。*38

ホースマンクラブが購入して日本に渡った馬

出典ありで有名ドコロの血統表に入っている馬はいないかなと思って作った項目です。

まだ厳密に調べてないので知ってるあたりだけです。

- ダンディルート

- ビゼンニシキの父。ウマ娘にいるキャラだとダイタクヘリオスの父父、ウオッカの母母母父、スイープトウショウの母母母父ですね。

日本ホースマンクラブの一員であった野平騎手が昭和48年にフランスの夏セリ市で当時1歳のダンディを買い、昭和53年7月のクラブ解散時にトウショウ牧場の藤田正明氏に引き取られたそうです。*39 - ロンバード

- メジロファントムの父。*40

- フィディオン

- メジロデュレンの父。モーリスの母母母父。*41

- シエリル

- メジロティターンの母。ウマ娘にいるキャラだとメジロマックイーンの父母でありステマ配合であるゴールドシップにも繋がります。メジロライアンの母母、そしてメジロブライトとメジロドーベルの父母母ですね。*42

- ビバドンナ

- 血統表に残ってるかどうかはまだ調べてないのですが、野平騎手が騎乗して日本人騎手が欧州で初勝利を挙げた馬として有名ですね(上記に引用している優駿などから)。

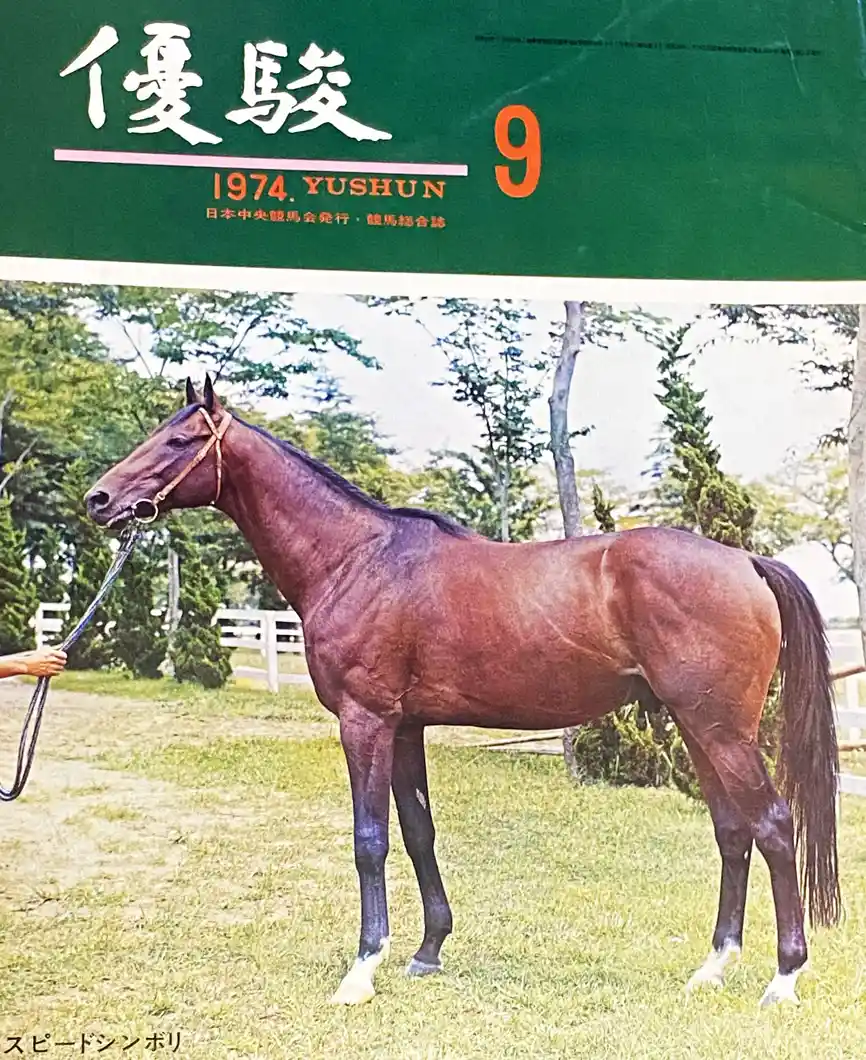

スピードシンボリ

ルドルフの母父であるスピードシンボリにまつわる経験は2代目と野平師の海外遠征の基礎となりました。

この項でいくつか引用しようと思います。 *43

*43

野平師の「馬の背で口笛ふいて」という著書(1994年発行)の中に、スピードシンボリの現役時代をほぼ網羅したものがあります。他の野平師の著作や優駿などで補足できる箇所もいくつかあるのですが、基本この本の記述を引用させて頂きます。

※ミル貝の記述と食い違う所が発生しておりますが、あくまで野平師の視点から書いたそのままの文章を引用している(要約を行っていない)ためのズレであると思われます。

※1994年当時のものですので、海外遠征や日本競馬への考え方は「この当時の野平師としての意見である」という事にご留意ください。

性格について

性格が見えそうな記述を、下に引用している色々な箇所などから抜粋しています。

見かけは優しく、どこにそんな底力があるのかわからないのですが、レースになると、ともかく頑張って勝ってしまう。《静かな闘士》という風情の馬でした。*44

そして何より気性が非常に優しく、他に乱暴な馬が多かったために一緒に放牧せず、時々別の所に一頭、ポツンと離れてしました。ときおり、飛行機の爆音が空高く聞こえてくると、長い首を上げて空を眺めていたシーンは、いまでも脳裏に焼きついています。

こっちで馬同士がじゃれ合っているときも、一頭だけ静かにしていました。それは終始変わらぬ態度でした。ちょっと変わってはいましたが、ぼくはゴロンと太い感じの馬より、こうした線の細い、しかし、内に秘めたパワーを感じさせる馬のほうが好きでした。*45

スピードシンボリは2度も海外遠征をしているのです。その間、本当によく耐えてくれました。あの馬は、ふだんヤンチャをするとか、いたずらをするとかいうタイプではありません。それでいて、いざ勝負となれば精一杯頑張り、地力をふりしぼってライバルに立ち向かっていきました。

乗り役時代のぼくは、競走馬の背中で泣くなどということはありませんでした。でも、スピードシンボリは例外中の例外だったのです。ゴールに入る瞬間に泣かされたことが何度かありました。他人は「なぜ涙が出たの?」と聞きますが、理屈ではありません。涙はその瞬間、何か通ったと感じたとき、感動して出てくるものです。自然とこみ上げる熱いものなのです。

こんなに苦しいのに、どうしてこの激戦に耐えたのだろう、我慢したのだろうとぼくはせつなくなるのです。そのときは人間対馬という関係ではなく、対等なもの同士という感じになってしまうのです。そんなぼくを黙って乗せてくれたスーちゃんは、まさに《静かな男》の典型だったと思います。*46

ぼくは牧場に飛んで行きました。久し振りの対面というので、スーちゃんは人なつっこく、ぼくの所にすり寄ってきました。*47

我慢して頑張ることでは本当に頭が下がるほどでした。負けたと思われたレースでも、その我慢強さのお蔭で勝ってしまったということがよくありました。*48

スーちゃんは優しく、同じ馬房にいる牡馬よりも静かな男でしたが、それでいて、ここ一番というときには爆発的な力を出し切るのです。

楽なレースでも負けるときがあるのに、もう厳しくて、切羽つまった瞬間に、ガーッと出てしまう。底力というか、何というか、ともかく頑張ってしまうのです。*49

スーちゃんがシンの強さを持ちながら、気立ては優しいのに比べ、ルドルフは「オレは天才だ」とばかり気位の高い馬です。スーちゃんは引っ込み思案で、遠慮がちであるのに対して、ルドルフは反発のしっ放しで、「お前ら、余計なことをするな」という態度です。*50

出会い

昭和41年に出会ったスピードシンボリこそ、ぼくが乗った最初にして最後の名馬でした。

ともかく強い、素晴らしいの一語に尽きる馬でした。見かけは優しく、どこにそんな底力があるのかわからないのですが、レースになると、ともかく頑張って勝ってしまう。《静かな闘士》という風情の馬でした。ぼくが、乗り役として通算1000勝を数え、脂の乗り切っていた出会ったのも幸運でした。

スピードシンボリとの出会いは、和田共弘(故人)さんにお会いしたことがきっかけでした。和田さんは夢の多い、少年のような方ですが、この世界では、オーナー・ブリーダー、つまり馬主兼生産者として知られていました。この若き日のオーナー・ブリーダー和田さんの傑作の一頭が、黒鹿毛の牡スピードシンボリで、昭和38年5月3日に、日高の新冠のシンボリ牧場で生産されました。*51

スピードシンボリの血統について

父はアイルランド産で、英重賞ミドルパークステークスなどで4勝した栗毛の優駿ロイヤルチャレンジャー。母は鹿毛のスイートイン。母の父はライジングライト。和田さんは、とくにハイペリオンの血を濃く受け継ぐ競走馬を作りたい、という夢に憧れていました。

ハイペリオンという牡馬は、1918年(大正7年)の英国三冠馬ゲインズボローの産駒で、1933年(昭和8年)の英国ダービーを単勝オッズ7倍でレコード勝ちした栗毛です。英国セントレジャーでも圧勝してします。ただ馬格には恵まれませんでした。チビだったのです。英国には、強い馬と強い馬がレースで戦えば、いつも大きなほうが小さな相手を破るという格言があるそうですけれど、ハイペリオンが英国二冠馬になってから、この格言の後に、ただし、ハイペリオンのケースは例外である、と付け加えられたそうです。

スピードシンボリの母スイートインは2勝馬ですが、ハイペリオン産駒の牡ライジングライトの娘です。加えて、スイートインの母フィーナーはハイペリオン産駒の牡オーソドックスの娘です。和田さんは、こうしてスピードシンボリの牝系の血の中に、ハイペリオンの血を盛り込んだのです。

前述したように、ハイペリオンの父は英国三冠馬のゲインズボローですが、スピードシンボリの父ロイヤルチャレンジャーの父母系にも、ゲインズボローの血が流れています。競走馬の血統は懐が深く、微妙ですけれど、スピードシンボリの場合には、とくにハイペリオン系統の血が濃く流れていることは、おわかりいただけたと思います。*52

1歳~3歳10月(セントライト記念)まで

ぼくは、まだスピードシンボリが牧場にいた1歳ぐらいから見ていました。そのときの印象は、他にも結構いい馬はいたものの、さすがにハイペリオンの血を引くだけあって、骨組みがしっかりしているし、いい馬になるだろうなあという予感はありました。

しかし、骨太ではあってもお腹が弱く、よく下痢をしていました。そして何より気性が非常に優しく、他に乱暴な馬が多かったために一緒に放牧せず、時々別の所に一頭、ポツンと離れてしました。ときおり、飛行機の爆音が空高く聞こえてくると、長い首を上げて空を眺めていたシーンは、いまでも脳裏に焼きついています。

こっちで馬同士がじゃれ合っているときも、一頭だけ静かにしていました。それは終始変わらぬ態度でした。ちょっと変わってはいましたが、ぼくはゴロンと太い感じの馬より、こうした線の細い、しかし、内に秘めたパワーを感じさせる馬のほうが好きでした。

やがて生長したスピードシンボリは、たくましくなり、お腹も丈夫になりました。2歳でデビューして5戦し、翌昭和41年、3歳の2戦目の京成杯(中山)1600メートルを1番人気で勝ちました。乗り役は津田昭騎手です。当時のスピードシンボリは、兄・富久厩舎に所属していました。

しかし、このレース以降のスピードシンボリは、3歳時を勝てずじまいに終わりました。京成杯優勝直後から体調を崩して、春の皐月賞や日本ダービーのころは、体重が430キロ(ベストは470キロ前後)に落ちていました。津田騎手が騎乗して参戦した皐月賞は23頭立ての21着、日本ダービーは28頭立てでしたが、勝ち馬テイトオーの8着と馬群に沈んでいます。

ダービーに出ることは、すべての馬主、調教師、騎手にとって夢であり、熱く燃えるときです。それに備えて体を作り、調教していくのですが、しばしばまだ万全でないのに、冷静さを失ってムリして出走させ、終わってみれば「今年もダメだったか」と反省させられることがよくあります。

スピードシンボリも似たような失敗を犯したわけです。この轍を二度と踏まないように、しばらくレースを休み、体力の回復に努めることにしました。お蔭で体重も次第に元に戻ってきたので、9月中旬の京王杯オータムハンデキャップに出ました。ぼくがスピードシンボリとコンビを組んだ最初です。

このときは、優勝した4歳牡ハマテッソから半馬身差の2着。そのあと10月上旬のセントライト記念では3着でしたが、まずまずの出足で、体力の回復をうかがわせ、ホッとさせました。*53

菊花賞とナスノコトブキ

そんなとき、和田さんから「シンボリで菊花賞に挑戦しようよ」という話がありました。

和田さんの弁。

「スピードシンボリは長距離に向いているはずだから、菊花賞に行こうと言ったら、みんなが反対した。理解してくれたのは祐ちゃんだけさ。それなら、いっそトライアルを使わずに、ぶっつけ本番でいこう。レース間隔をおいたほうが、あの馬にはいいしね」。

文字どおり、菊の花が美しい姿をみせる11月13日、注目の第27回菊花賞が曇り・やや重の京都競馬場で行われました。出走馬は19頭で、NHK杯勝ち馬モンタヴァル産駒の栗毛の牡ナスノコトブキが1番人気(単勝オッズ3.3倍)に支持されました。このときのスピードシンボリは14番人気だったのです。

体力は春ごろに比べずっと回復しているとはいえ、なお一抹の不安がありましたが、スピードシンボリの力を信じ、レースでは自然体で走っていきました。

森安弘明さん(現調教師)が騎乗したライバルのナスノコトブキは、前半のスローペースに業を煮やしたのか、1周目のスタンド前を通過すると急速に前へ出ました。そのまま第3コーナーの坂に向かって仕掛け気味に進みました。

最後の直線に入ったとき、ナスノコトブキは先頭に立っていました。追いすがろうとする2番手を、4馬身ほど引き離していたでしょうか。スピードシンボリは無印でしたし、道中、馬の気の向くままに走らせていました。馬群の中ほどの位置でした。

すると、スピードシンボリ自身が、最後の直線に向いてから行きたがりました。勝負に出たがったのです。ぼくは、この機会を見逃しませんでした。外を突いて、風のように先行馬に襲いかかりました。それは驚くほどの追い込みでした。

レースが終わってみると、ナスノコトブキとスピードシンボリの着順は写真判定でした。雑誌『優駿』は、そのときのぼくのコメントとして、「決勝線を過ぎた所では確かに出ていたが、届いていないんじゃないか。これが中山や府中のコースなら、はっきりしたことが言えるのだけれど」と記しています。

あの写真判定の決着がつくまでの時間は本当に長いものでした。「決勝写真を引き伸ばして判定しておりますから、しばらくお待ちください」という場内放送が数回繰り返されました。勝利を祈っておりましたが、結果は鼻差でスピードシンボリの負けでした。しかし、勝負のアヤは人知では考えられないほど微妙です。

ナスノコトブキとは、その後、2度3度と対戦することになるのです。最初は3歳暮れの第11回有馬記念でした。このときはナスノコトブキでも、スピードシンボリでもなく、保田騎手騎乗のテッソ産駒、4歳牡のコレヒデ(2番人気)が、2着のカブトシローと鼻差の3着。でも、3番人気に支持されたナスノコトブキは5着に敗退し、その対決では勝ちました。

ナスノコトブキとの3度目の対決は、翌昭和42年1月下旬の4歳時、中山開催のアメリカジョッキークラブカップです。このレースではスピードシンボリが楽勝。ナスノコトブキは6着と完敗しました。ぼくはこれで溜飲を下げました。

スピードシンボリはまさに絶好調でした。次戦の目黒記念・春(東京)でも13頭立ての1番人気で勝ちました。このレースを丹念に振り返ってみますと、もうダメかと思った一瞬もありました。しかし、結果は差し切り勝ちでした。レース後、これはなかなか我慢のきく馬だと改めて認識したものです。

それから西下して、4月29日の第55回天皇賞(京都)にチャレンジしました。この日の馬場状態は晴れ・やや重でした。出走馬は13頭いましたが、重賞を連覇しているスピードシンボリが、単勝オッズ1.8倍の本命に推されました。

現在のぼくは、いわゆる古い人間の部類に入る年齢になってしまいましたけれど、ぼくが乗っていたころは、天皇賞というと厳粛な気分になったものです。レースのムードそのものが、他のレースとは違っていたように感じたのです。

それはともかく、この天皇賞には、スピードシンボリの宿敵ナスノコトブキも3番人気で参戦しました。しかし、ナスノコトブキは無残でした。スタート後、スタンド前にさしかかった辺りでズルズルと後退し、第2コーナーを回って間もなく競走を中止したのです。原因は左後ろ脚の複雑骨折でした。

ナスノコトブキは馬運車に乗せられ、競馬場を去りました。ぼくはライバル失った悲しみに襲われました。半年前の菊花賞でミクロの差に泣いたスピードシンボリは快走しました。栄光の決勝点では2着カブトシローを頭差抑えています。*54

アメリカ遠征

このころの和田さんは、すでにスピードシンボリで外国遠征を考えていたようです。ぼくとスピードシンボリの次戦は、6月中旬中山開催の日経賞だったのですが、外国遠征を青写真に描いていた和田さんから、レースについて注文が出ました。

「ねえ、祐ちゃん。こんどの日経賞では最初から最後まで前々を行ってみないか。外国競馬では、みんなテンから飛ばして行くだろう」。

この和田さんの言葉を聞いたぼくは、黒鹿毛の牡スピードシンボリのオーナー・ブリーダー(馬主兼生産者)の胸中が、しっかり読めたように思いました。スピードシンボリと一緒に海外遠征に行けるかも……。ぼくは歓喜しました。

日経賞でのスピードシンボリは、スタンド前から4コーナーまで先へ行く馬と並ぶようにして競り合って行き、しかも、最後の直線3ハロン(約600メートル)では、36秒の脚を使って快勝したのです。

レース後の和田さんは大満足の様子でした。

米国のメリーランド州にローレルという競馬場があります。首府ワシントンから車を利用すれば、約30分で行ける場所にある小さな競馬場です。そういう小さい所でありながら、ローレル競馬場が世界的に有名になったのは、この競馬場の理事長J・シャピロさんが1952年に、ワシントン・D・C・インターナショナル・ステークス(1988年からバドワイザー・インターナショナル・ステークスと改称)を創設してからでしょう。この国際競走は11月開催の芝のレースで、距離は1.4マイル(約2400メートル)で左回り。出走馬は3歳以上の招待馬に限られています。

この年、昭和42年のローレル競馬場からの招待状は、日経賞の前後に日本中央競馬会に届いていたらしいのです。7月27日に(米国ローレル)遠征馬推薦委員会が開かれ、その席上で、わがスピードシンボリが選ばれました。

8月31日。ローレル競馬場のJ・シャピロ理事長から、日本中央競馬会の理事長あてに「正式に招待する」という連絡が入りました。この結果、渡米が本決まりとなったのです。

渡米が決まったころのスピードシンボリは、岩手県の県営種山牧野にある標高700メートルの高原で、涼しい夏休みをしていました。晩春までの激戦の疲れを癒していたのです。このころの馬体重は、担当馬手をしていた伊藤信夫さんの話によれば、ベストコンディションに近い480キロぐらいだったそうです。

9月24日。スピードシンボリは中山競馬場に勇姿を現しました。昼の休みを利用して、ぼくが乗ったスピードシンボリは、ローレル遠征のためのデモンストレーションを行ったのです。その後、同馬は白井で検疫を受け、いよいよ10月2日の早朝に伊藤馬手と中野幸雄獣医に付き添われ、羽田空港からローレル競馬場へプロペラ機で飛び立ちました。ぼくと和田さんが米国に向かったのは10月16日です。

羽田を発ったスピードシンボリは、現地時間で10月2日の夜にサンフランシスコに到着しました。伊藤さんたちの話によると、10月3日、4日を費やして検疫を受け、5日の午前2時にサンフランシスコを出発すると、午後11時にニューヨークに着きました。

ニューヨークからさらにローレル競馬場まで5時間、トラックに揺られて行きました。スピードシンボリがローレルの国際厩舎に入ったのは、10月6日の午後。離日してから5日間の間、満足に動けない状態のままでした。実際にスピードシンボリが調教を始めたのは、8日からだったようです。

乗り役としてタカマガハラに同行して、ローレル競馬場で調教をした体験がある野平好男さん(現在、調教師)は、次のように語っています。

「ローレル競馬場のターフコースで初めてタカマガハラに乗り、調教したときは驚いた。草が牧草地のように繁茂していて、馬の脚は底なし沼に立ったようだった。タカマガハラもびっくりしたようで高脚になった。それと現在はどうだか知らないけれど、当時のローレルでは、いくら馬場が悪くてもローラーをかけなかった。それなのに、米国の下級馬は1200メートルを1分13秒前後の時計で走っていた。向こうの馬はスピードと力があると痛感したね」。

それに、レースが行われたローレルの11月はもう冬の季節です。朝などは薄い氷が張っていました。そのためか、スピードシンボリも風邪気味のときがありました。

ここで1人のアメリカ人男性を紹介したいと思います。名前はJ・ヌーンさん、米国陸軍の軍人ですが、ミツ子さんという日本女性と結婚していました。

ヌーンさんはローレル競馬場にごく近い情報センターに勤務していましたが、スピードシンボリが招待馬の中で、イの一番にローレルの国際厩舎に入ったので、競馬場側ではPRを兼ねて、スピードシンボリの報道写真を撮ることになったのです。スピードシンボリは日本産馬だし、馬主も乗り役も日本人。そこで日本女性を奥さんにしているヌーンさんに白羽の矢が立ち、ミツ子さんとスピードシンボリが並んでカメラに収まりました。

これが縁でヌーンさんは、ぼくら日本勢に、それこそ付きっきりでいろいろ世話をやいてくれたのです。ちなみに、ヌーンさんはスピードシンボリを「スーちゃん」という愛称で呼びましたけれど、その後、ぼくらもヌーンさんのつけたニックネームを愛用して、スピードシンボリのことをスーちゃんと呼ぶようになりました。

ぼくと、このスーちゃんがチャレンジしたワシントン・D・C・インターナショナル・ステークスは、1967年(昭和42年)11月11日に開催されました。当日は晴れ・良馬場に恵まれ、スタンドは4万余のファンで埋まりました。出走馬は世界7ヵ国から招待された9頭で、スピードシンボリは好枠の3枠を引き当てました。

レース前、この国際競走でシノギを削り合う9人の乗り役たちは一堂に会し、スターター役を務めるブラインドさんを囲んで記念撮影をしました。

国際競走のスタートは午後3時49分に切られたのですが、前記した米国軍人のヌーンさんは発馬の直前まで、ぼくとスーちゃんのそばにいてくれました。もし、言葉のハンデがあって、スターターの指示がわからずに出遅れたりしては残念だから、というのがその理由でした。知らぬ異国での親切ほど身に染みるものはありません。

さて、このレースで断然の人気を集めていたのは、シューメーカーが騎乗した地元アメリカの3歳鹿毛の牡ダマスカス。この馬は米三冠のうちのプリークネスとベルモントの両ステークスを制覇するなど6連勝中でした。2番人気はピゴットが乗ったイギリスの星、3歳鹿毛の牡リボッコ。3番人気は《グラス(芝)コースの王者》と評判の高かった3歳鹿毛の騸馬フォートマーシーで、同馬の手綱を握ったのはイーカーザーでした。

対するスピードシンボリの単勝オッズは20対1、つまり21倍で出走馬の中の最低人気でした。かつて日本産馬のタカマガハラとリュウフォーレルの惨敗続きからして、スピードシンボリが無視されたのはやむを得ないことでした。

レースでは、カナダのマコブ騎手が騎乗したヒーズアスムージーがハナを切り、スピードシンボリは2馬身半差で2番手につけました。3番手はフォートマーシーで、本命ダマスカスが4番手を進みました。スピードシンボリが先行するケースは、すでに6月中山開催の日経賞でテストずみでした。

1000メートル標識を過ぎた辺りで、フォートマーシーが仕掛けてきて、スピードシンボリを交わして行きました。そして、3コーナーから4コーナーにかかると、こんどはダマスカスが急迫して来て、交わされました。

4コーナーを回って、あと決勝点まで400メートル。しかし、スピードシンボリの脚色はもう一杯でした。そこへ、オーストラリアのジョンソンが乗ったトビンブロンズが突っ込んできたのです。

ここだというところに来たとき、スピードシンボリはいつものように力が出ず、ズルズルと後退してしまったのです。その結果、5着に終わりました。優勝は鼻差でダマスカスを退けたフォートマーシーだったのです。

でも、敗軍の将であるぼくに一言だけ言わせてもらえれば、その年の全米の強力馬が揃っていたし、敗れたといっても9頭中の5番目で、強敵の英国セントレジャーとアイルランド・ダービーの勝ち馬リボッコを一蹴しているのです。さらに言えば、それまで外国遠征した日本産馬としては最高位を占めたのです。"善戦"と言っていいでしょう。*55

ヒカルタカイとスピードシンボリの違いの話

ローレルから帰国したスピードシンボリは1ヵ月ほど休養して、12月24日の第12回有馬記念に参戦したものの、ローレル疲れが残っていたのでしょう、勝ち馬カブトシローの4着に敗れました。年が明けた昭和43年も、スピードシンボリは依然不振でした。

この年、ぼくは不惑の40歳を迎えました。そして4月下旬の中山記念でスピードシンボリが8着と完敗したあと、関西へ行きました。関東・藤本富良厩舎所属の鹿毛の4歳牡ヒカルタカイ(父リンボー、母ホマレタカイ、母の父ハクチョウ)に騎乗して、京都開催の春の天皇賞に出走することになっていたのです。

ヒカルタカイは公営からきた馬で、天皇賞は中央での3戦目でした。藤本調教師の話ですと、入厩したころの馬体重は440キロぐらいしかなかったそうです。そこで、スタミナとスピードを要求される天皇賞を目標に、体づくりをしていった結果、天皇賞時には480キロ前後に生長していました。

第57回天皇賞のヒカルタカイは強い勝ち方をしました。2着の5歳牡タイヨウに10馬身以上の大差をつけたのです。勝ち時計は3分24秒6。まったく脱帽ものの強さでした。この強さなら、アメリカ競馬でも良績を残せるのではないかと思ったほどです。

ぼくが騎乗した馬では、スピードシンボリは抜きん出ていましたが、このヒカルタカイも忘れられない馬です。2頭を比較した場合、ヒカルタカイは強い馬、スピードシンボリは勝負強さのある馬と言えると思います。ちょっとニュアンスが違います。

スピードシンボリは、ヒカルタカイのように、一方的に勝つというケースは少なくて、いつも好勝負をしながら僅差で勝ち鞍を挙げました。たいていの場合、4コーナーを過ぎてからスピードが鈍りました。乗り役のぼくは、「ありゃ、バテたかな」と何度も思いましたが、しかし、こう思わせたあとのスーちゃんのスピードには、目を見張らせるものがありました。ですから、バテたかな、を何回も体験しているうちに、これからがスーちゃんの真骨頂の発揮さと思うようになりました。

ヒカルタカイに騎乗して天皇賞と宝塚記念に優勝したあと関東に帰り、ひさしぶりにスピードシンボリの顔を見ました。多少、ローレルの疲れが残っているように見えましたけれど、馬体の艶はほぼ復調していました。

スピードシンボリがひさびさにターフで快勝したのは昭和43年9月、東京開催の3歳以上のオープン戦でした。このときは、本命の有馬記念馬カブトシローがレース中に蹄鉄をゆるめ、ドン尻に敗れたのです。以降、スピードシンボリは10月中旬のアルゼンチンジョッキークラブカップ(現在のアルゼンチン共和国杯)、11月下旬の3歳以上のオープン戦と連勝しました。*56

欧州遠征決意とニューマーケットの様子

3連勝したスピードシンボリは完全に復活しました。うれしかったですね。ちょうど、このころから和田さんは、スピードシンボリで欧州遠征を果たそうと真剣に考えていたようです。黒鹿毛の牡馬にハイペリオンの血を濃く蘇らせた和田さんは、その馬でサラブレッドの本場へ行こうとしていたわけです。

スピードシンボリの次戦は、暮れの第13回有馬記念でした。1番人気は、この年の菊花賞馬アサカオー(単勝オッズ2.9倍)で、スピードシンボリは3.1倍の2番人気でした。レースは曇り・不良馬場で行われました。勝ち馬は森安弘明さんが騎乗した青毛の4歳牡リュウズキです。

その前年、郷原洋行騎手が乗って皐月賞を楽勝していたリュウズキは、蹄の壁が裂ける病気で再発しやすく、発症すると跛行する裂蹄の持病に悩んでいましたが、有馬記念当日は不良馬場。その柔らかくなった不良馬場に助けられての勇戦でした。ぼくが乗ったスーちゃんは、勝ち馬リュウズキから2馬身半、頭差の3着に終わりました。

翌昭和44年、乗り役としてのぼくは良いスタートを切りました。まず、1月中旬、秋山史郎厩舎の鹿毛の3歳牡ギャロップ(父バウンティアス、母タンヤ、母の父タンティエーム)で雨・重馬場の京成杯(中山)に勝ちました。9頭立ての6番人気でしたから、会心の勝利と申せましょう。

続く、重賞2連覇は6歳馬スピードシンボリによるものでした。春3月上旬に東京競馬場で行われた目黒記念と3月下旬中山開催のダイヤモンドステークスを、それぞれ本命で勝ちました。この重賞2連覇の勢いをかって、いよいよ英仏に遠征することにしました。

スピードシンボリは、日本中央競馬会から選ばれて渡欧したのではありません。ですから、その費用のほとんどは、馬主兼生産者である和田さんの負担になりました。

6月4日。和田さんは東京のホテル・ニューオータニで記者会見し、スピードシンボリの欧州遠征について発表しました。和田さんは明快な口調で、イギリスの重賞キングジョージ6世&クイーンエリザベス・ステークス(アスコット競馬場)とフランスの最高賞金レースである凱旋門賞(ロンシャン競馬場)にチャレンジすると言いきってから、次のように挨拶しました。

「毎年、巨額の金を使ってサラブレッドを輸入しているのに、日本国内だけの競馬であっては意味がありません。また、競馬は国際性が高いのに、日本だけが取り残されている現実を残念に思うのです。ぼくの作ったスピードシンボリは6歳ですけれど、幸い調子が上向いているので、ヨーロッパでレースをさせたいと考えたのです」。

ローレルのレースでは、それなりの善戦をしたものの、あのスピードシンボリをもってしても、とても米国の馬には勝てないことを、思い知らされました。彼らはどうして強いのだろうか、本当のことをまだ私たちはわかっていないのだろうか、という疑問がふつふつと沸いてきました。

彼らの実態を知るには、ただレースに出るために数日間滞在するだけではわかりません。長く現地にいて、たくさんのレースを見、いろいろな人に会って話を聞くしかないと考えました。それなら競馬の本場、英国、そしてフランスに行くのが一番だと思いました。

ですから、このスピードシンボリとの欧州遠征は、スーちゃんの実力をもう一度試そうということもありましたが、同時に、なにより本場の実態を知ることにあったのです。

スーちゃんが羽田発のJALで離陸したのは、1969年(昭和44年)6月25日の夜。行先は英国のニューマーケットの若き調教師、J・ウインターさんの厩舎です。スーちゃんを見送って、しばらくして、ぼくは追いかけるようにして、ニューマーケットを目指しました。

外国へ馬を送る場合、やはり体調をベストにしてレースに臨む必要があるので、輸送に伴う疲労回復、その土地など環境への慣れのために、大体1ヵ月前ぐらいには現地入りするようにしています。

1、2頭の場合は、普通の貨物用の飛行機にストールと呼ばれる箱を据え付け、そこに馬を入れます。檻の近くには机と椅子があって、そこで付き人が輸送中の世話をするわけです。5、6頭となると、馬専用の飛行機となりますが、日本にはそんな専用機はありませんでした。

輸送中の食べ物、飲み物は植物検査の関係があるので、ごく少量、機中のためだけに用意されます。慣れない空の旅となると、馬も食欲は落ちるようですが、そんなとき「人間の欲望のために、こんな苦労をかけてすまない」と思ってしまいます。

現地に着くとまず検疫があります。通常、48時間空港内の厩舎に泊められ、血液検査が行われ、OKとなって、次に競馬場の近くの厩舎に送られます。ここでまた動物検査があるのですが、この厩舎は「国際厩舎」といい、ここで24時間待機することになります。

防疫のためには、こういう面倒な手続きは不可欠ですが、長い間拘束される馬はかわいそうです。ですから、1ヵ月前くらいには現地に行っていないと、レースに間に合わないことになります。

初めて見たニューマーケットの《主人公》は、まさに競走馬でした。周囲は、ゆるーい傾斜のある平原で、その平原は果てしなく続いていました。平原の中には森があり、池が点在していました。

ニューマーケットでは、この平原で競走馬の調教をしていました。ゆるーい、ごくゆるーい傾斜は、そのまま坂路代わりになっていて、競走馬を磨き上げていくようです。森や池を含めた平原の広さは全体で4000エーカー(約1600万平方メートル)で、調教に使う平原の面積は2500エーカー(約1000万平方メートル)だそうです。ニューマーケットの調教馬場の一隅に立ちますと、地の果てまでが平原のように思えました。

広大な丘陵で行う調教は、一見のどやかでしたけれど、この巨大な坂路での調教は、ニューマーケットを開き、ここに自らの王宮まで建てたチャールズ2世王の時代からの産物なのです。攻馬手、日本でいう調教助手の中には、数多くの女性も見受けました。

また、ニューマーケットには競馬関係の建物も多いのですが、中でも一見の価値があるのは競馬博物館です。ここには18世紀後半に現れた不敗の名馬エクリプス(1764年産)のスケルトン(骸骨、骨格)や、若くして自殺した名騎手F・J・アーチャー(1857~86年)の肖像、勝負服、それに自殺のとき、こめかみに当てて引き金を引いたピストルなど、競馬ファン必見の逸品が展示されています。

土産品も凝っていて、最近製作したばかりの色刷りのニューマーケット調教馬場の見取り図とか、ごくごく小さなものでは、超有名な英国ダービー勝ち馬の騎手の勝負服を、バッジに仕立てた品物も用意されています。

街中へ出てみると、これまたびっくり。人を乗せた競走馬が馬の専用道路を闊歩していました。調教がわりの散歩なのでしょうが、いかにもニューマーケットならではのこと、やはり馬の街なのです。

英国の元名騎手サー・ゴードン・リチャーズとニューマーケットで邂逅したのは、この英国訪問のときでした。それだけに思い出深いものがあります。*57

キングジョージ

7月25日。ぼくと和田さん夫妻はニューマーケットを発ち、キングジョージ6世&クイーンエリザベス・ステークスが行われるアスコットに向かいました。レースの開催日は26日ですが、その前日に現地に着いて、レース当日の朝、スピードシンボリに軽く乗ってみよう、という算段があったのです。

その日はアスコットに近いウインザーに泊まりました。このウインザーはロンドンからの絶好の行楽地。あの英国の大文豪、W・シェイクスピアの戯曲『ウインザーの陽気な女房たち』で有名なところです。

翌7月26日。アスコット競馬場でキングジョージ6世&クイーンエリザベス・ステークス2400メートルが開催されました。日本では考えられないスケールの大きさ、ぼくもいささか興奮気味でしたが「ここは冷静に!」と自分に言いきかせ、ぐっと抑えました。

出走馬9頭がそろってゲートを飛び出しました。現地時間で午後3時40分のことでした。ぼくが騎乗したスーちゃんは61キロを背負い、5枠からスタートしました。

欧州では枠順と帽色など関係ありません。まったく自由です。この日のぼくは和田さんの大好きな勝負服を身につけて参戦しました。赤白染め分けの帽子をかぶり、緑色と白たすきのユニホームを着たのです。

さて、レースでのスピードシンボリは2番手につけて行きました。レースの後半で、ハナに立っていた馬の脚色が落ちたため、スーちゃんは押し出されるような形で先頭になりました。でも、トップに立ったのはほんの一瞬です。うしろから凄まじい脚勢で数頭が急迫して来て、あっと思う間もなく交わされました。決勝点を通過したときは5着でした。優勝したのは英国の鹿毛の4歳牝馬パークトップ。ピゴット騎手が手綱を握ったパークトップの勝ち時計は2分32秒46でした。

そのときの光景で印象深かったのは、着飾った馬の関係者が、泥んこになって帰って来たパークトップの首にしがみつき、大喜びしていた姿でした。本当に手放しで喜びを表し、洋服が汚れることなど気にする様子もありません。心から競馬を楽しんでいる風景に、「おれたちの考え方が間違っていたのかな」と思い知らされました。*58

凱旋門賞

その後、1ヵ月ほど英国であちこちのレースを観戦したりしていましたが、やがてスピードシンボリを連れて、ドーバー海峡を渡ってフランスに入りました。夏のフランスは避暑の季節で、避暑地ドーヴィルでは競馬も盛んに行われていました。

8月31日。スピードシンボリは同地の名物レースであるドーヴィル大賞典2600メートルにチャレンジしました。この大賞典も国際色が豊かで、英仏の精鋭を含め11頭が参戦しました。スーちゃんは空輸の手違いなどで体調は十分でなかったのですが、敢然として先行しました。

負担重量61キロを背にして逃げに逃げたのです。この作戦は4コーナーまで成功したかに見えました。しかし、ゴールでは10着。またまた敗れ去ったのです。真夏のドーヴィル競馬場で英雄になったのは、地元フランスの鹿毛の3歳牡ジャカオ。同馬は2分53秒0のタイムで走破しています。

ドーヴィルで馬群に沈んだスピードシンボリは、パリ近郊のシャンチーイの調教馬場で立て直しをはかりました。次戦が渡欧最高の目標である凱旋門賞だったからです。ちなみに、このころの凱旋門賞の1着賞金は115万フラン。当時の円に換算するとなんと約7500万円です。

ぼくとスーちゃんが挑戦した凱旋門賞2400メートルは、10月5日、パリ郊外のブローニュの森の中にあるロンシャン競馬場で行われました。合計24頭の優駿はフランスを初め、英国、アイルランド、イタリア、ソ連、それに日本の生産馬、黒鹿毛の6歳牡がチャレンジしたのです。

ぼくとスーちゃんは、この晴れの舞台で、渡欧して初めて待機策に出ました。最後の直線一気にすべてを賭けたわけです。後方から行ったぼくらは、10頭ほど交わして決勝点に飛び込みましたけれど、ライバルたちは世界の強豪ぞろいです。結果は先頭の鹿毛の4歳牡レヴモスから、なんと約12馬身離された10着でした。それでもドーヴィル大賞典の優勝馬ジャカオや、フランス・ダービー馬グッドリーには先着しました。

この欧州遠征については、帰国後、日本中央競馬会の月間機関誌『優駿』誌上で、競馬にも詳しいテレビタレントの大橋巨泉さんと対談し、次のようなやりとりをしました。

大橋:読者にもわかりやすく言うと、日本のコースは小回りで、馬場自体も小さいということですね。

野平:それ向きの馬で、それ向きのレースをした人が成功するのだから、そういう競馬はそれでいいかも知れない。ところが、ヨーロッパの強い競馬を見ると、ごまかしが通用しない。そばで見ていると、あんなスローペースで行くのだから、うまくスローペースでもっていけば逃げ切れるかと思ったが、実際に中に入ってやってみると違う。

大橋:祐ちゃんは乗っていての感じだろうが、ぼくや日刊スポーツの橋本邦治特派員などはキングジョージを見ていて、向こう正面をスピードシンボリが馬なりで行った。4コーナーで逃げるクーロイを交わしたスピードシンボリがスーッとムチも入れずに、4コーナーを回って先頭に立った。ぼくや橋本邦治さんや、ぼくのカアちゃんがワーッと騒いでいる。日本の競馬でスピードシンボリが、あそこでハナに立ったら負けるはずがないもの。

ところが、アスコットで何十年も競馬を見ているイギリスの記者やファンは知らん顔していた。勝たないと思っていたからだろう。もっと強い馬が来ると思っていたからだ。直線といっても400メートルちょっとぐらいだけれど、その直線に入ったら、スピードシンボリはパッと交わされた。ともかく、向こうの馬は向こう正面辺りは、アラブみたいなタイムで走っていて、直線はすごいスピードでやって来た。

野平:並ぶ間もなかった。あっという間に交わされた。太平洋戦争後の日本の競馬は、英国式のオーソドックスなものから、速い、スリルのあるアメリカ式の競馬に変わったと言われているが、実はあくまで日本式の競馬で、世界には通用しないと感じた。

大橋:人気のない東洋から来た馬が、4コーナーで馬なりで先頭に立ったら、スタンドが総立ちになるかと思ったが、騒いでいたのは日本人だけだった。最終的には強い馬が来た。上がりの時計は34秒ぐらいだったかな。

野平:あちらは時計にあまり関心を払わないが、とにかく最後の瞬間が速い。競馬が決まるのが一瞬だ。日本の競馬は短い距離のレースが多いし、ハナを行くのが有利だから、ポンと逃げ切っちゃうだろうという予想もたつ。ところが、向こうの国では、どのレースもまったく予想がつかない。最後の100メートルまで、みんな勝ちそうな格好で来て、それからゴール間際に強いのが出て来るからね。

大橋:凱旋門賞などは24頭出てきて、最後の4コーナーではダンゴになった。やはり強い馬でないと出てこられない。橋本邦治さんが勝ちタイムを測ったところ、2分34秒いくつか。2400メートルを世界一の馬が勝つ時計がこのタイムだった。*59

凱旋門賞で学んだこと

凱旋門賞のことについては、実は、それほど詳しくは知りませんでした。やはり当時は、英国のアスコットのほうを重視し、アスコットがあってのロンシャンというぐらいの位置づけでした。

ただ、絵画などの芸術の分野で、競馬を素材としたものも多く、アスコットに比べ、ロンシャンは何か華やかな雰囲気もあって、それなりの憧れもあったのです。そこで勝てれば、文字どおり「故郷に錦を飾れる」という気分でした。

つまり、アスコットにしてもロンシャンにしても、日本人の目から見れば、何といっても世界の競馬の頂点に立つところですし、そこへ挑戦することは大きな夢でしたし、「もしかしたら、いい勝負ができるのではないか」との自負もありました。

しかし、結果は前述のように、実力の差を痛感させられてしまったのです。しかも運悪く、スーちゃんはレース前に流感にかかり、体調が万全でなかったことも響いていたと思います。海外へ出たときの体調作りのむずかしさを、思い知らされました。

スーちゃんをアスコットで使う前に、馬の流感が蔓延していました。英国ではそういう時でも平気でレースを続行していました。一度かかれば免疫ができるから大丈夫、というのが彼らの言い分でした。

スーちゃんは歳をとっていたせいか、厩舎で最後に流感にかかっただけに、症状もひどかったようでした。ただ幸いにして、レースの10日前ぐらいに熱も下がり、なんとかレースには出られたのですが、体調が万全でなかったわけです。

そして、その尾をひいたままロンシャンの凱旋門賞に出ることになったのです。それはともかく、ロンシャンでスーちゃんが走れただけでも、よしとすべきでした。

彼我の馬の実力の差は、アスコットで体験済みでしたから、パリのロンシャンで負けたときも「こんなはずではなかった」というのでなく、日本のやり方がなぜ通用しないのかという点を、またも味わされた、という感じでした。

スーちゃんは日本にいれば、重賞レースにどんどん勝ち、そろそろ種牡馬になっていたころですが、われわれの夢を膨らませて、あえて挑戦したのです。ところが、実際に彼らの世界に入ってみると、われわれが考えていた競馬とは、質がまったく違っていました。

日本では「勝つため」のレースをしていましたが、向こうは「勝つから強いのではなく、強いから勝つのだ」という考え方でした。そして「強いとは何か」について、いろいろ考えさせられたのです。スーちゃんほどの馬でも勝てないのは、何が足りないのか、です。

それは何かというと、一口では言いにくいのですが、調教の仕方も違いますし、馬の育て方、体調の整え方、それにプラスアルファするものがあるようでした。最近は「馬をリラックスさせよ」と言いますが、ぼくの時代は単純に、「鍛えて強くすれば勝てる」と、ただ単純に考えたものです。

しかも、その「鍛える」ことの内容が問題でした。向こうの馬場を見ると、草が深い上に地盤も重いのです。そんな馬場を、日本のように大きく飛ぶ走り方をすると、キック力が大きくかかるので、遠くへ飛べば飛ぶほど足に負担がかかります。スーちゃんも最初は、日本的な走り方をしたために、早く疲れてしまいました。

しかし、向こうで走っているうちに、スーちゃんの走り方も変わってきました。小刻みに走るようになったのです。ですから、小刻みに走りながら、いかに長く耐えるかがキメ手になるのです。

そのためには、馬にそういう走り方に慣れさせて、疲れがたまらないようにし、そして最後の直線に入ったところで、なおかつ爆発力が発揮できるように、調教していくことです。その辺の肉体的条件を整えると同時に、精神力の強さも要求されます。

凱旋門賞出走では勝てなかったとはいえ、こうした競馬の質の違いを学んだことは大きな収穫でした。日本で馬を育て、うまく乗ったからといって、そんなことでは世界では通用しないことを、いやというほど味わされたのでした。

本来、競馬は「強いから勝つ」と言わしめるものでなければならないのです。理屈や講釈をいくら並べてみてもダメで、実質強いのだ、有無をいわせぬ強さなのだ、ということを実際に示すことです。そう考えると、ぼくらが過去何十年もやってきたことが、誤りであったことに気がついたのです。そのことを学んだだけでも、欧州へ行った甲斐があったと言えるでしょう。

欧州で3戦したスピードシンボリは、ぼくと一緒の飛行機に乗って帰国しました。普通は馬だけを先に帰し、人間は別の便で帰国するのですが、このときは、スーちゃんがいとおしく、一緒の飛行機で帰りました。貨物用のスペースに檻に入れられたスーちゃん、そのそばにぼくがずっと付いていたのです。

異国の環境に耐えに耐えていたスーちゃんは、ぼくから見て、実に哀れな姿で日本の土を踏んだのです。飛行機の中では何も食べない、何も飲まないのです。フランスで仕入れた細いニンジンにも顔をそむけ、わずかにぼくの掌にのせた燕麦を、ちょうど兎がエサを食べるように、少しモグモグさせただけでした。このため、もともとそう大きくないスーちゃんは、お腹が細くなり、脚だけが余計に長く見えました。

そうしたスーちゃんを見て考えました。馬に対してこれで良いのだろうか。われわれ人間はその欲望を満たすために、馬に無理をいって走らせているのではないか。食べない、飲まないという辛い思いをさせて故郷に帰ってきて、またレースでは、いかにもかわいそうだ。もうこれで引退させよう。牧場に戻ったらあとは、悠々自適の生活をさせてやろう。こう考えていたのです。

羽田に着いたときは大雨。ところが手違いで迎えがなかなか来てくれず、ぼくとスーちゃんは途方に暮れていました。そんなことも手伝って、余計センチな気持ちになったのかも知れません。

ともかく、スピードシンボリは2度も海外遠征をしているのです。その間、本当によく耐えてくれました。あの馬は、ふだんヤンチャをするとか、いたずらをするとかいうタイプではありません。それでいて、いざ勝負となれば精一杯頑張り、地力をふりしぼってライバルに立ち向かっていきました。

乗り役時代のぼくは、競走馬の背中で泣くなどということはありませんでした。でも、スピードシンボリは例外中の例外だったのです。ゴールに入る瞬間に泣かされたことが何度かありました。他人は「なぜ涙が出たの?」と聞きますが、理屈ではありません。涙はその瞬間、何か通ったと感じたとき、感動して出てくるものです。自然とこみ上げる熱いものなのです。

こんなに苦しいのに、どうしてこの激戦に耐えたのだろう、我慢したのだろうとぼくはせつなくなるのです。そのときは人間対馬という関係ではなく、対等なもの同士という感じになってしまうのです。そんなぼくを黙って乗せてくれたスーちゃんは、まさに《静かな男》の典型だったと思います。

そのスピードシンボリと出かけた欧州遠征は、大きなカルチャーショックでした。短期間滞在した豪州や米国とは別世界のように感じたのです。ぼくはぼくなりに豪州や米国で乗って、この程度なら、欧州競馬だって何とかなるぞと思って出かけたのですが、大違いでした、

どこが違うかを一言で言えば、渡欧前のぼくは、レースの際に少々弱い馬に乗っても、うまくごまかせば通用すると考えていました。これが大きな誤解でした。やはり、競馬の神髄は「強い馬」に乗って「勝つ」ことなのだと気づいたのです。向こうの馬は、幼時からカルシウム分の多く含まれた土壌で鍛えられています。食べる物も違います。いわゆる自然環境が大きな問題なのです。

乗り役自体の考え方も、日本とは大きく違っていました。向こうの馬場の芝は深くて粘っこいのです。そうした馬場を走って、乗っている馬の力を温存し、最後に矢のように来るというのが、騎手としてうまい乗り方なのです。つまり、ごまかしが一切通用しないのが、本当の競馬だと教えられました。そのためには強い馬づくりが大前提になります。

欧州から帰国して、騎手としての考え方が変わりました。よく周囲の人々をつかまえて、強い馬は強い勝ち方をしなくてはいけない、レースをごまかして勝ってもダメだよ、と口にするようになりました。*60

有馬記念初制覇

欧州遠征から帰ってきて、本気でスーちゃんを引退させようと考え、ともかく生まれ故郷に帰すことにしました。豊かな自然の中でまず何はともあれ、元気になってほしいというのが、ぼくたちの願いでした。

牧場に戻ってから1ヵ月ほど経ったときでしょうか、和田さんからぼくに電話がかかってきました。

「なんだか、スーちゃん、少し元気になったみたい。このまま引退しないで、もう一ぺん、やってみたい気もする」。

それでは一度、この目で確かめたいと、ぼくは牧場に飛んで行きました。久し振りの対面というので、スーちゃんは人なつっこく、ぼくの所にすり寄ってきました。確かに遠征直後とは様変わりしていました。

「これなら、もう一度、暮れの有馬記念に出られるかも知れない」

と、和田さんと意見が一致、それに照準を合わせて、よりいっそうの体力作りに努めることにしました。

昭和44年12月21日、第14回有馬記念は、晴れ・良馬場の中山競馬場で開催され、ぼくは父省三厩舎の所属馬になっていた6歳のスピードシンボリに騎乗して馬場に出ました。6歳といえば、競走馬としては盛りを過ぎている年齢ですが、スーちゃんは違っていました。パドックの他の馬と比べ、むしろ力強ささえ感じたのです。

出走馬は15頭でしたが、欧州帰りのスピードシンボリは、帰国後の初戦というローテイションがファンから危惧されたのでしょう、人気は6番人気にすぎず、単勝オッズは10.7倍でした。でも、スピードシンボリの主戦騎手であるぼくは、少なくとも凱旋門賞で走った馬が、日本に帰って来て負けるわけにはいかない。それでは格好がつかないと思っていました。

このレースでは、人気のマーチス、ハクエイホウ、ダッシュリューなどが入れ代わり、立ち代わり、先頭を行きました。流れるように移動する馬群の中で、スーちゃんはやや外に開いて9番手につけていました。

第3コーナーを回って直線コースに入ったところで、ダイシンボルガードが先頭に躍り出ましたが、そのときスーちゃんが、スーッと抜けてラストスパートをかけました。外からこんどはアカネテンリュウが追ってきたものの、最後にせり勝って、見事優勝したのです。

東京中日新聞のベテラン競馬記者、石崎欣一さん(故人)は、レース結果をこう書いています。

「スピードシンボリとアカネテンリュウ、馬体を合わせた老雄と新鋭の攻防が続く、13万人は手に汗を握って対決を見守った。

並んでせり合えばキャリアがものをいう。3歳以来、4回もこの有馬記念に挑戦したスピードシンボリは、じりじりとアカネテンリュウを圧倒する。このレースにかけた執念はハナの差になって現れ、栄冠を獲得した」。

また、作家の柴田錬三郎さん(故人)も、こう書かれました(12月22日付『スポーツニッポン』)。

●われに勝利を……35分の1に必死の祈り

走るのは、馬である。その馬が、当日、どう走るか、考えてみれば、これほど、予想のむずかしいものはない。

だからこそ、史上空前の競馬ブームになったのであろうが、それにしても、競馬専門紙と首っぴきで、必死に自分のカンを働かせる瞬間、まことに惜しみなく、人間の弱さが露呈する。私は、専門紙にひとわたり目を通してみたが、正確に予想を的中させたのは、一紙しかなかった。

天皇賞で失敗したマーチスに、まだ期待をかけている予想や、フイニイの実力を高く買った予想などが大半であった。すなわち、マーチスかフイニイをトップにした連勝を予想していた。したがって観衆は、どうしても、この予想にひき込まれることになった。

私は、生まれてはじめて競馬場へやって来たという遠藤周作に遭い、「錬さん、たよりにしてますよ。教えてください」とたのまれて、苦笑した。実は私自身、まったく予想が成っていなかったのである。

私が、こうした観戦記を書くと、いかにも専門的知識があるがごとく、遠藤周作などには受けとられるらしい。

私は、ただ本紙に依頼されて、観戦記を書きに来ただけなのである。

しかし、遠藤周作からたのまれると、先輩として「よし、ひとつ勝たせてやる」とこたえざるを得ないというものであった。

私は、例によって、親しい評論家のA君を呼んで、「穴だけ教えてくれ」と頼んだ。

A君は、ためらわずに「フランスから帰ってきたスピードシンボリが、充分休養をとっていますからね」と、トップを予想した。

私は、遠藤周作に、⑤-⑦という連勝を告げた。

15頭は一斉にスタートした。

馬場内外広場に集まった観衆12万余は、固唾をのんだ。私は、有馬家の人々と、貴賓室から見下していたが、15頭がホームストレッチにさしかかるや、馬場外広場をうめつくした真黒な観衆の中から、無数にとび上がる頭が、その必死な祈りのさまを示していた。

結果は、A君の予想どおり、⑤-⑦であり、私は、遠藤周作に対して、先輩風を吹かせることに成功した。

──成程、こういう時の優越感が、専門家というものをつくるのか。

と、私は知った。*61

もう一年だけ

有馬記念が終わったあとで、スピードシンボリの馬主兼生産者である和田さんは新聞記者会見に臨みました。会見に出席した誰しもが、功なり名とげた名馬スピードシンボリは、勇退するだろうと思っていたようです。

ところが、和田さんの意志は違いました。

「スピードシンボリには、もう一年だけ頑張ってもらう」

と発言したのです。この和田さんの発言の裏には、1つの事実が隠されていました。

実は、スピードシンボリが7歳になる昭和45年秋、わが国主催の国際招待レースが企画されていたのです。和田さんは、その企画に標準を合わせて発言したのです。有馬記念を勝ち、日本産馬のエースとなったスピードシンボリを、国際招待レースに出走させなくてはいけない。外国から招待されて来日する優駿に対しても失礼だ。また、スピードシンボリが欧米で味わった敗戦の悔しさを、ホームグラウンドで払拭できるかも知れない。恐らく、和田さんはこう考えたと思います。

昭和45年1月18日。ぼくはスーちゃんに騎乗して、東京競馬場開催のアメリカジョッキークラブカップに参戦しました。晴れ・良馬場に出走したのは11頭でしたが、60キロを背負ったスピードシンボリは、2番人気ながらレコード勝ちをやってのけました。ここでも、アカネテンリュウ以下を一蹴しています。そして5月には阪神へ行き、31日開催の宝塚記念をレコードで優勝したのです。

しかし、宝塚記念以後のスピードシンボリは不振でした。当然勝てると思っていたライバルたちの後塵を拝したのです。6月の日経賞で3着、9月の毎日王冠で2着、10月のハリウッドターフクラブ賞で7着と負け続けました。

一方、和田さんが待望していた国際招待レースは、立ち消えになったのです。スピードシンボリの引退を1年延ばしてまで待っていた国際招待レースが行われなくなって、和田さんは苦慮しました。残された道は5度目の有馬記念挑戦しかなかったのです。そして、5度目の有馬記念挑戦をすることになるのです。

あっという間に1年が経ってしまいました。こんどこそは「引退競馬」と銘打っていましたので、ぼくとしては有終の美を飾りたい。そのためには、もちろん優勝することだが、ただ勝つだけでなく、格好よく勝ちたいと思いました。いわば「横綱相撲」をとる作戦を立てました。

前年のときはそうも感じませんでしたが、スーちゃんは英国、フランスで走ってきたせいか、走り方が少し変わったように思いました。ちょっと力んでいる感じでした。これをそのまま出して、先に出る作戦よりも、ここは抑えて、横綱相撲のように、最後の直線でゴボウ抜きする方が、この馬の最後を飾るにはふさわしいであろう、と。

7歳のスーちゃんが参戦した第15回有馬記念は、昭和45年12月20日、曇り・良馬場の中山で行われました。出走馬は11頭、1番人気は4歳牡メジロアサマ。スピードシンボリは3番人気(単勝オッズ6.3倍)でした。

引退競馬とは考えていても、その日のぼくは普段どおり、とくに緊張もしていませんでした。スーちゃんの力を信頼し、作戦どおりに走ることだけを考えていました。

大歓声も耳に入りませんでした。きれいなスタートを切ったあと、前半を過ぎたあたりから、各馬とも勝負の気配を見せ始めました。スーちゃんはずっと待機策をとっていましたが、3コーナーを回ったあたりからスピードをあげました。

と、そのときです。前方を見ると、ポッカリ空いているではありませんか。コースの内側の少しぬかるんでいるところを避けて、各馬とも外回りをしたからです。ぼくは思わずムチを入れ、その空いたインコースへ突っ込んで行ったのです。大外を回るのとインを突くのでは、走行距離に大きな差が出ます。スーちゃんは見る見るうちに前へ出て、4コーナーでは先頭の馬と並びかけました。しかし、ぬかるみに脚をとられたのか、スーちゃんのスピードが少し鈍りました。やっぱり失敗だったかと不安が横切りました。

ところが、スーちゃんはそこからがすごかったのです。外から迫ってくるアカネテンリュウに、一時は馬体を併されますが、もって生まれた、あの我慢強さ、ねばり強さを発揮して、ついに首の差で抑え、その引退試合を飾ったのでした。

ぼくとしては、このレースは失敗だったと現在でも思っています。やってはならないことをしたのですから……。しかし、それでも勝ってしまうところに、スピードシンボリのすごさがあるのでしょう。そういう馬に巡り合ったことは、本当に幸せでした。*62

ルドルフとの対比

ルドルフと母父であるスピードシンボリの、似ていたり似ていなかったりという様々な人の記録を集めてみます。

野平師

ルドルフは前述のように、スピードシンボリの血を受け継いではいます。ルドルフの兄弟姉妹は5頭ですが、みな同じかというとそうではない。やはりルドルフだけが、そのすぐれた性質を受け継いでいると思います。

スーちゃんは、どんなに辛くても我慢して頑張ろう、人間のために一生懸命に走ろう──そんな走る姿に、乗っているぼくのほうも辛くなって、ついホロリと涙が出てきましたが、ルドルフはそんなこと少しも感じさせず、どんどん走って行ってしまうのです。*63

ルドルフのように真に強い馬は絶対に、どういう状況下でも勝ってしまいます。それは人間が要求しても、それに応じられるものではないでしょう。

人間でも、陸上や水泳の選手をみると、どんな強い選手でもパーフェクトとは言えません。ところがパーフェクトの馬が出て来たのです。強いて言えば、野球のベーブルースと言えるかもしれません。ベーブルースは「明日、ライトにホームランを打つ」と予言して、そのとおり打ってしまったそうですが、そんな天才なのです。

それに比べると、スーちゃんはパーフェクトではなかったけれど、我慢して頑張ることでは本当に頭が下がるほどでした。負けたと思われたレースでも、その我慢強さのお蔭で勝ってしまったということがよくありました。戦後の食糧難時代、男たちは耐えに耐え、ヤセ我慢をしましたが、それに美学を感じるぼくら世代の人間は、スーちゃんに共感するところがあります。*64

スーちゃんがシンの強さを持ちながら、気立ては優しいのに比べ、ルドルフは「オレは天才だ」とばかり気位の高い馬です。スーちゃんは引っ込み思案で、遠慮がちであるのに対して、ルドルフは反発のしっ放しで、「お前ら、余計なことをするな」という態度です。馬房にいるときも、「ここはオレの場所」という顔をします。*65

岡部騎手

年を追うごとにルドルフは、父パーソロンより、ルナの父つまりルドルフの祖父のスピードシンボリに似てきたと言われる。天皇賞と2年連続で有馬記念を制したスピードシンボリ。騎手は野平祐二氏。海外遠征でも4戦してる。最後のレースになった昭和45年、2度目の有馬記念制覇は7歳になっての敢闘だ。健気でがまんのいい馬だった。素直な気性で、野平騎手のムチに応えて懸命に走った。

ルドルフはこの祖父のひたむきな勝負魂を引き継いでいるようだ。では、ルナの血は彼の潜在能力の中に埋もれてしまったのか。それは違う。ルナの血はルドルフの性格の中に確かに生きている。騎手の展開をつっぱねて自分の判断で走って勝ってみせる。この自己主張はスピードシンボリにはないもの。明らかにルナから引き継いだものだ。ルナの持つ激しい気性、癇の強さは、まわりの人間たちの細心の気遣いを受け、ルドルフの中で見事にプラスに消化されたんだ。*66

岩手シンボリ牧場場長 松島光好 氏

祖父のスピードシンボリの癖だった首をあげて周りを確かめるしぐさは、あの子に受けついでいます。*67

ルドルフ遠征に関してのスケジュールとかアレコレ

この辺の確かな情報がマジで纏まってない気がするんですよね…というわけで信頼できそうな情報源で、ルドルフの遠征予定に関わってそうな物を集めてみようかなと

あとこの話を考える大前提として(以下の3つの項目は全て優駿1985年10月号14~15Pに載っている情報)

- 岡部騎手はアメリカに毎年遠征を行っており、初白星を上げたのがマクアナリー調教師(アメリカ遠征時にルドルフを預託した人)の管理馬であったという事

- マクアナリー調教師は長らく岡部騎手を応援しており、数年にわたり管理馬のオーナーに「岡部騎手を乗せてあげてくれ」と頼んでいた事

- マクアナリー調教師の厩舎には日本人のスタッフが2名(それぞれ日本の調教師のご子息)在籍していたという事

と、マクアナリー厩舎はアメリカの中ではおそらく最もルドルフ陣営(というか岡部騎手)と縁がある厩舎だったのではないか?という推測ができるポイントを抑えておきたいと思います。

ルドルフがJCで勝ったあとの陣営内のそれぞれの海外遠征への意欲

野平さんと岡部騎手、それぞれの立ち場で「ジャパンC制覇はなんとしてでも…」と雪辱を誓って、有無をいわさない強さでそれを現実のものにした。優勝後の2人の笑顔が格別で、とくにいつもはクールな岡部騎手が、何度も何度もガッツポーズをみせていたのは、その嬉しさが、それまでの五冠のどのレースよりも深かったことのなによりの証左だろう。レース後、初めて2人の口から「外国招待馬に歯ごたえが無かった。ルドルフは国内では無敵。もっと強い相手を求めて海外へ…」というアドバルーンがうち上げられた。

さあ、海外遠征だ——という声は、レース後、国内だけにとどまらなかった。外国人記者は口をそろえて「もうこれ以上、日本でレースをする必要がないはずだ。ぜひ世界へ飛び出してほしい。ルドルフはそれが出来る名馬だ。我々はそのときを待っている」と最大級の賛辞を贈った。

シリウスシンボリを預かっているフランスの若手ナンバー・1、ビアンコーヌ調教師は、じかにシリウス以上のルドルフをみて、ますますホレこんだようだ。「ぜひ来年の3月ごろにフランスに送ってほしい。ルドルフならヨーロッパのG1レースで大活躍できる」と熱烈なラブコールを和田オーナーに伝えた。

ヨーロッパの調教師だけではない。ジャパンC観戦と観光を目的に来日していた賞金王ジョンヘンリーのマクアナリー調教師も、ひと目でルドルフのトリコになってしまった。

初対面の和田オーナーにアメリカ西海岸のマクアナリー調教師は熱弁をふるって、ルドルフのアメリカ遠征を勧めた。

「彼は世界のチャンピオンになれる器。ヨーロッパに遠征する前に、ぜひアメリカに来てほしい。ルドルフならアメリカの芝コースに適合すると思いますし。なによりいまのアメリカには芝のチャンピオン・ホースがいないんです。ジョンヘンリーが引退したあとは、芝レースの部門はドングリの背比べといった状態で、かりにルドルフがアメリカで走れば、芝のG1レースを根こそぎ制覇するという可能性もあります。どうせ、ヨーロッパのシーズン開幕はまださきのこと。春シーズンはアメリカで…」

このマクアナリー調教師の勧誘のトドメは、具体的なローテーションを提示しての、ビッグな賞金だ。ジャパンCは世界の高額賞金のトップクラスとして誕生したが、いまや世界のG1レースからみても並、賞金的に20番目から30番目ぐらいのランクといわれている。3月から5月にかけての西海岸には、賞金がジャパンCクラスの芝のG1レースがズラリと並んでおり、そこでルドルフのアメリカでの衝撃的なデビューを——とマクアナリー調教師は説得したのだ。

3月=サンルイレイS(芝2400メートル、サンタアニタ競馬場)

4月=サンファンカピストラノ・インビテーショナルH(芝2800メートル、サンタアニタ競馬場)

5月=ハリウッド・インビテーショナルH(芝2400メートル、ハリウッド競馬場)

というのがマクアナリー調教師が示した3つのG1レースだ。この遠征プランには、アメリカ通の岡部騎手はもちろん大乗り気。この夏、岡部騎手は、尊敬するアメリカナンバー・1のラフィット・ピンカイ騎手を破り、アメリカで初めて白星をあげた。当時「デビュー以来、最高の感激」と日本でのどの勝利よりも嬉しかったと語っていたが、ルドルフとの遠征で、アメリカのG1レースのウイナーと岡部騎手の名は永遠にアメリカ競馬史上に残る。岡部騎手がアメリカに毎年、武者修行に出向くようになってから、すでに14年もたっている。「生涯の目的は、フリージョッキーとして、アメリカでも騎乗依頼がたくさん舞い込む騎手になること」という岡部騎手にとって、ルドルフとのアメリカ挑戦は、そのための絶好の跳躍台といってもいい。

本誌11月号の野平さんとの対談でも、岡部騎手はこう約束している。

「ルドルフは世界のG1レースを股にかけて活躍できる。パーフェクトな名馬。彼が海外に遠征するときは、日本の競馬はすべて捨てて一緒に行きたいですね」

はたしてルドルフは来年、当初の予定どおりヨーロッパ一本にしぼって三月に出発するのか、それとも来春はアメリカに遠征することになるのか。断を下すのは和田オーナーだが、元来が「断然ヨーロッパ競馬志向」の人。しかし、ひところ「アメリカ競馬なんてドッグレースのようなもの。あんなものどこがいい」といっていたような偏見はなくなったらしく、「アメリカ競馬なんて、かりに遠征してもせいぜい2か月程度。さっと行って引きあげてくるもの」と柔軟な姿勢をみせている。

ことによるとアメリカ→ヨーロッパ遠征が実現、岡部騎手のいう「世界のG1レースを股にかけて…」ということになるかもしれない*68

と、1985年末の時点では

岡部騎手…アメリカ遠征には大乗り気

和田オーナー…ヨーロッパ志向だったがアメリカもアリかもね…

ぐらいの感覚だったと推測できます。

そして、この時点では「ヨーロッパ一本の予定」だった事が伺えます、これは1985年春の「シリウスを帯同馬として連れて行くハズの本来の遠征予定」の事を指していると推測していいかと思われます。

また、一方でシリウスを預かっているビアンコーヌ調教師が同じくJC後に

ただ、体力的にはシリウスシンボリの方がヨーロッパの競馬に適合できるのではないかとも考えているのです。*69

という発言をしているため、この辺りもルドルフの遠征の参考になった可能性はあります。

ルドルフを外国に連れて行くということの意義

こちら でインタビュー全文を引用していますが、その中に理由の一つになったのではないかと推測できる箇所があるので参考に置いておきます。

和田:かりにノーザンダンサーを日本に持ってきても、2代、3代目には消滅しちゃう。ところが、アメリカとか英国とかフランスにおれば、サラブレッドの史上にいつまでも残るわけね。イタリアでテシオという人がいてね、ネアルコとかリボーとか、そういう歴史に残る馬をいろいろつくった。なぜ残っているかというと、イタリアだけに置かずに、英国に持って行って勝ち、そしてアメリカの種馬になり、英国の種馬になって、世紀の名馬になっているわけ。行かなければ、イタリアに埋もれていたんだよね。そういうことからいくと、ひょっとして、シンボリルドルフも、天性秀でたものがあるとすれば、サラブレッドの歴史に残る場所に持って行って、テストしてやらなければいけない、という義務があるような気がするの。百年後にも残るサラブレッドとして、その場所を与えてやらにゃいかんかなと。

鈴木:有馬記念に勝つとか、そういうことが、全部ちっちゃなことっていう感じになりますね。

和田:結局そう。日本におれば、数十年たてば、消える運命にある。これがアメリカとかフランスとか、一流先進国に行けば、サラブレッドの史上に、価値のある馬なら残れる。日本では価値があっても残れない。

鈴木:日本の史上にはもちろん残るけれど。

和田:残るというのは、過去の事実として残るんであって、血としてずっとつながるということは、日本ではない。我々、馬をつくっていても、日本の場合は、そこに一つ悩みがあるわけ。

鈴木:そうですか。

和田:それを思うと、持って行ってやらないといけないような気もする。

鈴木:そうですね。

和田:わかってくれる。

鈴木:今後それだけの馬が出るっていう保証がないですからね。

和田:まあ、そう。

鈴木:実現したら、なんてすてきでしょうね。

和田:すてきだと思う?

鈴木:ええ。日本の競馬ファンも、そうして欲しいと思っちゃうんじゃないですか。

和田:まあ、はたして、それだけの素質があるのかはわからんけど。やってみなきゃわからん。あるとすれば、向こうに残してやりたい。

鈴木:でも外国の方がいらして、ルドルフを見て、なんとおっしゃっているんですか。来年はやはりよこすべきだとか。

和田:うん、まあ、アメリカのG1勝てるだろうというけどね、馬は生き物だから、今はよくても、続くもんじゃない。だから、この有馬記念の前後の馬の状態を見て、来年をある程度予測して、よさそうなら持って行く。

鈴木:やっぱり行かせたいというお気持ちですか。

和田:いや、やってみたいというのではなしに……。

鈴木:義務?

和田:そういう感じのほうが強い。*70

当時の内国産種牡馬って需要がアレですからね…アメリカは広いから謎の血統残ってたりしますし、そういう意味でルドルフの血をなんとか後世に残すための手段として遠征で成績を挙げ現地で種牡馬入りを…と考えた可能性はあるかもしれません。

でも、もしインタビュー中で言っていることが本気であったなら、ルドルフが怪我なくレースを終えてよい成績を残せた場合国外で種牡馬になってしまう可能性すらあった事になる訳で、そうなってしまうとテイオーも生まれない可能性もあったわけで…まぁIFを考えるのは無意味なのは分かってますが。

1986年2月16日、シンボリ牧場での壮行会

の写真たち(優駿1986年4月号14~15P)

1986年3月13日、サンルイレイ当日

レース当日の朝

午前10時ちょっとすぎにシンボリルドルフが馬場に出て来た。検疫厩舎に入っているルドルフは他の馬が調教を終えてからでないと出て来れないのだ。ここでは毎朝5時半頃から本馬場で調教が行われている。

岡部幸雄騎手が鞍上でリラックスした表情を見せている。ルドルフの体調は悪くないようだ。いつ見ても惚れ惚れするような馬体がピカピカ輝いている。ゆっくりダクを踏んでクラブハウス・ターン(1コーナー)のほうへ向かう。そしてサンガブリエルの山を背景にした向正面でジョギングになり、フルーツレス・パームツリー(実のならないヤシ)を横に見ながら3、4コーナーをまわり直線に入って来たときは軽いキャンターだった。

野平祐二調教師がなんだか浮かぬ顔をしている。何か不安材料があるのか。野平調教師にだけ見えて、われわれには見えないことが何かあるのだろうか。

22日にラフィット・ピンカイ騎手が乗って芝コースで併せ馬追い切りをしたときには野平調教師の表情も晴れ晴れしていたのに。あの追い切りはこちらの人たちにも印象的だったらしく、ピンカイ騎手自身も一度レースで乗ってみたいと、かなり本気でいっていた。

マカナリー厩舎で手入れを終わり、そこから約100mほど離れた馬房に戻ったルドルフのまわりに、大勢の取材陣が集まる。NHKが和田オーナーにインタビューしている。

ぼくも一番さいごに本番前の心境をおききした。

「やることはやったと思います。これでいいと思いますが、あとは不測の事故さえなければという気持ちです」

おだやかな口調だった。こんなときにも平常心を忘れない、スケールの大きな人だ。*71

「2月16日にはシンボリ牧場での壮行会に参加、アメリカ遠征では現地厩舎に任せ2月22日には晴れ晴れしていた野平師が、3月13日には浮かない表情をしていた」ということは優駿上の記載から読み取れます。

果たして何が野平師の心にあったのか、ルドルフの体調面で周りの人間は気付かない何かがあったのか、それとも他の何かがあったのか、推測は難しいと思われます。

レース(午後5時01分)

ワイヤー(ゴール板)のすぐ手前のラチ外へ行くと、シグ吉川さんがカメラをかまえている。『優駿』にすばらしい写真を発表している日系3世で、折目正しい好青年である。

「フラッグス・アップ」(スタートです)

場内アナの声がスピーカーからきこえると、左前方のなだらかな丘の中腹からレースがはじまった。1周目のホームストレッチを全馬が流れるように駆けて行く。ストロベリーロードが先頭、アルファベイタム、そしてシンボリルドルフが3番手にいる。いいぞルドルフ。向正面で、一瞬失速した感じで馬群の後方にさがる。いつものくせだなと逆に安心したが、3、4コーナーで上がって行きかけてのびがない。ストロベリーロード先頭で直線にはいりダハールがいい足でのびてくる。

6番手にさがったままでルドルフがワイヤーを駆け抜ける。スタンド前に戻ってくるルドルフの左前脚がおかしい。グランドスタンドの喚声がすうっと消えて目前が白くなった。*72

ルドルフ遠征時の「和田共弘氏と野平祐二氏が決別した」という報道について

これについては両者の考え方の違いによるものだと岡部騎手などは推測しています。

一方で、ルドルフが海外遠征に赴く前のシンボリ牧場内での壮行会に野平師が参加している姿が優駿の特集に記載されており、ルドルフが引退してから後年のパーティーで、和田氏と野平師が笑顔で握手をし語り合っている姿を木村氏が目撃したと書いております。

果たして真実がどうだったのか今となっては不明です

ただ言えることは、少なくともこれまでに引用してきた日本ホースマンクラブでの活動、スピードシンボリと共に歩んだ時間を知らずして、騒動の一部だけを見て、知ったかぶって何かを言う事は出来ないと思いますし、私もこの件についての批判は慎みたいです。

この二人の関係について岡部騎手は著書でこう記しています。

世界へ。強いサラブレッドをつくる情熱の延長線上に、英米仏などの世界のG1レースに自分の馬で勝つ野望がある。これは和田氏、野平氏に共通している感情だろう。そして、とうとうそれを可能にする馬が現われた。ルドルフだ。2人ともルドルフが2歳馬の頃から、すでにルドルフの前途に世界を目指していたはずだ。

そんな両氏が、ルドルフの管理調教とレースに関して、歩調をずらしていく。その詳しい事情は知らない。しかし、ボクの目から見た両氏の立場に少し触れておきたい。

外国競馬界には、オーナー兼トレーナーである人はたくさんいる。和田共弘氏のことを"日本のテシオ"と誉めあげる人もいる。世界競馬界でフェデリコ・テシオほどの実績はあげていないものの、和田氏は馬づくりに関するすべての作業を1人で掌握できる日本で唯一の人と定評がある。

その彼は、今の制度のままでは理想の馬づくりはできないと日ごろから言い続けてきた人だ。千葉県大栄町の牧場には、自邸から、かなり離れた集中馬房のほかに自邸から歩いて20秒もかからない場所に2頭だけ入れることのできるデラックスな馬房がある。ルドルフやシリウスなど"目に入れても痛くない馬"をそこに入れ、まことに大事に管理してきた。一瞬たりとも目を離さない、と言っても過言ではないくらいだ。

そんな和田氏だから、レース10日前から馬を厩舎に入れなくてはならないとする現行の競馬界の制度には反対だ。野平厩舎といえどもその不満はある。そこにはシンボリの馬だけでなく、他からの馬も預けられている。和田氏がルドルフに注ぐ関心と同じほどに、野平厩舎がルドルフを完全管理しているわけではない。和田氏にはそれが不満のようだ。稀代の名馬だから、野平氏と厩舎の人々も相応の気遣いをしている。この馬に注ぐ愛情も並たいていのものではない。けれど和田氏の目には、それでも"不足"と映る。

これが、和田氏と野平氏が、共同歩調をとらなくなった理由の一つではないかと多くの人が言うし、ボクもそう見ている。

また、これもボクの推測だが、ルドルフの使い方について、多少の意見のズレがあったかもしれない。誰だって、馬を最高のコンディションで出走させたい。そのために両氏ともどれほど気を配ったか知れない。また、一方で、ルドルフほどの馬なら、たとえ八分、七分のできでも十分戦える自信がある。この馬ならできるという信頼と、やらせたい、最高の競走馬として記録に挑戦させたいという気持ちがある。これもまた両氏に共通のものだろう。

ただし、この2つの気持ちの比重に微妙な違いがあったかもしれない。野平氏にはルドルフを最高のコンディションで戦わせたいという気持ちがより強かったのかもしれない。そして和田氏には「ルドルフなら」という気持ちが強かったのかも。

両氏の確執を"ケンカ"とか"対立"というのはたやすい。けれども、2人のホースマンの、実に長きにわたった"高め合い"と親交の歴史を知らずして、はたして第三者が好き勝手に決めつけていいものかどうか。

少なくともボクはそんな真似をしたくない。そしてルドルフの数々の活躍の舞台に同席していたボクだから、いまや"史上最強馬"と呼ばれるようになったシンボリルドルフに対して、2人が注いできた愛情の深さもわかるつもりだ。*73

また、自著の中では共弘氏と野平師の関係についての報道に対してこう述べています

昭和59年のルドルフは、第4回ジャパンカップでの敗北はあったものの、行くところ不可能なものはなしといった形で破竹の進撃をした。

10戦して9勝。その白星のなかには皐月賞、日本ダービー、菊花賞、のクラシック三冠とグランプリの有馬記念が入っている。この実績は、これまで日本競馬会史に登場したどの3歳馬もやりとげたことのない記録だった。マスコミは、"3歳4冠史上初"と書きたてたのだが、その賞賛には独特の"方向性"があった。