Tier7 ドイツ 重戦車 / 日本語表記: VI号戦車 ティーガーI型

↑ Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E + 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 Ausf. E

初期状態。56口径8,8cm戦車砲を搭載したTiger Iの史実装備。

Tier・性能・外観が異なるが、本ゲームにはTiger 131やHeavy Tank No. VIといった史実装備の兄弟が存在する。

↑ Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E + 8.8 cm Kw.K. 43 L/71 Ausf. E

最終状態。

砲塔は見た目以上に投影面積が小さい。

HDモデルの改良に伴い、キューポラに機銃が追加された。また車体正面下部の予備履帯が砲塔側面へ移動したが、判定はもともとなかったので防御力に変化はない。

↑ Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2 + 7,5 cm Kw.K. 42 L/70

VK 36.01 (H)の改良砲塔と同じであり、7,5cm戦車砲用に開発されたTiger Iの試作砲塔。

史実では近距離での貫通力に優れた7,5cm戦車砲を搭載する為の砲塔であり、本来ならこちらが"改良型砲塔"とも言える。

スペック(v2.0.0)

車体

| 耐久値 | 1,550 |

|---|---|

| 車体装甲厚(mm) | 100/80/80 |

| 最高速度(前/後)(km/h) | 40/12 |

| 重量(初期/最終)(t) | 56.65/57.61 |

| 実用出力重量比(hp/t) | 13.19 |

| 本体価格(Cr) | 1,390,000 |

| 修理費(Cr) | 約10,000 |

| 超信地旋回 | 可 |

| ロール | 万能型重戦車 |

武装

| 名称 | 発射速度(rpm) | 弾種 | 平均貫通力(mm) | 平均攻撃力 | AP弾DPM | 精度(m) | 照準時間(s) | 弾速(m/s) | 総弾数 | 弾薬費(Cr) | 重量(kg) | 俯仰角 |

| 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 Ausf. E | 9.38 | AP APCR HE | 178 212 44 | 240 240 320 | 2,250 | 0.36 | 2.3 | 773 966 773 | 92 | 252 3,200 252 | 2,050 | -8°/+15° |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8.8 cm Kw.K. 43 L/71 Ausf. E | 7.69 | AP APCR HE | 203 237 44 | 280 280 370 | 2,154 | 0.34 | 2.5 | 1,000 1,250 1,000 | 72 | 405 4,400 295 | 2,562 | -7°/+13° |

砲塔

| 名称 | 装甲厚(mm) | 旋回速度(°/s) | 視界範囲(m) | 重量(kg) |

| Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E | 100/80/80 | 18 | 380 | 8,950 |

|---|

エンジン

| 名称 | 馬力(hp) | 引火確率(%) | 重量(kg) |

| Maybach HL 210 TRM P45 (I) | 710 | 20 | 850 |

|---|---|---|---|

| Maybach HL 230 TRM P45 (I) | 760 | 20 | 1,300 |

履帯

| 名称 | 旋回速度(°/s) | 重量(kg) |

| Pz.Kpfw. VI H Ausf. H1 | 27 | 19,000 |

|---|---|---|

| Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E | 29 | 19,000 |

無線機

| 名称 | 通信範囲(m) | 重量(kg) |

| FuG 12 | 710 | 150 |

|---|

乗員

| 1 | Commander | 2 | Gunner | 3 | Driver | 4 | Radio Operator | 5 | Loader |

|---|

拡張パーツ

| Class2 | Class2 | × | Class2 | Class2 | Class2 | ||||||

| × | × | Class2 | Class2 | Medium | |||||||

隠蔽性

| 非発砲 | 発砲時 | |

|---|---|---|

| 静止時 | 6.61% | 1.49% |

| 移動時 | 3.31% | 0.74% |

派生車両

| 派生元 | VK 36.01 (H)(HT/45,050) |

|---|---|

| 派生先 | Tiger II(HT/78,000) |

開発ツリー

| 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 Ausf. E (初期/53,000) | ||||

| Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E (初期/33,220) | ━ | 8.8 cm Kw.K. 43 L/71 Ausf. E 16,500/112,180 | ━ | Tiger II (78,000/2,450,000) |

| FuG 12 (初期/43,200) | ||||

| Maybach HL 210 TRM P45 (初期/35,500) | ━ | Maybach HL 230 TRM P45 (18,800/54,000) | ||

| Pz.Kpfw. VI H Ausf. H1 (初期/15,000) | ━ | Pz.Kpfw. VI H Ausf. E (9,705/21,600) | ||

車両に関する変更履歴

| v0.9.0 | HDモデル化 |

| v0.9.2 | 車輌モデルのビジュアルモデルを改良 |

| v0.9.6 | 車輌のモデルの不具合を修正 |

| v0.9.15 | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56のAP弾の貫通力を132mmから145mmに増加 |

| v0.9.17.1 | 8,8 cm Kw.K. 36 L/56のAPCR弾の貫通力を171mmから194mmに増加 改良砲塔の防盾装甲厚を増加 |

| v0.9.22 | 車輌モデルのビジュアルモデルを改良*1 |

| v1.9.0 | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70の総弾数を110発から130発に変更 10,5 cm Kw.K. L/28の総弾数を60発から70発に変更 派生元車輌からTiger (P)を削除 |

| v1.10.0 | 8,8 cm Kw.K. 43 L/71を8.8 cm Kw.K. 43 L/71 mod.Vltに換装: -装填時間を6.7秒から7.8秒に変更 -照準時間を2.7秒から2.5秒に変更 -砲弾ダメージを240/240/295から280/280/370HPに変更 改良砲塔の防盾装甲厚を増加*2 |

| v1.27.1 | 砲塔「Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E」に搭載できる主砲「8.8 cm Kw.K. 43 L/71 Ausf. E」を追加 砲塔「Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E」に搭載できる主砲「8,8 cm Kw.K. 36 L/56 Ausf. E」を追加 砲塔「Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2」に搭載できる主砲「7,5 cm Kw.K. 42 L/70」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2」に搭載できる主砲「8,8 cm Kw.K. 36 L/56」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2」に搭載できる主砲「10,5 cm Kw.K. L/28」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E」に搭載できる主砲「7,5 cm Kw.K. 42 L/70」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E」に搭載できる主砲「8,8 cm Kw.K. 36 L/56」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E」に搭載できる主砲「8,8 cm Kw.K. 43 L/71 mod.Vlt」を削除 砲塔「Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E」に搭載できる主砲「10,5 cm Kw.K. L/28」を削除 無線機「FuG 5」「FuG 7」をそれぞれ削除(パッチノートに記載なし) |

| v2.0.0 | 詳細 |

解説(v1.29.1以前)

- 概要

Tier7のドイツ重戦車。

ヘンシェル社が開発した有名な重戦車であり、数々の神話的活躍から戦車大国ドイツを象徴する戦車の一つである。

独語読みでは「ティーガー」または「ティーゲル」であり、英語読みはご存知「タイガー」。なお、このゲームにおけるTigerは一般的なイメージと異なり、装甲面ではむしろ弱い部類に属する。本車の装甲が当てにならない理由として以下のものがある。

・史実でTigerと戦った同世代車(T-34-85やM4 Sherman等)が概ねTier4~6に分類されている中、本車はTier7重戦車として扱われている。つまり、マッチングの仕様上、新しい時代の先鋭化された戦車や、設計図上にしか存在しない強力な車両と戦わなければならない事。

・格下車両であっても、史実で使用された物よりも強力な砲や弾薬を使用できる事。

・史実の想定された交戦距離よりもゲーム内の交戦距離が非常に近い事。これらの要因から、結果として漫画や映画で見られる『敵の弾をガンガン弾きつつ、遠距離から一方的に撃破するプレイ』は不可能に近い。

本ゲームでは装甲の厚い車両であっても、ハルダウンや豚飯等のテクニックを駆使しなければそういった運用は不可能だが、そもそも本車両は装甲が薄すぎるので、そういったテクニックを駆使しても相手にしっかりと弱点を狙われると同格以上の攻撃を防げる事は極めて少ない。

特にドイツ重戦車はわかりやすい弱点があるものが多いので、重戦車ルートを進むのならばしっかりと腕を磨こう。

- 火力

- 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 Ausf. E

Tiger Iの史実砲。

貫通力はVK 36.01 (H)から強化されており、APCRであれば212mmの貫通力を得られるため、同格以下に苦戦するということはない。

単発火力は低いが、発射速度はかなり高く、DPMは最終砲を上回る*3。 - 8.8 cm Kw.K. 43 L/71 Ausf. E

最終砲。

初期砲から単発火力が60上昇し、貫通力、精度、弾速も順当に強化されている。ただし照準時間、DPM、仰俯角は微劣化する。

単発火力は依然として低い部類であるものの、DPM、精度、貫通力がバランスよく纏まっている火砲として同格内では唯一無二の存在といえる。

ターン制の撃ち合いはできるだけ避け、弱点狙撃やDPM勝負で差をつけていきたいところだ。高い精度と貫通力によるドイツ戦車らしい遠距離狙撃だけでなく、近距離戦に持ち込まれてもそのDPMと高HPを活かして、いわゆる「タイマン勝負」では格上のTier8重戦車にも十分に打ち勝てる実力がある。

ただし、同格以上を相手にする場合はこちらの砲撃が弾かれることがある一方、装甲の薄さからこちらが敵の砲撃を弾ける可能性は低い。

また、弾薬庫が破損しやすい位置にあり、もし破損すると自慢のDPMが一気に削ぎ落とされるので過信は禁物。

自分と相手のHP差や周囲の敵の布陣をよく見て、確実に倒せるという状況でDPM勝負に持ち込むようにしていこう。

- 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 Ausf. E

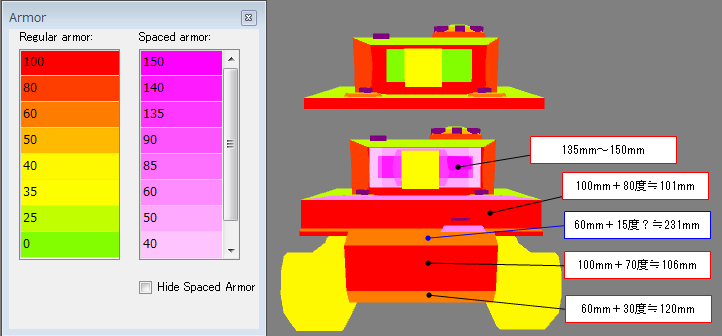

- 装甲

車体の正面装甲はTier7重戦車としては極めて薄く、同Tier帯どころか格下相手でも正面から相手すると簡単に貫通されてしまう。貫通のしやすさと角張った外見から、『豆腐』と揶揄される事も。

垂直に配置された装甲板はほぼカタログ通りの性能しかない。同じく装甲の薄いAMX M4 45と比べると、傾斜を加味した車体正面装甲や正面にエンジン判定がある点は劣るが、側背面にも重戦車として最低限の装甲が施されているのは救いと言える。

ただし、HPだけは1,500とTier7重戦車の中で2位タイ(ともすれば他国のTier8と肩を並べるレベル)を誇り、同格HTの主砲ならば他の多くのHTと比べて1~2発多く耐えられるという強みもある。

また、他のHTと比較すると敵が確実に抜ける点を良く狙わず撃ってくる事が多い為、タイミングを見計らって傾けると意外と弾く事もある。敵の射撃タイミングで側面を確実に弾く角度で見せると良く弾いてくれる。- 砲塔

v1.10.0にて正面装甲が強化され、防楯の全域が210mm以上となった。以前に比べれば格段に硬くなったと言える。

俯角はそれなりに取れるので、ハルダウンで脆い車体を隠すよう心がけよう。

ただしハルダウンをしても弱点が大きく、また同格の課金弾には210mmの防盾を貫通できる砲も少なくないため、T29やBlack Princeほどの安定感は無い。

砲塔側面は80mmでやや前に絞られた形状の為、よそ見は非推奨。

キューポラはやや大きいため狙われやすい。また、天板が25mmしか無く、75mm超のAP・APCRならば3倍ルールによって傾斜に関係なく貫通されてしまう。 - 車体

前述のとおり装甲は薄く、さらに車体側面前方のスポンソン(履帯の上の張り出した部分)に弾薬庫、車体正面下部にトランスミッションが配置されている等、お世辞にも撃たれ強い構造とは呼べないので、遮蔽物や地形を利用して極力弱点を隠す位置取りと、修理キットの携行を忘れずに。

同TierのTiger (P)と違いほぼ箱型なので、昼飯や豚飯の角度をとった場合に極端に装甲の薄い部分を相手に向ける事が少ないのは救い。車体正面は申し訳程度に傾斜しているため、カタログスペックよりも僅かながら硬いが、ほぼ貫通されると思ってよい。下部は21度傾斜しており実質107mm。上部は10度傾斜の実質102mm。機銃口や覗視孔は周囲と同様100mm判定で、極端に薄いわけでは無い。

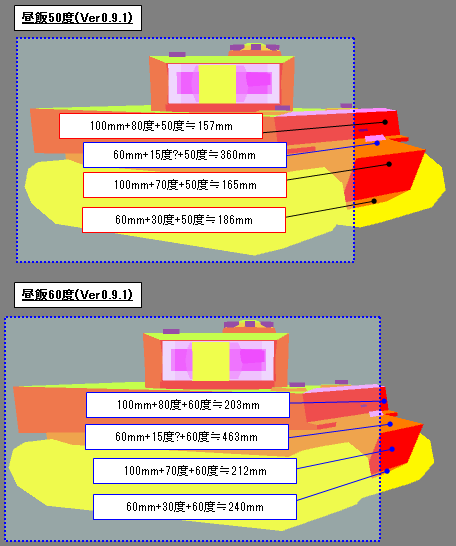

側面は垂直の80mmだが、履帯裏は60mmと薄い。履帯は40mmの装甲判定で、P虎よりも厚くなっている。- 昼飯時

相手に対して30°~45°の昼飯だと正面100mm装甲の厚さは115mm~140mm程度にしかならず、格下の貫通力の低い通常弾程度しか防げない。同格以上の砲にはまず貫通される。

60°でようやく200mmで、同格の通常弾を防げるかどうかといったところ。正面下部のトランスミッションを撃ち抜かれる危険が高いため正面を晒す戦闘は極力避けるべき。

70°で約292mmになり、この角度で家屋など上部も隠せる障害物から顔を出すと(292mm状態の)正面下部のほんの一部だけを見せる事ができるため相手が無駄弾を撃ってくれる可能性がある。この角度なら強制跳弾も狙いやすい。だが角度間違いや頭の出し過ぎ等のミスをすると履帯を撃ち抜かれる可能性が高い為、リスクが大きい。【昼飯時装甲厚】

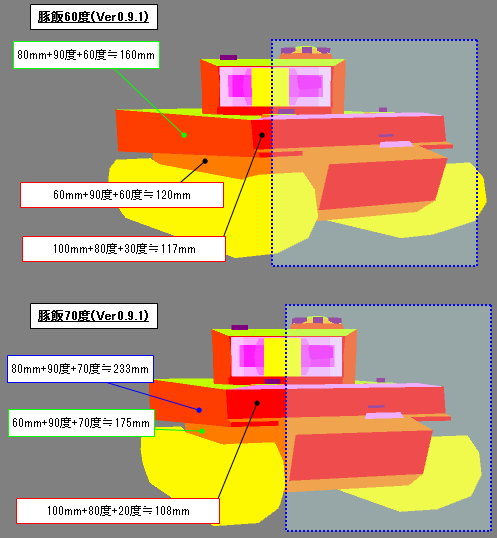

- 豚飯時

豚飯は正面下部を隠しやすいが、側面80mm装甲は60°で160mm、67°で204mm、70°で233mmと角度がかなりシビア。また履帯と車体上部の間の装甲厚が薄い部分を狙われると貫通されやすい。しかし装填中でも敵の視認状態を維持でき、弱点となる車体前面下部を隠すせるうえ、当車両の装甲の薄さから敵の無駄撃ちを誘発させやすくなるという利点も有る。今後の車両でも必須の技術となるため扱えるようにしておこう。

もちろん豚飯とて万能なわけではない。

・HE弾HESH弾の非貫通ダメージは防げず、食らう可能性がある。特に、KV-2や日本重戦車、T49などの大口径榴弾には昼飯も豚飯も分が悪い。貫通されなくても300以上のダメージを受けてしまうことが多い。

・車体側面の弾薬庫部分を自ら撃たせることになるため貫通されると危険。

・射撃の為に後退する場合、後退速度と相手の再装填を考慮しないと履帯ごと打ち抜かれる。

・下がった状態で履帯をやられると正面をさらけ出したまま動けなくなる。

・昼飯より移動距離が長いため味方の移動を阻害する可能性がある。

・上から降り注ぐSPGの砲弾には無意味。

・始めから砲塔正面を狙われていたら意味がない。【豚飯時装甲厚】

- 昼飯時

- 砲塔

- 機動性

最上位エンジン装備で路面状態がよければ、同格重戦車に比べかなり俊敏な機動を行うことが出来る。これは本車の大きな長所の1つである。

一方、前進の瞬発力の割に、後退が非常に遅い。そのため飛び出し撃ちを行うと、遮蔽物の後ろに素早く戻れず、思わぬ反撃を受けかねない。履帯と砲塔旋回の遅さから元々近距離戦を苦手としているが、この欠点がその傾向に拍車をかけている。

また急発進急制動の度に車体が大きく揺れるため照準がぶれ易く、凹凸のある場所や斜面での射撃が安定しない。

- 総論

DPM・精度は同Tierの中でもトップクラスなので、最前線を上位Tier重戦車が構築している場合は、近~中距離から的確に弱点を撃っていけば、格上を抑えて与ダメージトップになる事も難しくない。丁寧に戦い戦闘後半まで高い耐久値を保てば、最後のラッシュ時に大きな助けになる。隠蔽率は低いので射撃後はこまめに陣地転換を。見つかった時のために、隠れられる障害物や逃げ道を確保しておくのが理想。

自分より防御面で有利な車両が居る場合は一番前で撃ちあっている車両の一両後ろ辺りが無難な位置。ただし駆逐のように後方へ位置取りするのは必要な時に前に出るのが間に合わなくなるため、いつでも(HPが減った車両と)最前線を交代できる程度の距離を保つと良い。装甲は頼りにならないが、幸いにもHPそのものは高いので、昼飯豚飯&障害物を使った防御を徹底して薄い装甲を少しでも補い、高いDPMと貫通力を最大限に活かして前線を維持しよう。同格の重戦車を相手にターン制に持ち込まれた場合は、敵の1発に対してこちらは2発撃ちこむように戦うと優位になりやすい。

史実

写真は1943年4月21日に捕獲されたティーガーI で、分析の後イギリス軍需省によって1951年9月25日にボービントン戦車博物館へと正式に寄贈されたアフリカ戦線第501重戦車大隊所属の131号車。左下の砲弾は8.8cm KwK36 L/56のもの。2003年12月、ABROによる大規模な修復作業の末、完全に稼動可能なエンジンを装備しており現在自力で走行できる唯一のティーガーIである。そのため映画Furyでも実際に走行しているシーンなどに使用された。

1935年、30t級突破戦車として開発が始まった新型戦車は、戦局の推移の中でVK 30.01 (H)、VK 30.01 (P)、VK 36.01 (H)、VK 45.01 (P)など様々な試作車が製作され、規模が拡大していったが、最終的に1942年、VK 36.01 (H)を拡大し、VK 45.01 (P)に搭載されていた砲塔を搭載した57tの車両が、VI号戦車E型「ティーガー」として採用された。

ティーガーの武装は高射砲から発展した8.8cm KwK36 L/56であり、当時の連合軍戦車を遠距離から破壊可能である一方、正面装甲は100mmに達し、連合軍戦車は近接射撃でも容易には貫通できないという、まさに圧倒的なものであった。更に足回りには悪路に強いトーションバーと挟み込み式転輪を採用し、セミオートマチックトランスミッションとハンドル型操向装置を採用するなど、当時のドイツの科学力を結集した戦車だった。

しかしそれゆえに、その機構は繊細で、無理をするとすぐに故障し、頻繁な整備が必要な為専門の整備中隊が用意される程だった。また最終的に57tに達した重量は運用を制限するとともにパーツの損耗を早めることになった。なによりその約1300両(現存するのは僅か6両)という生産数は、万単位で生産される敵戦車(T-34/76だけでも34,780輌生産されていた)と対峙するにはあまりに少なかった。

前述の通り、ティーガーはもともと突破戦車として開発されたが、戦局の流れは既にドイツ不利に傾いており、1943年夏のツィタデレ作戦が攻勢作戦としてはほとんど唯一のもので、残りは防衛・救援作戦だった。ティーガーを装備する部隊は突破してきた敵を撃退する「火消部隊」の役割を担っていたが、防衛作戦においては機動力がそれほど必要とされないため、ティーガーの装甲と火力が有効に働く結果となった。

その威風堂々とした佇まいと強力な火力と装甲から、ドイツ陸軍にはティーガー戦車の不敗神話が浸透しており、ティーガー戦車部隊は東西各方面から引っ張りだこで前線に長く滞在していることが多く、ミヒャエル・ヴィットマンやオットー・カリウスなど多くのエースを輩出した。

彼らの累計撃破数は100両を遥かに超える凄まじいもので、連合国軍を文字通り「恐怖のどん底」に落としいれた。

これは、「タイガーショック」とも呼ばれ、ティーガーを恐れる余りノイローゼに陥る兵士まで現れた。故に、生産数は少ないながらも世界で最も有名な戦車に数えられている。

しかし大戦後半になるとIS-2などティーガーに匹敵する性能を持つ戦車が登場したため、ドイツはさらなる怪物戦車であるVI号戦車B型「ティーガー2」を実戦に投入することになる。

ティーガー2の生産開始以降も、ティーガーは前線で戦い続けた。ドイツ軍最後の戦いとなったベルリン攻防戦にも参加し、ブランデンブルク門の前で死闘を繰り広げた末に撃破されたティーガーの写真が残されている。

ティーガーの改良型としていくつかプランがあり、7.5cm KwK42 L/70を装備した砲塔を搭載するプランもあった。これはH2型と呼ばれ、途中からこの型への移行を行う予定で設計が行われたが、結局変更は中止され、従来の8.8cm KwK36 L/56を搭載したタイプが最後まで生産された。

1943年後半には砲塔をそのままに8,8 cm KwK 43 L/71を搭載する改良案が計画され、クルップ社が提供した砲塔を基にヴェクマン社による試作が行われた。しかし完成は遅れ、後継車輌であるティーガーIIに譲る形で廃案となっている。

防御面では曲面装甲を車体前部に「装着」したいわゆる増加装甲プランがあったが、これは諸々の事情でペーパープランで終っている。

更に発展型としてF型が計画されたとの事なのだが、これは一切の記録も図面も今現在発見されておらずどういった内容だったのかは一切謎との事。

【小話】

大日本帝国陸軍がティーガー戦車のライセンス生産を考え、実車も購入したのは大変有名だが

ティーガーはその後契約に基づき10月14日発送、27日にはボルドーに到着、そこで足止めをとなる。

戦局の悪化から日本へ輸送できなかったティーガーは結局ドイツ軍にそのまま貸与という形が取られ

後に第101 SS重戦車大隊へ配備されている。

※(H)=Henschel ヘンシェル社

(P)=Porsche ポルシェ社

参考資料

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BCI

http://combat1.sakura.ne.jp/6GOUE.htm

実車解説動画(英語音声&EUユーザー向け各国語字幕) Part 1

http://youtu.be/_JhKTKsdlB8

写真の131号車稼働動画(Restored WW2 Tiger Tank 131 At Bovington Tank Museum 2013.)

http://youtu.be/YKldF0KIDIQ----

加筆・整理お願いします

情報提供

愚痴や日記など生産性のない話題は外部総合掲示板をご利用ください。

マスター(M)バッジ報告は専用スレができましたのでそちらへお願いします

使用感や装備など、アーカイブ、スペック、解説に表記されています。

コメントの際、当該wikiのモラルを尊重した行動をお願いします。

- 重戦車として、最前線では活躍できないけど、戦線形成能力はある。ただ味方がそれを理解しなくて突っ込んで溶けて行く印象が強いそしてフルボッコ この戦車には不満は無い あるとしたら味方に…かな… -- 2017-04-13 (木) 11:03:46

- ぶっちゃけまともに戦ってる虎をまず殆ど見ない。単騎突撃即蒸発とかHT会場全力拒否からの最後方芋botモードとか論外レベルばっか -- 2017-04-13 (木) 13:35:35

- 味方が悪い、という前にまず使い方を見直してみてはどうだろう。味方が突っ込むということは少し引きすぎなのかもしれない。自分がよくやる戦法は、最前線での誘い受け担当。攻撃しない豚飯等を使って味方のターンを稼ぎ、隙を見て的確にダメージを与える。数で有利だと思ったらラッシュの先陣を切ることも出来るしね。仮にそのラッシュで瀕死になっても、今度は狙撃による火力支援に回ることも可能。色々書いたけど、要はHPの使い方。重戦車である以上、その豊富なHPを味方のために上手く使おう -- 2017-04-13 (木) 22:35:23

- そういや「HPがたくさん残った状態で試合が終わるのは恥ずかしいことだ」と、スパユニが言ってましたね。 -- 2017-04-13 (木) 22:50:30

- HPはリソースだからな。不必要に受ける必要はないがHPを使うことも覚えないとな。必要な時に使うために被弾を抑えるのと、ただ撃たれないところに隠れるのは違うからな -- 2017-04-14 (金) 01:53:43

- スタン食らうと自慢のDPM活かせなくてつらい -- 2017-05-04 (木) 00:13:17

- なんだかアップしてからというもの、恐ろしいほどに弾薬庫が損傷する。保護スキル100%行ってるのにこうなるってことは湿式も視野に入れるべきかな? -- 2017-05-08 (月) 03:07:48

- そこまで違いは感じられないが…。というかその状態なら立ち回り変えた方が良いと思うで。 -- 2017-05-08 (月) 08:44:18

- 虎は側面前部が弾薬庫だから無闇に側面を晒さない様に動けば何の問題もない -- 2017-05-08 (月) 10:27:00

- 説明文が足りなかった、乗ってると妙にティア9戦場に放り込まれるんだが、正面から弾薬庫やられる割合が1試合1回ぐらいだったのが2回が平均になってきた。即修理して即ぶっ壊れる -- 2017-05-08 (月) 16:02:07

- 修理キット再使用可能になったから、何かがこっそり調整されたのか?虎は人気車両だから強くなることは絶対にありえないらしい。強いと虎だらけになってしまうからな。我慢して使うしかねえ。 -- 2017-05-09 (火) 02:29:23

- ありえないらしいってもうすでにあったじゃん -- 2017-05-09 (火) 03:16:52

- まぁ正面から弾薬庫損傷を引く不運が私特有のものかはさておき、体感被害が増えたから拡張パーツの見直しとして湿式入れたらましになるかなと思ってね。湿式使った車両持ってなかったから体験談でもいいから意見がほしい -- 2017-05-09 (火) 13:48:19

- 湿式使ってるが体感的に変わらん -- 2017-05-14 (日) 14:22:53

- 弾薬庫が損傷しづらくなるってよりも弾薬庫大破一撃死になりづらくなるって考えた方がいい -- 2017-05-31 (水) 23:50:20

- 砲精度と良好なDPMの虎君は、戦友スキルと換気扇の組み合わせがいいね。 -- 2017-05-10 (水) 17:51:58

- ティ―ガー1は欠点と利点がはっきりしてるからなんか乗りやすく感じるな。 -- 2017-05-31 (水) 22:20:49

- なんか精度数値通りじゃなくない?絞り切ってからでも暴投しまくりなんだが -- 2020-08-10 (月) 13:20:12

- 単発の低さと装甲の柔らかさが改善されたね。更に改良型モジュールで弾薬庫の脆さも改善。かゆいところに手が届く強化 -- 2020-10-02 (金) 09:27:55

- 虎君のカスタマイズ楽しすぎる。前のアプデから、装甲材とかモジュールとかありえない装備も試してどれも楽しい。 -- 2020-10-20 (火) 17:30:51

- buff後初めて乗ったけどめっちゃ強いね。Tier7HTだとT29の次に強いかも -- 2020-11-19 (木) 11:54:16

- 単発火力も侮れなくなったしキューポラちっちゃいから頭出しだけでも全然やりあえるね。ISとかにターン制の殴り合いで不利取ったりしなくなったのが良いところ -- 2020-11-19 (木) 18:30:43

- 最近考えてるのがTigerをTier6に下げてもいいんじゃないかな、他国のTier7と比較すると6あたりが妥当な気がする -- 2020-11-20 (金) 17:18:00

- それが日虎なりTiger131なりなんでは?史実砲搭載の代わりにtierを一つ引き下げた感じで -- 2020-11-20 (金) 18:32:01

- TigerとTiger2だけ不自然に装甲を盛られた今となってはその言い訳もきつい -- 2020-11-21 (土) 08:55:01

- Tier8はともかくTier7HTは大体の車両が史実通りの装甲と砲なのにTigerだけL71乗っけてんのは確かに無理矢理感あるわな。存在自体が架空な45TP君はさておき。虎と王虎をそれぞれTier6、Tier7にしてエンジン出力と発射速度低下させたE50をTier8に突っ込めばそれっぽくなりそうではある。 -- 2020-11-21 (土) 19:19:42

- 流石にこんなのがTier6にいたらOPすぎる…。大体他の7HTだって比較してもそんな強く無いし、T29が頭一つ抜けてるだけでAMXとか45TPならTigerの方が強いと感じるぞ。 -- 2020-11-21 (土) 09:55:11

- 無理にTier7を維持しなくても課金Tigerと同じ性能でTier6にしようって話じゃないの?KV-2も全く同じ性能なんだし -- 2020-11-21 (土) 12:03:24

- 対虎用のパーシングじゃ王虎の相手は厳しいからって計画されたT29が7にいるのが異常なんだよな -- 2020-11-24 (火) 18:52:50

- それが日虎なりTiger131なりなんでは?史実砲搭載の代わりにtierを一つ引き下げた感じで -- 2020-11-20 (金) 18:32:01

※注意

煽りや誹謗中傷、無関係なコメントに反応しないようにしましょう。