※広告収入を伴うコンテンツへの当サイトの使用は禁止です。

| 幸運児 | 医師 | 弁護士 | 泥棒 | 庭師 |

| マジシャン | 冒険家 | 傭兵 | 空軍 | 機械技師 |

| オフェンス | 心眼 | 祭司 | 調香師 | カウボーイ |

| 踊り子 | 占い師 | 納棺師 | 探鉱者 | 呪術師 |

| 野人 | 曲芸師 | 一等航海士 | バーメイド | ポストマン |

| 墓守 | 「囚人」 | 昆虫学者 | 画家 | バッツマン |

| 玩具職人 | 患者 | 「心理学者」 | 小説家 | 「少女」 |

| 骨董商 | 作曲家 | 記者 | 航空エンジニア | 応援団 |

| 人形師 | 火災調査員 | 「レディ・ファウロ」 | 「騎士」 |

【当ページで使用可能な項目】

- モチーフ考察:キャラクターの元ネタになっている人物・物・宗教・作品の考察

(公式で明言されているものは分かるよう表記すること) - 関係キャラクターのモチーフ考察 :キャラクターに関係する人物もしくは場所の元ネタ

- 歴史背景:キャラクターに関係すると思われる時代背景の豆知識

- その他:上記に当てはまらない考察

※当サイトでは、モチーフとは特定の1人の人物からではなく、いくつかの要素が合わさり1人のキャラクターが出来ていると考えています。

※レイアウト関係で少し弄ることはあるかもしれませんが基本的に内容に対しては殆ど縛りをつけるつもりはないので自由に編集してください(自分以外の人が書き込んだ内容を削除する時は事前確認すること)。

幸運児

| 職業 | 幸運児 | 名前 | 不詳(推理スタント) |

| 外在特質 | 幸運の包み、幸運児、荘園旧友 | ||

| うわさ | 世界はまるで振られ続けるダイスのようで、彼はずっと勝ち続けていた。 しかしダイスが停止した時、何が起こるかは誰も知らない。 | ||

モチーフ考察

中国版Weiboにて「最初は幸運児という名前ではなく、とある歌手をモデルにしたキャラクターだった。しかしスキャンダルが出たため、皆に幸運を齎してくれるよう今の名前になった」とのコメントがある。

この歌手は中国のシンガーソングライターである薛之谦という説がある*1。

(参考1、参考2)

医師

| 職業 | 医師 | 名前 | エミリー・ダイアー (Emily Dyer) |

| 外在特質 | 医薬精通、医術訓練、高飛車(旧称:中産階級)、荘園旧友 | ||

| うわさ | この狂った世界で生き残るには、ただ善行を積むだけでは足りないー すべての患者が適切な処置を受けられるわけもなく、すべての医者に自愛の心があるとも限らない。 | ||

モチーフ考察

【アメリア・ダイアー(Amelia Elizabeth Dyer)/1837-1896】

- 「エンジェルメーカー」と呼ばれた18世紀後半の殺人鬼。少なくとも400人以上の子供を殺めたと言われている。

- 当時のイギリスでは未婚のまま子供を産んだ場合、社会的にも金銭的にも一人で育てていくのが困難なため、報酬を払って子育てを代理してもらうことがあった。

そういう女性たちに向けたビジネスとして、前払いで金を貰い「代理」ではなく「養子」として引き取るという体で新聞広告を出していた。 - ダイアーは引き取った赤子を殺害しており、遺体をテムズ川に捨てて証拠隠滅をしていた。

しかし袋に入った子供の死体が川で発見されたことで事件が発覚し、1896年に逮捕され、絞首刑となった。

事件をきっかけに、このようなことが二度と起こらないよう養子縁組法が改正されることとなった。

医師の偽名「エミリー・ダイアー」はこの人物から来ている可能性がある。

庭師の医師に対する「私の天使」という呼び名と繋がりがあり、医師は産婦人科医だったことからどちらも子供に関わる仕事をしているという共通点がある。

【医療キット/Dead by Daylight】

サバイバーの自己治療が可能となるアイテム。

他人の治療に使用した場合、治療速度が上がる。

第五人格の元ネタであるDBDにおける鎮静剤にあたるアイテム。

鎮静剤とはデザインが異なるが、庭師日記で登場した医師の救急箱(鎮静剤は救急箱の中に入っていた)は、医療キットと似ている。

時代背景

- 【中世の堕胎について】

人間の定義というのは諸説あるが、キリスト教において胎児の時点で「魂」があると考えられていた。

そのため宗教界において中絶は重罪と扱われ、教会と病院が関連付けられることの多い第五人格においてもそういった背景はあると考えられる。

イギリスにおいて中絶が合法化されたのは1968年で、それまでは例え母体を救うためだったとしても禁忌だった。

方法としては薬によるものが一般的で、その中でもDiachylonと呼ばれる鉛丹硬膏を使った鉛中毒で人工的に流産を引き起こす薬がよく使われていた。

また、当時の医療技術的に殺菌が十分でなかったことから中絶のリスクは非常に高かった。

参考ページ

弁護士

| 職業 | 弁護士 | 名前 | フレディ・ライリー (Freddy Riley) |

| 外在特質 | 深謀遠慮、無情な心、荘園旧友(削除済:蠱惑、高飛車) | ||

| うわさ | 例え全てを失ったあの訴訟で打ちのめされても、フレディは疑わなかったーー 法律は「しても良いこと」の許可でなく、「してはならないこと」の規定であると。 しかし今「してはならないこと」など残されているだろうか? | ||

モチーフ考察

【地図/Dead by Daylight】

「トーテム」「発電機」「チェスト」「フック」に近づくと自動で記録するアイテム。

地図の元ネタと思われるDBDのアイテム。

時代背景

- 【イギリスの弁護士について】

日本では弁護士というと主に裁判での仕事のイメージになるが、イギリスでの弁護士職は「法廷弁護士(barrister)」と「実務弁護士(solicitor)」の2つに分かれる。

法廷弁護士は主に法廷に立って弁護活動を行う法律専門職で、実務弁護士は行政機関への提出文書の作成・各種契約書の作成・不動産登記手続等も幅広く行う法律専門職とされている。

第五人格の弁護士は軍需工場の債権をやりとりしていたため、実務弁護士である。

泥棒

| 職業 | 泥棒 | 名前 | クリーチャー・ピアソン (Kreacher Pierson) |

| 外在特質 | 狡猾、機敏、収集癖、ピッキング | ||

| うわさ | 孤児院が協会によって運営されるようなって以来、クリーチャーが贅沢に浸ることはなかった。 彼はもっと多くの子供達を救えるかもしれないと思っていたからだ。 当然、その金は他人のポケットから頂く必要があるのだが。 | ||

モチーフ考察

- イギリスで活躍した孤児院経営者、宗教家、説教家。

- 1805年にプロイセンで生まれる。父に甘やかされて育った結果非行に走るようになり、10歳の時には泥棒をするようになった。

ならず者の模範のようなミュラーを心配した父は将来を心配し、安定した職業につけようとハレ大学の神学部に入れて牧師にしようとした。

大学でも性格はあまり変わらないままのミュラーだったが、ある時友人の誘いで聖書研究の集まりについて行った際に人が変わったように飲酒・賭博・盗みをやめてキリストを信じるようになる。

その結果彼は安定した収入を得るために希望していた牧師ではなく、海外で教えを広める宣教師としての道を希望してイギリスに渡った。 - 1832年にデボンで出会ったヘンリー・クラークと共にブリストルにある2つの礼拝堂の牧師となった。

また、1834には2人で国内外の宣教師を支援する機関、聖書知識協会(SKI)を設立した。

この機関の目標の中に孤児院を建てることも含まれており、1835年にコレラの流行により孤児の数が増大したことをきっかけに、ミュラーは孤児院を開くとことを目的とした公開会議を開いた。 - 孤児救済とは本来金はかかるがリターンは期待ができないもので、資金力がなければ成り立たない事業だった。

資金の後ろ盾が何もないミュラーは福祉的な目的で孤児院を作ろうとしたわけではく、神が裕福で物惜みをしないということ・神に頼ることが無意味でないことを証明するために孤児院を作ろうとしたのである。

そのため、ミュラーは決して特定の個人からの財政支援を求めず、借金もせず、祈りと寄付金と無償の親切のみで孤児院を建てて経営した。 - ミュラーの自伝によれば、ある時朝食のパンがないような日があったが全ての孤児たちはテーブルについており、朝食に感謝し祈りを捧げた後、パン屋が皆を養うのに十分な数の焼きたてのパンを持って孤児院にやってきて、牛乳屋は孤児院の前でカートが壊れたので沢山の新鮮な牛乳を寄付してくれたという。

- ミュラーはは5つの孤児院を建て、方針を変えないまま経営し、宣教師としての活動も続けながら1898年には92際でブリストルで亡くなった。

彼の葬式には沢山の人が集まり、ブリストルの街を停止させた。

彼は孤児院にいた養子たちやブリストルの街の人々にとっての「偉大な信仰の男」というだけでない。

彼の祈りのみで孤児を救うという試みは世界の人々にとって偉業と呼べるものだった。

過去に詐欺や泥棒を働いたことがあり逮捕歴があること、慈善事業をしていること、教会との関わりがあること、孤児院を複数開設したことなどが共通点としてあげられる。

また、ジョージ・ミュラーの友人であったアーサー・タッパン・ピアソン(Arthur Tappan Pierson)は後に彼の伝記を書いており、泥棒のピアソン姓はこの人物から来ている可能性がある。

【懐中電灯/Dead by Daylight】

一定時間キラーの顏に光を当てると目眩ましができる。

第五人格の元ネタであるDBDにおける懐中電灯にあたるアイテム。

関係キャラクターのモチーフ考察

- ロレーヌ・ミレー(Lorraine Miller):ホワイトサンド精神病院の副院長

ジョージ・ミュラーのMüller姓はドイツ語圏の姓であり、英語ではMillerとも読むことからネーミングを彼から取っている可能性がある。

参考ページ

- 19世紀の英文学と少年法

- George's Story - Müllers | Bringing prayer and care together to ...

- George Müller - Wikipedia

- ジョージ・ミュラー - Wikipedia

- New Orphan Houses, Ashley Down, Bristol - Wikipedia

庭師

| 職業 | 庭師 | 名前 | エマ・ウッズ (Emma Woods) |

| 外在特質 | 匠の技、守護、機械熟知(アプデ前)、安心感、荘園旧友 | ||

| うわさ | 彼女の完璧な園芸技術は、ただ愛するカカシ様をお世話するためのものである。 ほら、夢の中の恋人を着飾らせるのに、何の問題もないでしょう? ただ十分な金さえあればいい。 | ||

モチーフ考察

【工具箱/Dead by Daylight】

発電機修理速度を上昇させるアイテム。

一部の工具箱はフックを破壊することができる(一定時間で直る)。

第五人格の元ネタであるDBDにおける工具箱にあたるアイテム。

DBDの工具箱は肉フック(ロケットチェア)だけでなく発電機(暗号機)の修理速度(解読速度)を上げたりハンターの罠を解除したりといったこともでき、第五人格の工具箱は椅子壊しに特化している。

マジシャン

| 職業 | マジシャン | 名前 | セルヴェ・ル・ロイ (Servais Le Roy) |

| 外在特質 | マジック、機敏な腕、真偽不明 | ||

| うわさ | 人体消失マジックを得意とするこのマジシャンは、まだ世間にその名を知られていなかった。 もしかしたら、かつて無数の芸術家を輩出したエウリュディケ荘園で、彼は新しい公演の霊感を得ることができるかもしれない。 | ||

モチーフ考察

【セルヴェ・ル・ロイ(Servais Le Roy)/1865-1953】

- ベルギー出身のマジシャンで、人体消失のマジックの発明者として知られている。

1902年に彼の妻をアシスタントとして発表した「アスターの空中浮遊」が有名。

- アスターの空中浮遊

マジシャンがアシスタントにテーブルやソファに寝転ぶよう指示し、アシスタントの上に布をかぶせる。

布に覆われたアシスタントは布ごと空中に浮かび上がる。

マジシャンが布を引き剥がすとアシスタントは消え、突然別の場所にアシスタントが現れる。

名前・職業・得意マジックが共通していることからほぼモチーフで確定と思われる人物。

関係キャラクターのモチーフ考察

- ジョン・ヘンリー・アンダーソン(John Henry Anderson):マジシャンの師匠

同名のマジシャンがモチーフと思われる。

1830年から興行を始め、1840年にスコットランドからロンドンに移住し、「北の魔術師」という名前を使用してショーを行った。

マジシャンの携帯品にはウサギがあるが、シルクハットからウサギを取り出すマジックを発明した人物が彼である。

冒険家

| 職業 | 冒険家 | 名前 | カート・フランク (Kurt Frank) |

| 外在特質 | 探検の空想、探検、好奇心、実力蓄積 | ||

| うわさ | 彼は帆船でイギリス海峡を横断し、熱気球に乗って森林を飛び越え、たくさんの奇妙な国々を訪れた… カート・フランクの生活は、旅行記と同じくらい素晴らしい! | ||

モチーフ考察

なし

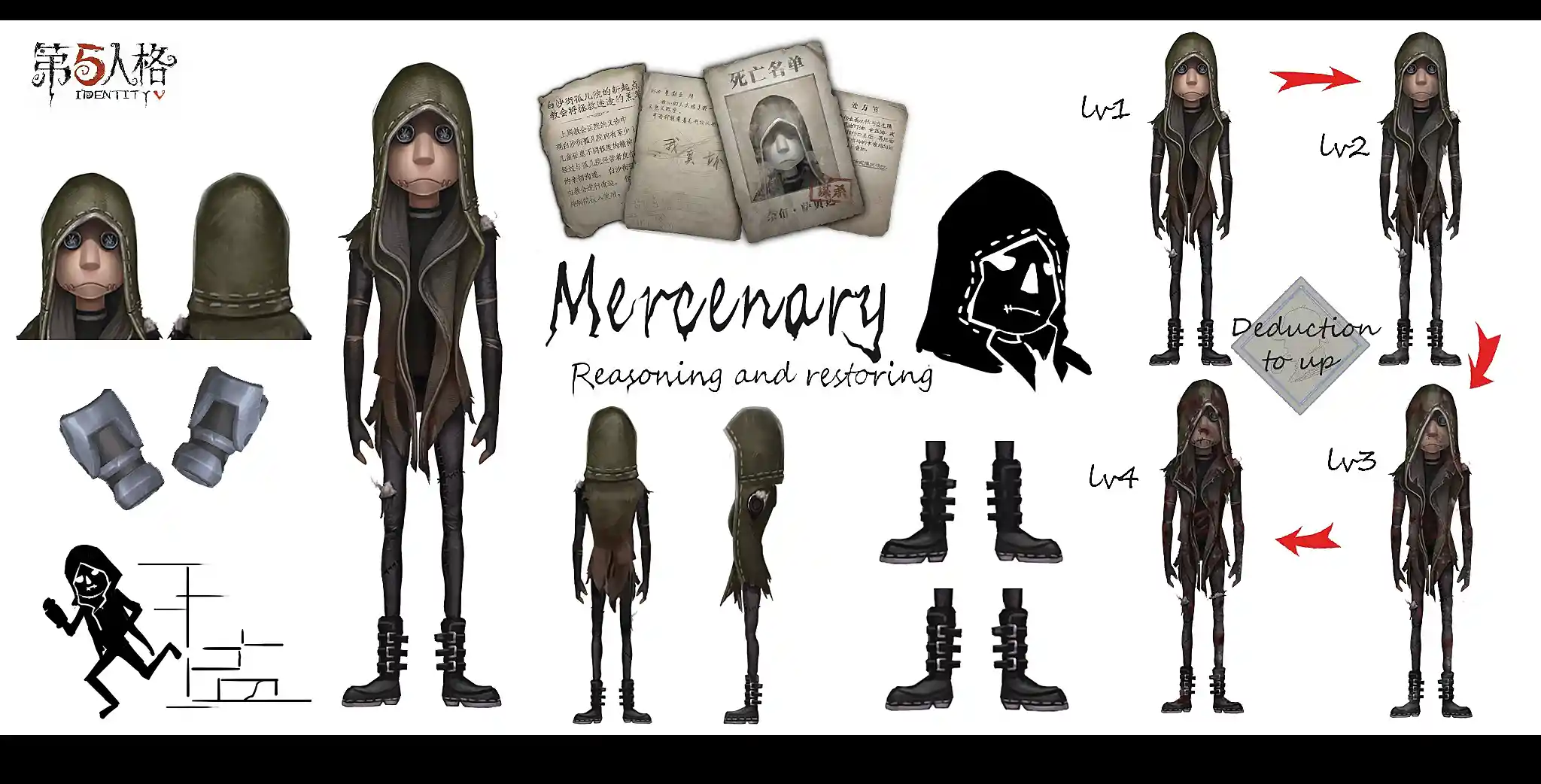

傭兵

| 職業 | 傭兵 | 名前 | ナワーブ・サベダー (Naib Subedar) |

| 外在特質 | ダッシュ、長期訓練、頑健、戦争後遺症 | ||

| うわさ | 退役した一傭兵として、ナワーブ・サベダーは銃弾の降り注ぐ生活に慣れていた。 この危険なゲームは、彼を戦場と同じような体験をさせてくれるかもしれない。 | ||

歴史背景

- 【グルカ兵】

ネパールの山岳民族(グルカ族という民族は存在せず、この戦闘集団を構成する複数の民族をグルカと呼ぶ)で構成される戦闘集団、もしくはグルカ出身の傭兵のことを指す。

グルカという呼び名はGauraksha(ゴルカ)の英語訛りであり、イギリスがそう呼んでいたことからきている。展開

- 山岳民族特有の小柄な体格(150cm前後)で白兵戦に優れ、特に傾斜地での戦いでは白人兵がグルカ兵に歯が立たなかったという。

性格は非常に勇敢なことで知られ、「If a man says he is not afraid of dying,he is either lying or he is a Gurkha.(死を恐れない男がいるなら、その男は嘘をついているかグルカ兵かのどちらかだ)」という言葉が残っているほど。

- グルカ兵は1814年に起こったグルカ戦争で東インド社(イギリス)とグルカ王朝(後のネパール)の和平交渉中にグルカの雇用を要求する項目があったことから始まる。

彼らの有用性に目をつけた英国軍は戦時中からゴルカ軍脱落者を雇い入れており、1816年にイギリスの勝利で停戦条約が結ばれた際は5000人のグルカ族が英国軍に入隊した。

- 1857年にインドで起こった独立戦争「セポイの乱」において投入された14000人のグルカ兵は鎮圧に多大な貢献をし、これをきっかけにイギリスはネパールとグルカに関する協定を新たに結び、ネパールはイギリスに兵を輸出することでイギリスからの植民地支配を逃れた。

セポイの乱後の東インド会社事実上の解散、さらに1874年に東インド会社が正式解散後も現代に至るまで、多くのグルカ兵がイギリスやイギリス連邦諸国にて従軍している。

- 山岳民族特有の小柄な体格(150cm前後)で白兵戦に優れ、特に傾斜地での戦いでは白人兵がグルカ兵に歯が立たなかったという。

- 【東インド社】

アジア貿易を目的としたイギリスの商社だが、実質的には植民地主義国家のイギリスによる統治機構。

その他

- 【傭兵の名前の由来】

- ヒンドゥー語などで「副」「代行者」などを意味する「Naib(ナワーブ)」と英領インド陸軍時代に使われていた階級で、現代でいう大尉の階級である「Subedar(サベダー)」を合わせた名前である説。

- 1960年代以降にインドで使われている階級で、英領インド陸軍時代ではJemadar(中尉)と呼ばれていた「Naib subedar(ナワーブサベダー)」である説。

参考ページ

- グルカ兵の真実 ネパールの安全保障の要石たち | GQ Japan

- グルカ兵|世界最強兵士の伝説的な強さや歴史と知られていない ...

- グルカ兵 - Wikipedia

- Junior commissioned officer - Wikipedia

空軍

| 職業 | 空軍 | 名前 | マーサ・べハムフィール (Martha Behamfil) |

| 外在特質 | 精確打撃、頑強、仲間思い、長期訓練 | ||

| うわさ | 地上で着陸誘導を行う日々にうんざりし、マーサは自分の飛行機を操縦してみたくなった。 もしこのゲームに勝利したら、彼女の願いは叶うのだろうか? | ||

モチーフ考察

【マルト・リシャール(Marthe Richard)/1889-1982】

- 旧姓ベタンフェルド(Betenfeld)。フランスのスパイであり政治家。

- ロレーヌ地方のナンシーの貧しい一家で双子として生まれるが、生後間もなく姉妹は死亡。

女工および娼婦として働いていたが、貧しい生活やその中でも女性として搾取される生活に不満を持ち、感化院(現代で言う児童養護施設)に入れられたことがきっかけでパリへと出奔。そこで出会った実業家のアンリ・リシャール(Henry Richer)と結婚する。

アンリとの結婚後に夫の援助により女性パイロットとなるが、第一次世界大戦により夫が戦死。

これをきっかけにマドリードにあったドイツの秘密情報本部にスパイとして潜入・活動し、第一次世界大戦後にはこの活動が評価されレギオン・ドヌールを受勲した。 - 第二次世界大戦においてもレジスタンスとして活動。

戦後は政治家となり、公娼制度の撤廃を目的とした「マルト・リシャール法」の制定に尽力した。

なおスパイ時代の彼女は数回映画化されている。

【マーサ・リッシャー(马尔塔·里舍)/1895-不詳】

- 旧姓ベタンフィルド(贝坦菲尔德)。フランス騎兵隊長の娘として生まれ、フランスのスパイとして「雲雀」というコードネームを持ち、ドイツでは「C-32」と呼ばれていた。

幼い頃から剣を持ち馬に乗ったり射撃をするなど類稀なスポーツの才能を発揮していた。

大人になってからは飛行に夢中になり、いつか青空を自由に飛びたいと願ったマーサにヘンリー・リッシャーという裕福な実業家が応えた。 - 1912年に彼女はフランスで2番目のパイロットとなった。

2年後に二人は結婚したが、新婚早々第一次政界大戦が勃発し、ヘンリーは徴兵に応じて前線へと向かった。

一方でマーサは対スパイ部門の指導者のラドゥ大尉に誘われる。

マーサは愛するスポーツ人生に別れを告げることを躊躇ったが、夫のヘンリーが戦死したという報せに悲しみに暮れ、夫の仇を打つ決心をし、ラドゥ大尉の誘いに乗ることに決めた。

【上記2人の経歴の差異について】

百度百科の「马尔塔·里舍」と自伝を書いた「マルト・リシャール(Marthe Richard)」は別物である可能性がある。

「马尔塔·里舍」は1895年にフランス騎兵隊長の娘として生まれたとされているが、「マルト・リシャール」は当記事の通り1889年に生まれ、軍人の家系ではない。

しかし、「尔塔·里舍」の旧姓と「マルト・リシャール」の旧姓は同じであり、2人もヘンリーという恋人がいたことから別人とは思えない。

この差異はマルト・リシャールの伝説が中国に伝わった際に信ぴょう性のない噂や誤った情報が混ざったことが原因の可能性がある。

つまりは马尔塔·里舍とはマルト・リシャールを元ネタにした人物ということである。

名前・旧姓*2・夫の名前が酷似している。

空軍の複数の身分を持っているというストーリーは、彼女がマルト・リシャールのようにスパイのような職業にあるためではないかという説がある。

マーサの持つ名前の1つである「マルガリータ・ハリ」については踊り子参照。こちらもスパイ疑惑で殺された経歴がある女性。

【マーサ・コストン(Martha Coston)/1826-1904】

- コストン・フレアと呼ばれる信号システム(信号弾)を発明したことで有名な女性実業家。

- アメリカで生まれ、15~6歳の頃に21歳のベンジャミン・フランクリン・コストンと駆け落ちする。

ベンジャミンは有望な発明家であり、ワシントンにある米国海軍の科学研究所の所長となった。

彼は海軍造船所で信号用のロケットや色分けされた夜間用の信号などを開発したが、これらの開発に関する仕事への支払いを巡るトラブルにより海軍を辞め、自分の会社を立ち上げて社長となった。

しかし、造船所と会社の両方で使っていた科学煙が彼の健康を損なわせたことで1848年に亡くなってしまう。 - ベンジャミンの死後、妻のマーサと2人の子供が残されマーサは精神的にも財政的にも苦しい状態になった。

そんなマーサが夫の書類の整理をしている時、夫の未完成な信号システムに関するメモを見つけた。

完成には10年もの時間がかかったが、彼女は夫の研究に基づいて伝達システムの開発に取り組んだ。 - 1859年には特許を取得し、彼女の完成させたシステムは南北戦争中にアメリカ海軍に広く使用された。

彼女の手持ちアイテムである「信号銃」はマーサつながりでこの人物から来ているという説がある。

【ナジェージダ・ドゥーロワ(Nadezhda Andreyevna Durova)/1789(1790)-1866】

ロシア初の女性将校でキエフの軽騎兵の地方貴族に生まれるが、男児を期待していた母には失望され、軽騎兵たちに育てられる。

その後男と偽り軍隊に入り軽騎兵として名を馳せたが、編物や家事・結婚など当時の一般的な女性であることを薦めてくる母とはそりがあわなかった。

モチーフ候補。母の性格や境遇がマーサと似ている。

歴史背景

- 空軍の年齢(20歳)と飲酒(ドーフリン酒)年齢に関する時代考証

関係キャラクターのモチーフ考察

- ヘンリー(Henry):空軍の婚約者

マルト・リシャールの最初の夫である「アンヌ・リシャール(Henry Richer)」がモチーフと思われる。

パイロットではないが、恋人であるマーサのパイロットの夢を援助するという立場は同じ。

参考ページ

- マルト・リシャール著 後藤桂子訳「私は女スパイだった マルト・リシャール自伝 」(1980)

- Marthe Richard - Wikipedia

- 马尔塔·里舍_百度百科

- ロシア初の女性将校ナジェージダ・ドゥーロワ死す

機械技師

| 職業 | 機械技師 | 名前 | トレイシー・レズニック (Tracy Reznik) |

| 外在特質 | 機械操縦、虚弱、機械マスター、臆病 | ||

| うわさ | 招待状には巨額の賞金が約束されていたが、トレイシーの興味を引いたのは、 むしろ荘園に隠された秘密の装置だった。 機械技師に金は必要だが、より必要なのはインスピレーションだ! | ||

モチーフ考察

なし

オフェンス

| 職業 | オフェンス | 名前 | ウィリアム・エリス (William Ellis) |

| 外在特質 | ラグビー、運動天賦、機械音痴、強い抵抗 | ||

| うわさ | ラグビーが注目を集める中、この新しいスポーツの創始者を自認するウィリアム・エリスのことは忘れられつつある。 エウリュディケ荘園の主人は、そんな彼に救いの手を差し伸べてくれるかもしれない。 | ||

モチーフ考察

【ウィリアム・ウェッブ・エリス(William Webb Ellis)/1806-1872】

- ラグビーの発明者として扱われている人物。

「1823年、イングランドの有名なパブリックスクールのラグビー校でフットボールの試合中、ウィリアムがボールを抱えたままゴール目指して走り出した」という証言があり、これがラグビーの起源とされている。ラグビーの起源であるボールを持って走った行為の第1号がエリス少年なのかは諸説あるが、起源たる発明者の対象として名前が分かっている人物はウィリアム・ウェッブ・エリスただ一人である。

- 1806年、イングランドにて将校の父の次男として生まれ、1812年に父がアルブエラの戦いで戦死した後、ウィリアムの母はウィリアムと兄トマスに無償で高い教育を施せるラグビー校に通わせるためウォリックシャー州ラグビーに移り住む。

ラグビー校を卒業した後、1826年にオックスフォード大学に入学してクリケット選手となる。

大学卒業後は牧師となり、65歳で亡くなった。

- ウィリアムは優秀なクリケット選手であったとされているが、フットボールにおいては不正をしがちであったと言われている。

前述のラグビーの起源となったとされる出来事もその一環であった。

ほぼモチーフで確定と思われる人物。

大きな相違点として、史実のウィリアムは裕福な家庭であるが第五人格のウィリアムは労働階級という点が挙げられる。

歴史背景

- 階級とラグビーの話

後記の論文ではエリス少年が在学した1800-1850年におけるパブリックスクール名門8校の出身階級について述べているが、中産階級以下は3.7%しかいなく、未詳の25%を除けば分かっているだけでも70%が上流階級出身だった。

この中でも中産階級が多かったのは通学制のセントポールぐらいで、寄宿制のラグビー校では1820-1830年において未詳のものを除き中産階級出身は3%で下層階級出身は0%だった。

同じ寄宿制のイートンやハローにおいては中産階級ですら0%である。

このことから寄宿制の名門校には中産階級ですら通うのは困難なので、彼の出身階級である下層階級ではかなり難しい。

このあたりの差異は彼の過去に関係しているのだろうか?

参考ページ

心眼

| 職業 | 心眼 | 名前 | ヘレナ・アダムス (Helena Adams) |

| 外在特質 | 反響定位、心眼、虚弱 | ||

| うわさ | ヘレナは病に視力を奪われたが、聴覚によって外界の様子を感知することができる。 彼女はこのゲームで杖を固く握りしめ、勝利を手にする方法を考えている。 | ||

モチーフ考察

【ヘレン・アダムス・ケラー(Helen Adams Keller)/1880-1968】

- アメリカの社会福祉活動家。

視覚と聴覚が使えないながらも障がい者の教育・福祉の発展に尽くした女性。

- 1歳の時に高熱に伴う髄膜炎に掛かってしまい、一命は取り留めるものの聴力と視力を失い話すことができなくなってしまった。

そのため親からしつけが受けられず非常にわがままに育つが、7歳の時に出会った家庭教師のアン・サリヴァンにより指文字や言葉などを習い、コミュニケーションをとることができるようになった。

その後ヘレンの努力と才能により20歳にはラドクリフ・カレッジに入学し、卒業後は目が見えない人に向けた記事を書いたり、自身の体験をもとにした本を出版したりと様々な活躍をして勲章を幾つか贈られた。

- 福祉活動だけでなく政治活動も行なっており、婦人参政権への賛成・人種差別や死刑制度などに反対しており、これらの活動からFBIの要調査人物に挙げられていた。

目・口・耳全てが使えなかったが口に関してはある程度克服し、抑揚はないものの話すことができたという。

名前、身体に障がいがあること、家庭教師の名前が共通していることからモチーフで確定と思われる人物。

心眼との相違点としては、杖を使っていないこと・聴力にも障害を抱えていたこと・父が大工ではないことが挙げられる。

関係キャラクターのモチーフ考察

- サリバン(Sullivan):心眼の家庭教師を務める女性

ヘレン・ケラーの家庭教師である「アン・サリヴァン(Anne Sullivan)」がモチーフと思われる。

目、耳、声の三重の身体障害のために躾や教育を満足に受けることができなかったヘレンと指文字などの工夫でコミュニケーションを取り、障害を克服させた。

参考ページ

祭司

| 職業 | 祭司 | 名前 | フィオナ・ジルマン (Fiona Gilman) |

| 外来特質 | 扉の鍵、虚弱、唯心、神の保護 | ||

| うわさ | フィオナ・ジルマンは神秘主義者だ。 彼女は神秘学と地理学に興味を抱いており、クトゥルフ神話に出てくる時空の支配者ヨグ=ソトースの忠実な信者と自称している。 自分がこの荘園にやってきたのは神の導きによるものだと主張するが、彼女の言葉を信じる者はいない。 | ||

モチーフ考察

【ヨグ=ソトース(Yog-Sothoth)/クトゥルフ神話】

- ラヴクラフトの小説「銀の鍵」「銀の鍵を越えて」*3に登場する架空の神性。

無定形の怪物とされ、時空間の底の底、混沌の只中で永遠に泡立ち続けており触覚があるが、その装いは太陽のように強烈な光を放つ玉虫色の集積物であるという。

- 外なる神の住まう外宇宙への門こそがヨグ=ソトースであり、宇宙の秘密そのものだという。

時空連続体の外側すべてに隣接するがどこにも行けない場所に追いやられており、ヨグ=ソトースを目指す者はウムル・アト=タウィルに案内を受けながら第一の門から窮極の門への手順を踏む必要がある。

ヨグ=ソトースの化身はウムル・アト=タウィルといい、ヴェールをまとう人間の姿をしており、「銀の鍵」を持つ者を窮極の門へと案内する。

祭司の信仰する神の元ネタ。扉の鍵は銀の鍵がモチーフの可能性がある。

【シャーロット・パーキンス・ギルマン(Charlotte Perkins Gilman)/1860-1935】

- アメリカの著名な小説家、社会活動家の女性。

- 幼少期に父が妻と子供を置いて引っ越し、子供時代の多くは貧困に費やされた。

シャーロットの学校教育は不安定であり、7つの異なる学校に通っていたが合計わずか4年(15歳)で終わったという。

母は子供を愛していなかったが、自身の体験から子供達に強い友情やフィクション小説を読むことを禁じた。

彼女は孤立した貧しい孤独の子供時代を過ごしたが、自身の将来に備えるため公共図書館を頻繁に訪れ古代文明を独自に研究した。

シャーロットの父の文学への愛情は彼女に影響を与え、数年後に彼はシャーロットに対して推薦本のリストを渡したという。

彼女の好きな主題は「自然哲学」であり、特に後に物理学として知られるようになるものだった。

- 1878年、18歳のシャーロットは父親の金銭的援助を受けてロードアイランド大学に入学し、その後名刺デザイナーとして活動した。

彼女は家庭教師も務め、生徒に芸術的創造性を広げるように勧めた。

1884年に芸術家のチャールズ・ウォルター・ステットソンと結婚し翌年に第一子を出産するが、産後うつ病の深刻な症状に苦しんだ。

しかし当時この症状は病気として認識されておらず、「ヒステリック」として扱われていたため彼女の主張は却下された。

この際の出来事は後に半自伝「黄色の壁紙」として書き残され、多くの賛否を得た。

モチーフ候補。名字が同じギルマンであり、父と母が別居していることと母がフィクションを嫌っていることなど祭司の子供時代と幾つか共通点がある。

【ヘレナ・P・ブラヴァッキー(Helena Petrovna Blavatsky)/1831-1891】

- 占星術や魔術といった神秘を解明することを目的とした神智学協会の設立者の1人。

ドイツ系貴族の軍人の父とロシアの名門出身で女権主義者の小説家の母の間に生まれる。

母は若くして亡くなり父は軍務で落ち着かず、幼少期の実質的な家は母方の祖母の家だった。

- 18歳の時にアルメニアのエレヴァン市で副知事を務めるブラヴァッキー氏と結婚するが、折り合いが悪く、ヘレナは婚家から家出して消息を絶ってしまう。

家出後の24年間のヘレナの足取りは謎に包まれているが、神秘思想に関する知識を深めていたのだと考えられている。

- 自伝によれば世界を旅して秘境を学び、エジプト、ジャワ、日本まで訪問しインドのラダックからチベットから入国しようとしたという(チベット辺りの記述は矛盾があるため正確でないとされている)。

アメリカで出会った新たなパートナー、オルコット大佐と共に神智学協会を設立し、著書などのヒットを経て知名度を上げていった。

著書後はインドの神秘に興味を持ち、協会の本部と共にインドへと移転した。

モチーフ候補。ヴィクトリア朝時代のイギリスに滞在していたこと、オカルトに傾倒していること、祭司の背景推理に登場するインドと日本どちらにも訪問していることから祭司にこのモチーフが含まれる・もしくは祭司はブラヴァッキーの関係者なのではないかという説がある。

参考ページ

- H・Pラヴクラフト著、大瀧啓裕訳「ラヴクラフト全集5」

- H・Pラヴクラフト著、大瀧啓裕訳「ラヴクラフト全集6」

- ヨグ=ソトース ー Wikipedia

- Charlotte Perkins Gilman - Wikipedia

調香師

| 職業 | 調香師 | 名前 | ウィラ・ナイエル (Vera Nair) |

| 外在特質 | 忘却の香、記憶喪失、敏感 | ||

| うわさ | 闇市で手に入れた神秘的な香水のレシピにインスピレーションを得て、独特の「忘却の香水」を調合した。 しかし香水はまだ不完全なため、彼女はそのレシピの由来を追って荘園に来た。 | ||

モチーフ考察

【映画「パフューム ある人殺しの物語」】

- 舞台は18世紀のフランス。

パリの悪臭漂う魚市場で生まれ、間もなく劣悪な孤児院へ引き取られたジャン=バティスト・グルヌイユは、生まれながらに人並み外れた嗅覚の持ち主であった。

皮鞣し職人に売られた彼は、ある日仕事の為に連れていかれた街で、素晴らしい芳香の持ち主の女性と出会う。

その体臭に惹かれたジャンは彼女を追いかけるが、悲鳴を上げられ口を塞いだ際に勢い余って殺害してしまう。

- 彼女の香りが忘れられないジャンは「香りを保存する方法」を求め、パリの調香師のもとを訪れる。

彼の目の前で当時流行していた香水「愛と精霊」、そしてそれを超える香水を見事に作り上げ、彼の元へ引き取られることとなった。

香水の作り方を教わる中で調香師から香水の街グラースと、その街で学ぶことができるという香りを保存する冷浸法を知る。

冷浸法を学ぶためにグラースに向かったジャンはその道中、自分には体臭が存在しないことに気づいた。

香りの都グラースで冷侵法を学んだ彼は、人間の香りを収拾するために次々と街の女性を殺害していく。

グラースの街をパニックに落とし込んだがやがて逮捕され、彼には死刑宣告が下された。

- 処刑の日、群衆の前に正装で現れたジャンは自らが完成させた香水を振りまいた。

すると、香りを嗅いだ群衆が恍惚に包まれていく。

死刑執行人は「彼は潔白である」とひざまずき、ジャンに娘を殺された父親ですら、彼を自分の息子であると錯覚するほどの有様である。

完成された香水の香りに包まれた人々は愛に満ち足りた心地となり、自らの服を脱ぎ捨ててまぐわっていく。

そしてその情景を前にしたジャンは、自分自身は誰からも愛されず、そして誰も愛することが出来ないことを理解する。 絶望した彼は自らが生まれた魚市場に戻り、完成させた香水を自ら被る。

ジャンの芳香を嗅いだ人々は、彼を天使だと思い込み次々と縋りついていく。

彼に縋る人々はジャンに口づけをし、肌を舐め、遂には食らいつく。

そして彼の肉体は失われ、最後に残ったのは彼の衣服だけであった。

モチーフ候補としてよく挙げられる映画。香水にまつわる映画であること、舞台が同じグラースであること、人間の脂肪を香水に使っていることなどが共通点としてあげられる。

ただし主人公の過去やストーリーは調香師と異なるところが多く、公式から元ネタだと明言されているわけではない。

調香師と当映画の主人公が使用した脂肪を香水に使う技法は「アンフルラージュ法」と呼ばれ、現在では芳香成分が油脂に吸収されやすいという性質を利用して花などから香料を抽出する方法である。

調香師の本名であるクロエ(Chloe)の名前の由来として考えられるのはパリ出身の香水メーカーであるクロエ(Chloé)。

カウボーイ

| 職業 | カウボーイ | 名前 | カヴィン・アユソ (Kevin Ayuso) |

| 外在特質 | 投げ縄、馬上英雄、自由奔放、庇護欲 | ||

| うわさ | アメリカ大陸から来た冒険家のカウボーイ。 彼はかつて神秘的なインディアン部族と共に生活し、驚くべき投げ縄の技術を習得した | ||

モチーフ考察

【映画「ダンス・ウィズ・ウルブズ(Dances with Wolves)」】

- 1963年、テネシー州は南北戦争の渦中にあり、北軍側の中尉であった主人公ジョン・ダンバーはその際に右足に重傷を負う。

ダンバーは治療を拒んで最前線に単騎で突っ込み南軍の気を逸らし、その隙をついた北軍側は勝利を収めた。

囮としての功績を称えられ一躍英雄となり、勤務地の選択権を与えられた彼は「失われる前にフロンティア(開拓地)」を見ておきたいと言い、サウスダコタ州のセッジウィック砦への赴任を選択する。

見渡す限りの荒野と厳しい自然の中で自給自足の生活を始めるのだった。

- 開拓と食事、愛馬シスコと時々現れる狼「トゥー・ソックス(2つの靴下)」と戯れる生活が続く中、スー族インディアンが愛馬を盗みにきたところに出くわして銃で威嚇し追い払った。

その出来事をきっかけにインディアンとの接触を考えたダンバーは軍服に身を包み星条旗を掲げてインディアの集落へ向かうが、道中で大怪我を負って倒れている女性と遭遇した。

インディアンの服装を身に纏った彼女の目はよく見ると青く(白人の血を引いているという意味)、助けようとするが彼女は必死に抵抗した。

しかし怪我が悪化し意識を失ってしまったため、ダンバーがスー族の集落へと彼女を送り届けた。

当初、集落の者たちは白人への先入観からダンバーへ不信感を持っていたが、彼の人柄を見込んだ酋長の計らいで数日後に何人かのインディアンを連れてダンバーの野営地に訪問する。

以前にダンバーの愛馬を盗みにきたインディアンの男「風にたなびく髪」と集落の中心人物である「蹴る鳥」を始めとして、ダンバーとインディアンたちの友好は深まっていった。

また、ダンバーが助けた女性「拳を握って立つ女」は幼い頃にスー族と敵対するポーニー族に家族を殺され逃げ延びたところをスー族に拾われ育てられた過去があり、幼い頃に身につけていた英語はたどたどしくはなっていたが、養父の「蹴る鳥」とダンバーの助けにより意思疎通を計れるようになった。

- 紆余曲折を経て、ダンバーはトゥーソックスと遊んでいるところを見られたことをきっかけに「狼と踊る男」というインディアンの名を名付けられ、「拳を握って立つ女」とは結婚して住居を得ることになった。

しかし、ダンバーが砦に戻るとそこには米軍の騎兵隊が大挙しており、インディアンの服装を見に纏っていたダンバーは狙撃されて捕虜になってしまう。

騎兵隊出身であるということを明かしたダンバーに対し騎兵隊は反逆者として処刑を宣告する。

なかなか帰って来ないダンバーの身を案じたスー族の戦士たちがダンバーを捜索すると、彼を護送する馬車を発見。

奇襲攻撃を仕掛け、ダンバーの命は救われた。

- インディアンの大量虐殺を目論む合衆国軍は目前まで迫っていた。

これ以上仲間たちに迷惑をかけるわけにはいかないと感じたダンバーは、別れを惜しむスー族に背を向けながら愛する妻を伴って雪山の奥深くへと分け入っていった。

モチーフ候補。スー族との関わりがあるという点や、インディアンと「文明」の衝突というテーマ、監督の名前が「ケビン」でチェロキー族の血を引くことからカウボーイとの関連性が考えられる。

カウボーイの手紙(1年目)の「部族の勇士は野牛と共に暴れ、荒狼と共に舞い、大鷹と共に高みを競う」という文章の中にある「荒狼と共に舞い」というのはこの映画の中で主人公がスー族と親交を持った際に名付けられた「狼と踊る男」からきているという説がある。

また、「皮を剥がされた野牛」というのも映画内に登場する。

時代背景

- 【カウボーイ】

カウボーイの仕事の内容は時代によって異なる。

初期のカウボーイは牛泥棒を意味する単語であった。展開

かつてテキサスなどのアメリカ南部には野生化した牛が多数生息していた。(なおこの牛は元々スペイン人が持ち込んだもので、米墨戦争後アメリカに併合されたこれらの地域で放棄されていたものである)

南北戦争終結前後のカウボーイは、これらの牛を食料として、ゴールドラッシュで人口の急増した鉱山周辺や、人口多い東部までへの鉄道駅のあるカンザスまでの数千キロを、道中草で肥育させつつ牛を誘導する(キャトル・ドライブ)仕事となった。(西部劇のカウボーイはこの時代のものであることが多い)

12人前後のカウボーイが馬に乗り幌馬車でキャラバンを組んでいたとはいえ、過酷な道中で命を落とすものも多かったこの頃のカウボーイは、サバイバル技術を含めた高い能力を求められており、逆に実力さえあれば白人に限らず黒人やネイティブ・アメリカンでもこの仕事に就くことができた。

やがて鉄道網が広がり、更に東部でも牛の飼育が可能であることがわかると1890年ごろからこのようなキャトル・ドライブは米国では行われなくなる。代わりに牧場労働者がカウボーイと呼ばれるようになった。

- 【スー族】

アメリカ北部中西部に先住する複数のインディアン部族の総称。展開

- 1862年のミネソタ大騒動や1876年のリトルビッグホーンの戦い、1890年のウーンデット・ニーの戦い或いは虐殺などで幾度となく白人と対立した部族として知られる。

かつては米やコーンなどの作物を栽培する農耕部族であったがヨーロッパ人の流入に伴って17世紀から18世紀にかけて平原部へと追いやられる中で狩猟民族へと変化し、更に19世紀末には居留地への定住を強制され狩猟文化も失うこととなる。

- 信仰面においては飢餓に苦しむスー族を救った女神「白いバッファローの乙女」や蜘蛛の神にしてトリックスター「イクトミ」などの伝承を持つ。

踊りや儀式などを多く行う部族として知られ、精霊への祈りを込めた踊りを日常的に行う。

- 1862年のミネソタ大騒動や1876年のリトルビッグホーンの戦い、1890年のウーンデット・ニーの戦い或いは虐殺などで幾度となく白人と対立した部族として知られる。

- 【チェロキー族】

かつて北米大陸の東部から南東部にかけたミシシッピ川の流域に住んでいたインディアンの部族。展開

- 1776年から1794年にかけて行われたチカマウガ戦争でスペインやイギリスなどの支援の下アメリカ政府と戦った後に休戦協定を結び、プランテーション農業や文字など白人社会の文化を受け入れ、合衆国の裁判所から「国家内の従属国家」として認められた。

- 1829年にジョージア州で金鉱が発見されゴールドラッシュが起きたことがきっかけで多くの白人が流入し、チェロキー族を含むこの地域に居住していた多くのインディアンは、遠く離れた西部のインディアン準州(現在のオクラホマ州)へ徒歩による移住を米国政府から武力により強制された。

- 多くの犠牲者を出した強制移住は「涙の道」と呼ばれ、特に1838年にチェロキー族に対して行われたものは移動途中に全体の3割以上が死亡することとなった。

チェロキー族が進んだジョージア州からインディアン準州までは1900kmもの距離があったという。

カウボーイが二回目に出会ったインディアンがチェロキー族ということから、別れることになった原因の背景にこの涙の道が関係する可能性がある。

参考ページ

- ダンス・ウィズ・ウルブズ - Wikipedia

- 映画「ダンス・ウィズ・ウルブズ」

- 涙の道-Wikipedia

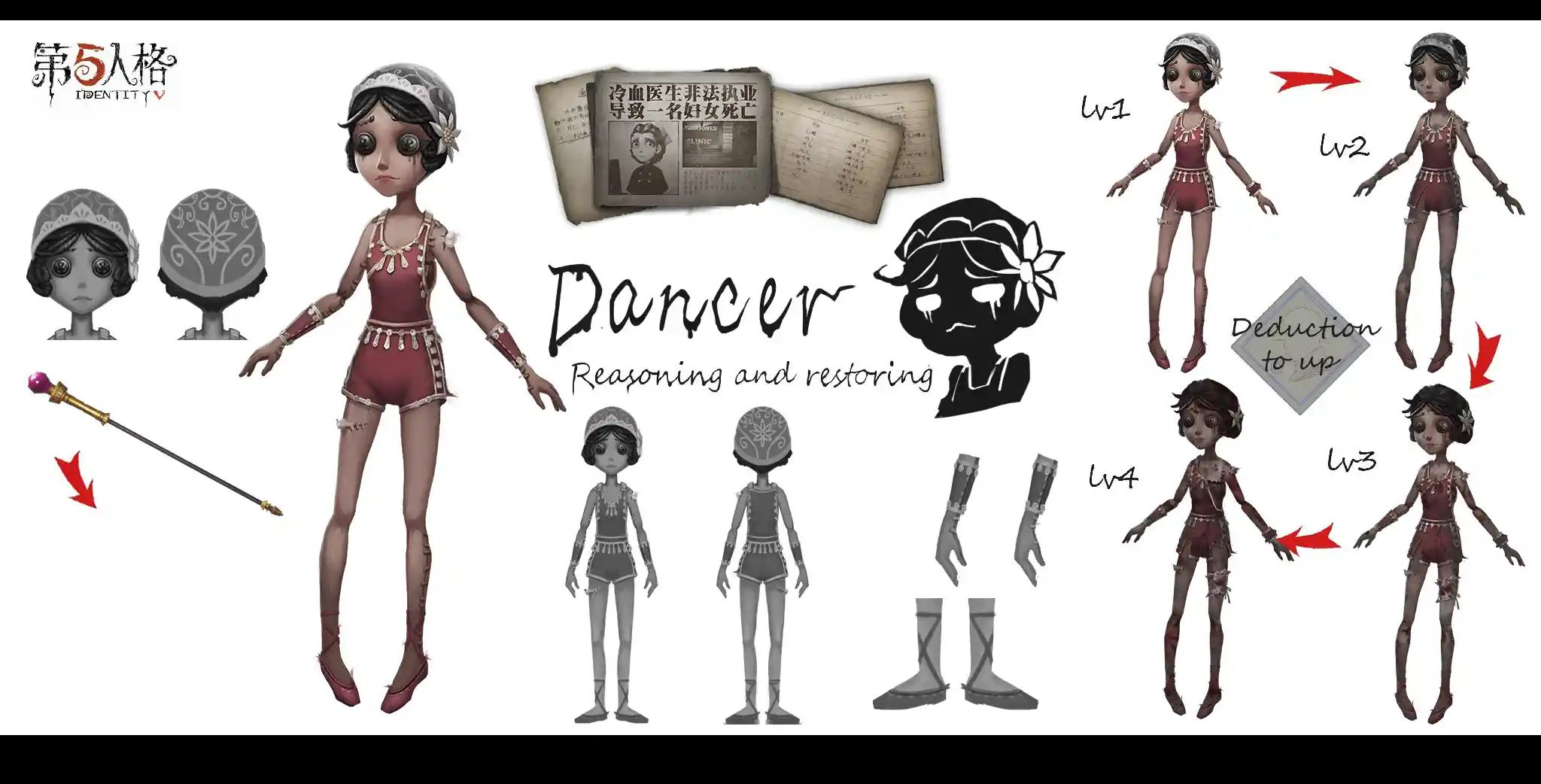

踊り子

| 職業 | 踊り子 | 名前 | マルガレータ・ツェレ (Margaretha Zelle) |

| 外在特質 | 二重奏、舞者、曲芸(削除済:恐れ) | ||

| うわさ | 感情的なもつれから夫と離婚して以来、経済的に安定したことがなかった。 マルガレータは、「自由」には別の一面があることを理解した。 億万長者になれるチャンスを、彼女は当然逃したりはしなかった。 | ||

モチーフ考察

【ナタリア(Natalia)/映画「気狂いピエロの決闘」より】

- 「気狂いピエロの決闘」のヒロインで曲芸師(リボンアクロバット)。

主人公ハビエルはサーカス団に入団した際にナタリアに一目惚れするが既にセルジオという恋人がいた。

しかしセルジオは一番の稼ぎ頭であることを笠に着てやりたい放題をし、ナタリアに対しても暴力を振るっていた。

ハビエルは怪我をしたナタリアを心配し、ナタリアはハビエルに興味を持って彼を外出に誘い二人の距離は少しずつ縮まっていく。

- そんな時間は長く続かず、セルヒオにデート中の姿が発見されたことをきっかけに二人の男は正気を失くした凄惨な争いを始める。

ハビエルに襲撃され顔に大怪我を負ったセルヒオも、父の仇に酷い扱いを受けたことで精神の均衡を崩し自らの顔を道化師としようとしたハビエルも、かつての面影を残さない醜い容貌へ変わり果ててしまう。

完全に正気を失った二人の間で板挟みになったナタリアは一度はセルヒオに味方するが、やがて職業にしがみつき自分のことを慮らないセルヒオに愛想を尽かしてしまう。

独立後、ナタリーは曲芸師から酒場の踊り子に転職した。

- 最後にはセルヒオとハビエルの血みどろの決闘の中でハビエルに惹かれるが、逃げ込んだ塔からリボンアクロバットの要領で降りようと腰に布を巻き付けた状態でセルヒオの襲撃を受ける。

ナタリアは自分の腰に巻き付いた布をセルヒオの脚に絡み付かせて自ら飛び降りることで彼を塔から落とそうとするが、落下の勢いを殺し切れずに宙吊り状態になった際に腰の骨が砕け、亡くなってしまう。

踊り子の職業とは違うが、道化師のストーリーが同映画と酷似していることから「ナタリー」の身分の元ネタと思われる人物。

サーカス所属時は調教師であったと思われる踊り子が「高いところから落ちた際に移動速度が上昇する」という曲芸の能力を持つのは、作中のナタリアがリボンアクロバットを行う曲芸師であったこと、更に死因が落下死であることから取られている可能性がある。

【マルガレータ・ヘールトロイダ・ツェレ(Margaretha Geertruida Zelle)/1876-1917】

マタ・ハリの芸名で1905年頃にフランスのパリを中心として活躍したオランダ人の人気の踊り子。

裕福な家庭の四人兄弟の長女として生まれ不自由ない生活を送るが、ある時父の事業の失敗により一家は離散してしまう。

19歳の時にオランダ軍の将校と結婚するが、夫の女癖の悪さや暴力から夫婦仲はすぐに悪化してしまった。

その後息子の死亡をきっかけに離婚をし、マルガレータはフランスでダンサーとしての活動を始める。

エキゾチックな容姿を活かし、「インドネシア・ジャワ島からやって来た王女」ないしは「インド寺院の踊り巫女」という触れ込みでダンサーとしてデビューし人気のダンサーとなる。

また、ダンサーとしての活動とは別に高級娼婦としての活動もしており、やがて国際的な陰謀の道具となっていった。

1917年、彼女はフランスにおいて二重スパイとして起訴され死刑となった。

「マルガレータ・ツェレ」の身分の元ネタと思われる人物。

ストーリーの表記が時々「夫との感情的なもつれにより離婚」となっているのは、おそらくマタハリの経歴を反映したため。

関係キャラクターのモチーフ考察

- セルゲイ(Sergi):踊り子の元恋人

映画「気狂いピエロの決闘」に登場するピエロのセルヒオ(Sergio)でほぼ間違いないと思われる。

主人公ハビエルが入団したサーカスの稼ぎ頭であるおどけピエロ。展開

- 「人殺しにならないため」にピエロをしており、ミスをして子供に怪我をさせそうになったハビエルに対して本気で怒るなど仕事に対しては真摯。

しかし一方で、稼ぎ頭であることをいいことに団員に対して横暴な振る舞いをしていた。

- 同じサーカスの曲芸師のナタリアと恋人関係にあったが酒癖が悪く、悪酔いをして彼女に暴力を振るっては愛の告白をするというドメスティック・バイオレンスの典型のような状態にあった。--ナタリアの浮気が発覚し、ナタリアとデートをしていたハビエルに殴りかかった後にその報復を受けて顔に大怪我を負うもなんとか命拾いをするが、子供が見た途端に逃げ出すような醜い顔になってしまい、ピエロの職業を続けられなくなってしまう。

それでもピエロを諦めきれないセルヒオはナタリアと共にサーカスを抜けて個人巡業を続ける。

当然上手くいくはずもなく、ナタリアには愛想を尽かされた。

- 最後にはピエロの職業も投げ捨てナタリアへの執着心だけで行動するが、彼女の死によってハビエルとともに泣き崩れる。

- 「人殺しにならないため」にピエロをしており、ミスをして子供に怪我をさせそうになったハビエルに対して本気で怒るなど仕事に対しては真摯。

参考ページ

- 映画「気狂いピエロの決闘」

- 名前の由来、その他の情報

占い師

| 職業 | 占い師 | 名前 | イライ・クラーク (Eli Clark) |

| 外在特質 | 使い鳥、予言、天眼、心労 | ||

| うわさ | イライ・クラークは天眼を持つ占い師だが、この不思議な能力は彼の従える使い鳥と密接に関連しているのは明らかだ。 | ||

モチーフ考察

なし

関係キャラクターのモチーフ考察

- ゲキウ・ヴァンダーゴー(Gertrude Vandergaw):占い師の婚約者

英語版での名前は「槍」を意味するガートルート。

占い師の手紙に登場するケルト神話の英雄スェウの伝承では、スェウの弱点が「片足を川の上に作った浴槽、片足を牡山羊にかけた状態で、日曜だけ作業をして1年かけて鍛えた槍で刺されると致命傷を負う」とあり、これに由来する名であるという説がある。

時代背景

- 【ドルイド】

ドルイドとは古代ケルト土着のスピリチュアル信仰のこと。展開

- 教義が文字に表せないという性質のために、教説の内容は輪廻転生の概念が含まれていたことと、聖樹崇拝(主にオークとヤドリギ)があったことなど断片的にしか残されていない。

ドルイドは当時のケルト人社会における知識層で、祭司のような役職である一方、法を作ったり国王を選出するなどの政治的な役割も果たしており強大な影響力を持っていた。

- 占いや治療から始まり政治や歴史の記録まで業務が幅広く、後にドルイド・ウァテス・バードの三つに分かれた(ただしこの3つは業務が一部重なり合っているため関係には諸説ある)。

ドルイドとはガリアの知識層の中でも最高位を占める階層で、主に予言や政治を司る。

ウァテスは占い師や予言者といった表現もされ、自然科学や天文学を司り、予言も行う。

人身御供の儀式の際に生贄に直接手を下すのはウァテスだったという説がある。

バードは吟遊詩人ともいい、宗教の教義や伝承・歴史などの様々な出来事を詩にして後世へ語り継ぐ役職。

- ドルイドになることで様々な特権を得ることができたようだが、ドルイドになるためには20数年にも及ぶ修行をしなければならず、教義が全て暗唱できるまで覚えなくてはならなかったそう。

11月1日はケルト暦で一年の始まりで、ドルイドの収穫祭サウィンが行われる占い師の誕生日である10月31日はサウィンの前夜祭となる。

これはのちのハロウィンの原型とも言われ、死者の魂が現世に帰ってくる日だともされた。

- 古代ローマのガリア占領の際のキリスト教伝来(ローマ化)により迫害を受けてその数は大きく減ったが、ドルイドが率先してキリスト改宗を進め「ケルト系キリスト教」としてドルイドとキリストの共存を図った地域もある。

- 教義が文字に表せないという性質のために、教説の内容は輪廻転生の概念が含まれていたことと、聖樹崇拝(主にオークとヤドリギ)があったことなど断片的にしか残されていない。

- 【ゲッシュ】

ケルト神話のアルスター伝説等で登場する「~の時は決して~してはならない」という制約のこと。

この制約を課すことで神の祝福を得られるが、一度破れば禍が降りかかるとされた。

占い師の背景推理でゲキウが言ったウェールズの英雄の話は母から与えられた三つの呪い(ゲッシュ)を乗り越えていくという内容の物語である。

- 【出身地】

占い師の出身地に関しては「イングランド南西部の小さな町」という表現の後に「ケルト文明と密接に関連した場所で…」とぼかした表現がある。

ケルト文明が占い師の出身地にかかっているのか、出身地とは別にケルト文明が関連した場所で何があったのかは判別できない。

もし前者であれば民間伝承の多いケルトの地として有名なコーンウォールが候補として考えられる。

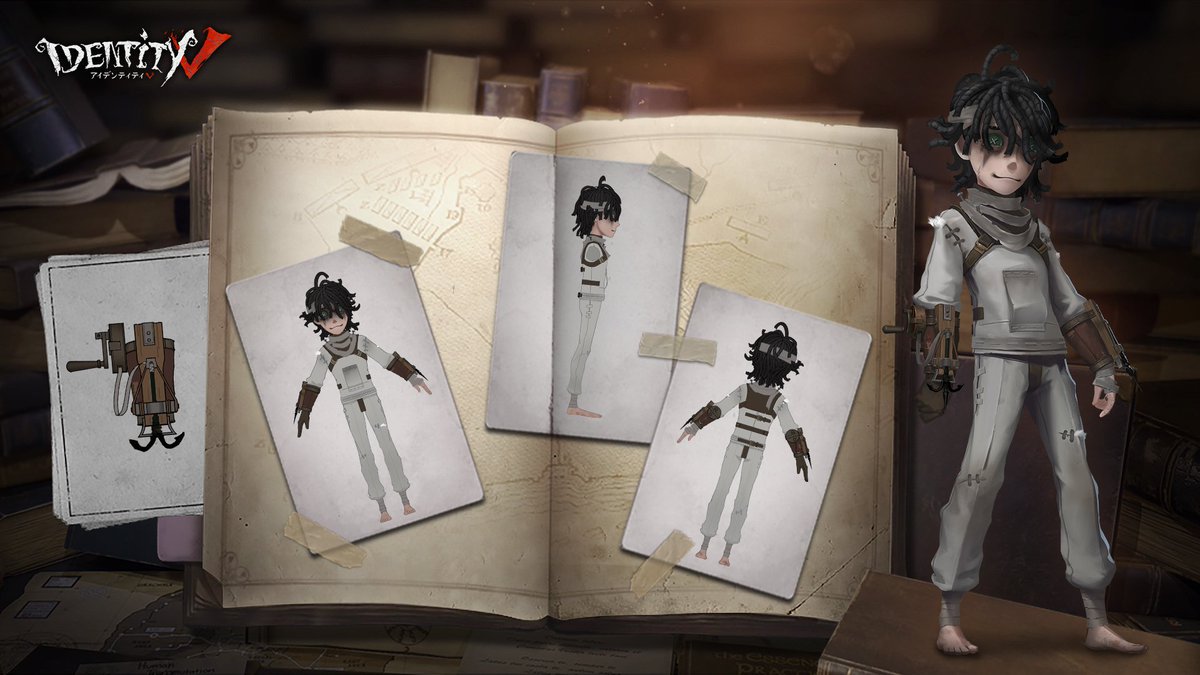

納棺師

| 職業 | 納棺師 | 名前 | イソップ・カール (Aesop Carl) |

| 外在特質 | 納棺、化粧術、生死超越、社交恐怖 | ||

| うわさ | 人生という旅の終点に然程の差はない。 しかしイソップ・カールは多くの者が理想としている送り人だろう。 彼は一歩一歩の過程を厳密に守り、終点へ辿り着いた旅の客に最大の尊敬を抱いている。 | ||

※画家は第五设计师の入賞作品なため、モチーフを考えるなら公式発表版の追加設定部分になります。

原案者から元ネタがあると明言されない限り、原案からの変更がない部分に関しては考察は一切しません。

モチーフ考察

【エリオット・ディーコン及びジャック/映画「アフターライフ」より】

- 小学校教師のアンナは恋人のポールとのデート中に喧嘩をし、嵐の中を車で飛び出したことで交通事故に遭ってしまう。

目を覚ますと彼女は、葬儀場のエンバーミング・テーブルの上にいた。

彼女の処理をしていた葬儀屋エリオット・ディーコンは、助けを求めるアンナに対し「自分は死者と話す能力を持つ人間であり、あなたは交通事故で死亡している」と告げる。

抵抗するアンナに対してエリオットは「筋肉を弛緩させて死後硬直を防ぐ」臭化水和物なる薬品を注射し、彼女は再び意識を失う。

- アンナの教え子の1人の少年ジャックは学校で飼育しているヒヨコが怯えて動けない様子を見て「このヒヨコは死んでいる」とアンナに言い出すなど独特の感性を持つ子供であった。

彼は葬儀に対して強い執着を持ち、地元の葬儀屋であるエリオットの元を度々訪れては葬儀の様子を見ていた。

家族からネグレクトを受けているらしいジャックのことをエリオットは気に入り、彼に「教えを授ける」として生きたヒヨコを箱に入れて埋めることを勧め、ジャックは喜んでそれに応えた。

- ポールはアンナの家族から、彼女が交通事故に遭い死亡したことを告げられた。

嵐の中で飛び出させたことを悔いた彼は恋人の死を信じられず、彼女の遺体を確認したいと葬儀の日まで管理している葬儀屋のエリオットの元を訪ねる。

ちょうどその時、薬品の効果が切れてたアンナは目を覚まし、脱出を試みている最中であった。

エリオットはポールがアンナの婚約者であり正式な家族でないことを理由に遺体との面会を拒絶する。

ポールは葬儀屋のガレージにあった事故で大きく損傷したアンナの車を見ると、彼女の生存は絶望的だと考えて帰ってしまう。

- アンナは葬儀場の電話からポールに対して電話をかけるが、絶望の底に沈むポールはそれもいたずら電話だと考えて電話を切る。

葬儀場を度々訪れていたジャックはポールに対し「葬儀場で赤いドレスを着たアンナ先生が立ってこちらを見ていた」ことを教えるが、ポールはアンナが赤いドレスを持っているなど聞いたことがない。

彼に馬鹿にされたと感じたポールはジャックを罵倒した。

- 全てを諦め、自らが死んでいることを受け入れたアンナは葬儀の最終準備中、もう一度自分の顔を見せて欲しいとエリオットにせがむ。

エリオットが鏡をアンナの顔に近づけると、彼女の吐く息で鏡の表面が曇った。

自分が呼吸していることに気づいたアンナはやはり自分は生きており、エリオットは人間を生き埋めにする狂人であると確信するが、抵抗虚しく再び臭化水和物が注射されて彼女の葬儀と埋葬は執り行われてしまう。

- 葬儀の後。ポールはアンナが以前ドレスのような赤いネグリジェに興味を示してたことを思い出した。あのネグリジェを買った彼女がデートの日に着てきていた可能性があることに気づいたポールは自動車を飛ばし、彼女が埋葬された墓地へと向かう。

途中危うく事故に遭いかけるがすんでのところでかわし、墓地にたどり着いたポール。

埋葬されたアンナの棺桶を掘り返すと、まだ息のあった彼女を抱きしめる。

恋人を助けることができたことに安堵するポールに、アンナは「あなたをずっと愛している」と囁いた。

- ふと、ポールの耳に奇妙な音が響く。

その音の正体をアンナに問うと彼女は「エリオットがエンバーミング・テーブルの上であなたの遺体を処理しようと準備している音だ」と答えた。

次の瞬間、ポールは葬儀場のエンバーミング・テーブルの上で眼を覚ました。

エリオットはポールに「あなたは墓地に向かう途中に交通事故に遭い、そこで死亡した」と告げる。

彼は必死に自分がまだ生きていると訴えるが、それも虚しく彼の胸部には薬品を注入するためのトロカールが挿入されていくのだった。

原案者から参考にしていると明言されている映画。納棺師及び養父のジェイ・カールのモチーフと思われる。

背景推理に映画と同じ「臭化水和物」が出てくる点などから、正式実装版でもこの作品をモチーフにしているキャラクターである点は引き継がれているものと思われる。

【カール・フォン・コーゼル(Carl von Cosel)/1877-1952】

本名カール・テンツラー(Carl Tanzler)。

病院でエレナ・オヨスという結核を患っていた女性に一目惚れした彼は、医師を自称して(カールは医師免許を持っていない)彼女に近づき我流の治療法で彼女の治療を試みた。

エレナの結核は治ることなく2年後に死亡したが、この際深く悲しんだカールは貧しい彼女の家族の代わりに葬儀代を支払い、彼女のための霊廟を作った。

更にその約2年後、エレナの墓を暴き死体を回収した彼は、彼女の遺体に独自のエンバーミングを施すとその遺体と共に暮らすようになる。

7年後に墓暴きなどの容疑で逮捕されるが、発覚時点で時効が成立していた為に罪に問われることはなかった。その後もカールは、自身の死の瞬間までエレナの遺体を傍らに置いていた。

彼の行為は当時、死ですらも分かたれることのなかった愛の美談であると持て囃された。

(ただしこのエレナの遺体には性行為ができるような細工が施されていたことは、当時報道されていなかったようだ)

モチーフ候補。原案でのナイジェル姓から実装に際して変更されたカール姓の由来として考えられる人物。

時代背景

- 納棺師について

納棺師またはおくりびとは、遺体の湯灌や身支度、死化粧を含めた納棺を専門とした業務。

エンバーマーは遺体の防腐及び衛生管理を主とした仕事であり、損傷の激しい遺体の修復や処理後の遺体の納棺も業務に含まれる。展開

- 遺体の防腐処理は日本では一般的ではないが、土葬が主流の米国や現在は火葬が主流ながらも死亡から葬儀まで基本的に10日ほどかける英国などではエンバーミングはポピュラー。

州によっては公衆衛生の面からエンバーミングが義務付けられている場所もある。

- 葬儀屋(funeral directer)は基本的に地域ごとに担当が割り振られ、連絡を受けた遺族との相談を経て、葬儀までの遺体の管理や棺桶や斎場の手配など葬儀一般を執り行う仕事である。

エンバーミングや納棺も業務に含まれる。

- 米国や英国などでは基本的に資格制の仕事であり、かつ同じく基本的に資格制であるエンバーマーとはそれぞれ独立した資格であるが、両方を取得している者も珍しくはない(実際の業務においては分業していることが多いが、葬儀屋資格の取得条件としてエンバーマーとしての知識が求められる州もある)。

余談であるがアフターライフのエリオットはエンバーマーを兼任している葬儀屋である。

- 遺体の防腐処理は日本では一般的ではないが、土葬が主流の米国や現在は火葬が主流ながらも死亡から葬儀まで基本的に10日ほどかける英国などではエンバーミングはポピュラー。

- 独身者が孤児を引き取れるのか

イギリスでは第二次世界大戦直後までは性別問わず独身者が養子を引き取ることも可能であった。

※第二次世界大戦直後のイギリスでは独身者も子供を引取れたという話のソースはこちら

(A Child for Keeps: the History of Adoption in England, 1918-45)

参考ページ

- 映画「アフターライフ」

- 殺人博物館~カール・フォン・コーゼル

探鉱者

| 職業 | 探鉱者 | 名前 | ノートン・キャンベル (Norton Campbell) |

| 外在特質 | 隕石の磁石、生存力、磁場妨害、磁力吸引 | ||

| うわさ | 恐ろしい落盤事故から奇跡的に生存したキャンベルは、それまで以上に暗く寡黙になった。 落盤事故のさなかに手に入れた隕石磁石をもとに、坑道の深い闇から遠ざかるべく、彼は地質探鉱者へと変貌を遂げる。 | ||

モチーフ考察

【「ファン・ロメロの変容」/ラブクラフト全集より】

- 過去にインドで軍役をしていた「わたし」は同僚の将校と一緒にいるよりも、白い顎鬚をたくわえた現地人に混じるのが好きだった。

しかし、その中で奇妙な東洋の伝承に対して探りを入れていた時に不幸な目にあい、アメリカでの西部で生活を送るようになってしまった。

そしてわたしはカクタス山脈の世に知られたノートン鉱山で普通の作業員として働くことになった。

ノートン鉱山は数年前、年老いた探鉱者が金の洞窟を発見したことを発端として強欲が煮えたぎる大釜と化し、広範囲な添削作業の本拠地となったのだ。

- わたしが採用されて間もなく、ファン・ロメロという青年がメキシコ人労働者に混じって鉱山にやってきた。

顔立ちは整っているが白人には見えず、一方でメキシコ人にしては白い肌を持つ不思議な青年は、わたしが指にはめていた古びたヒンドゥの指輪をきっかけに、わたしを慕うようになる。

わたしにとってその指輪はとても大切なもので渡すことはできなかったが、どうやらロメロは指輪をただ欲しがっているわけではないようだった。

- ある時、地下の鉱脈を探し当てるために大量のダイナマイトが仕掛けられたが、作業員の発注ミスにより予定よりも多いダイナマイトを爆発させてしまう。

その時の衝撃は、山腹の飯屋の窓が割れるとともに山全体が揺らいだような、とても大きなものだった。

調査すると爆発箇所の下に、どこまで落ち込んでいるとも知れない深淵が口を開けていることが判明し、作業は一旦中断となった。

- その日の深夜二時、嵐の中、山でコヨーテがわびしく遠吠えを始めた頃、わたしはロメロの声によって起こされた。

ロメロは畏れているかのような囁き声で、爆発事故による大穴から鼓動のような音が聞こえることを告げた。

わたしの持っていた指輪は稲妻の閃きとともに輝き出し、わたしとロメロをあの亀裂へと導いていく。

立坑をくだるにつれて太鼓のような、数多くの声が詠唱する儀式を思わせるような音が大きくなっていく。

そして数多くある荒削りの梯子を下り終えた後、ロメロは突然走り出して深淵の中に飛び込んで行ってしまった。

ロメロは「ウィツィロポチトリ」と叫び立てながらどんどん下に行ってしまう。

わたしはその言葉の意味するところを悟り身を震わせながら見守っていると、ロメロの断末魔の悲鳴とともに凶々しい声が沸き立つのを聞いた。

ロメロは何らかの光に呑み込まれ、やがてロメロはとても記せない、忘れた方が幸せと思えるような姿になってしまったのである。

- 気がつくとわたしは何事もなかったように寝床にいたが、ロメロは原因不明の死体となっていた。

同僚によれば、昨夜はわたしもロメロもずっと寝床におり、爆発事故の穴は嵐によって陥没が起こり、完全に埋もれてしまったという。

また、わたしの指輪はどこかに行ってしまったようで、探したがどこにもなかった。

この経験について、わたしは夢だったと思いたいが、ふとした時にファン・ロメロの恐ろしい変容を思い出すのである。

鉱山というテーマから考えられるモチーフ候補。名前のノートン(Norton)はこの作品のノートン鉱山から来ているという説がある。

参考ページ

- H・Pラヴクラフト著、大瀧啓裕訳「ラヴクラフト全集7」

呪術師

| 職業 | 呪術師 | 名前 | パトリシア・ドーヴァル (Patricia Dorival) |

| 外在特質 | 猿の魔像、魔像守護、魔力庇護、魔像反動 | ||

| うわさ | 血の中に隠された呪いはパトリシア・ドーヴァルに限りない苦痛と強大な力をもたらす。 力には代償がともなうものーー彼女はそれを痛感している。 | ||

モチーフとして考えられるもの

名前であるパトリシア(Patricia)は、タンブラに対応するキリスト教の登場人物として聖パトリック(Saint Patrick)がおり、パトリックの女性名であるパトリシア(Patricia)が名前の由来という説がある。

関係キャラクターのモチーフ考察

- マリー・ラヴィン:呪術師の養母

ニューオリンズにおいてルイジアナ・ブードゥーの女王として知られていた女性司祭「マリー・キャサリン・ラビュー(Marie Catherine Laveau)」がモチーフと思われる。

薬草師や助産師もする一方で占いや助言も行い、政治家・ビジネスマンなど様々な人物が彼女に相談をし、ビジネス関連の決定をくだしていていたという。

呪術師の背景推理1の「サイコロを振る前に彼女の名前を呼んでみて!あなたに幸運をもたらしてくれるかもよ。」という文章と同様、ギャンブラー達がサイコロを振る際、マリー・ラビューの名前を叫ぶ風習がある。

時代背景

- 【ブードゥー教】

ブードゥー教とはアフリカのベナンやハイチ、ニューオリンズなどで信仰されている民間信仰。

ルイジアナ州ニューオリンズで一般的なブードゥー教は「ルイジアナ・ブードゥー」と呼ばれる。展開

- ブードゥーは植民地時代の奴隷貿易で強制連行されたダホメ王国(ベナン)のフォン人達の伝承・信仰がキリスト教と習合したことにより成立した信仰。

そのため、ブードゥーの中には聖母マリアやキリスト教の聖人などが登場する。

しかし、あくまで白人からの弾圧を逃れるためにアフリカの民間信仰の中にガワとしてキリスト教の登場人物を当てはめただけにすぎないので信仰の主意などは元の信仰から外れていない。

- ブードゥーの語源は西アフリカのフォン語で「精霊」の意味。

主に太鼓を使ったダンスや動物の生贄・トランス(憑依)によって、精霊(ロア)に力を借りる。

- ブードゥーは植民地時代の奴隷貿易で強制連行されたダホメ王国(ベナン)のフォン人達の伝承・信仰がキリスト教と習合したことにより成立した信仰。

- 【呪術師の出身について】

呪術師の出身地であるニューオリンズは元々フランス領だったが、フランス革命に影響されて1791年~1804年にハイチ革命(白人に対する奴隷の蜂起)が起きる。

この際、多くの解放奴隷やクレオール(フランス人と奴隷の混血の人々)が移住した。

呪術師の母親の崇拝していた「ジャック1世」というのはハイチの独立運動の指導者の一人であり、革命によって建国されたハイチの父とも呼ばれる。

参考ページ

- ブードゥー教の今。現在訪れることができる9か所のヴードゥーゆかりの地

- マリーラヴォー - WRSP

- Louisiana Voodoo - Wikipedia

- Diseases and Peculiarities of the Negro Race - PBS

野人

| 職業 | 野人 | 名前 | モウロ (Murro) |

| 外在特質 | 野生の絆(旧称:野生の相棒)、自然の守護、野生の直感、機械音痴 | ||

| うわさ | 裏切りと足掻きをその身で受けたモウロは、いわゆる文明社会に溶け込むことを諦めた。 エウリュディケ荘園が新の解決の道をもたらしてくれるだろうか? | ||

モチーフ考察

【カスパー・ハウザー(Kaspar Hauser)/1812?-1833】

1828年、バイエルンの街中にニュルンベルク駐屯第6軽騎兵隊第4中隊所属の大尉宛ての手紙を持って現れた謎の男。

大尉自身とは面識がなく、文字の読み書きなどといった教育はおろか、喋ることや歩くことすらままならなかったという。

保護された後に教育を受け、その際に自身は16歳まで2頭の木馬とともに監禁されていたと語った。

特異な環境で一般的な教育を受けずに育ったことから、野生児として分類されることが多い。

教育を受けるまで日常会話はおろかパンと水以外を口にできなかった一方で、視覚や触覚が異常なほど発達していたとも伝えられる。

彼の出自は現在に至るまで謎に包まれており、最期は何者かに2度に渡る襲撃を受け暗殺されたことや、顔立ちが似ているとも言われたことから、バーデン公国(現在のドイツ南東部に存在した公国)の君主後継者説などが流れた。

野人の背景推理に名前が登場している人物。服装や姿勢がモウロと似ている。

史実のカスパー・ハウザーは1888年12月14日に亡くなっているが、野人はこの日に生まれている。

関係キャラクターのモチーフ考察

- バーナード・モートン(Barnard Morton):モウロの叔父でノイジーサーカス団長

映画「グレイテスト・ショーマン」などのモデルとなった興業師フィニアス・テイラー・バーナム(Phineas Taylor Barnum)がモチーフという説がある。

サーカスの運営だけでなく見世物小屋の経営も行っており、フリークスショーや非西洋圏の未開人の展示をしていた。

当初はフリークスを虐待していたが、やがて彼らの扱いも良くなり晩年はむしろ彼らから慕われていたという。

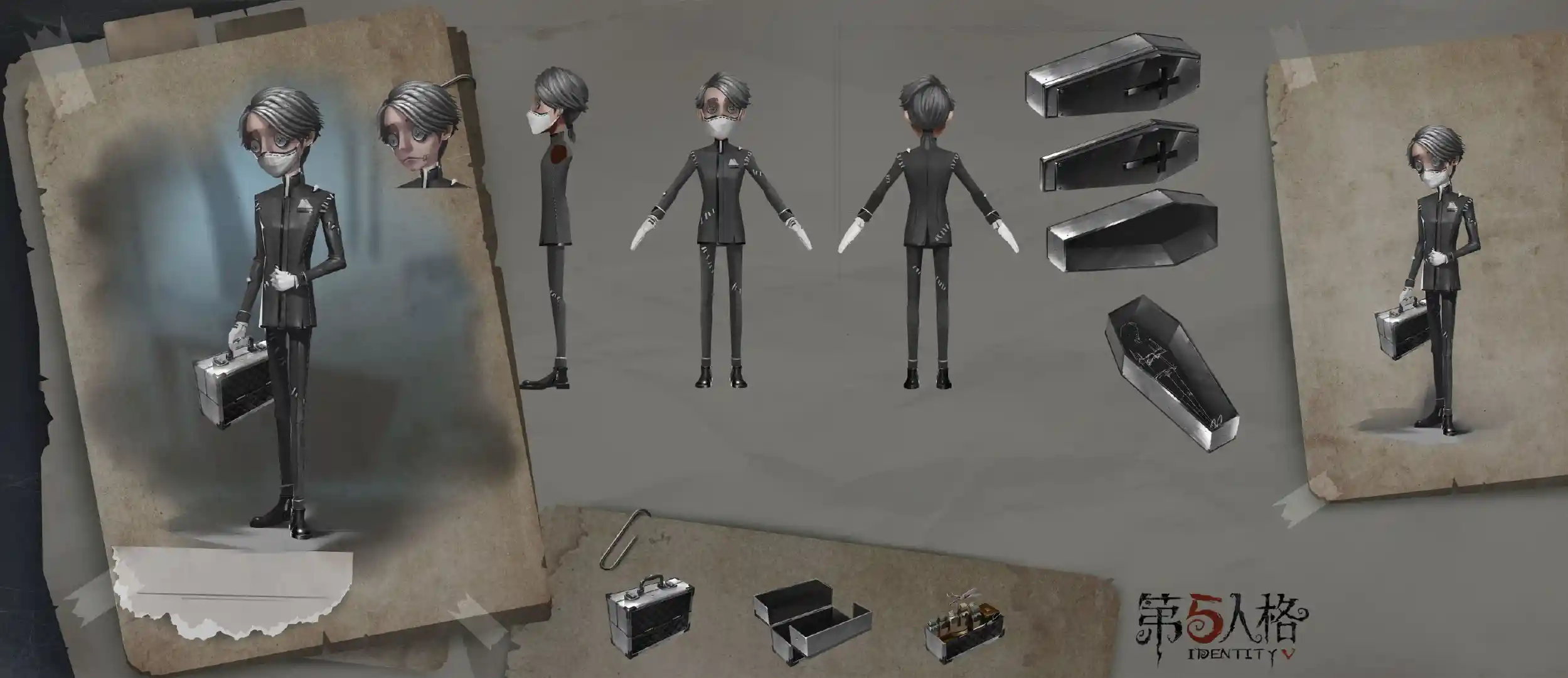

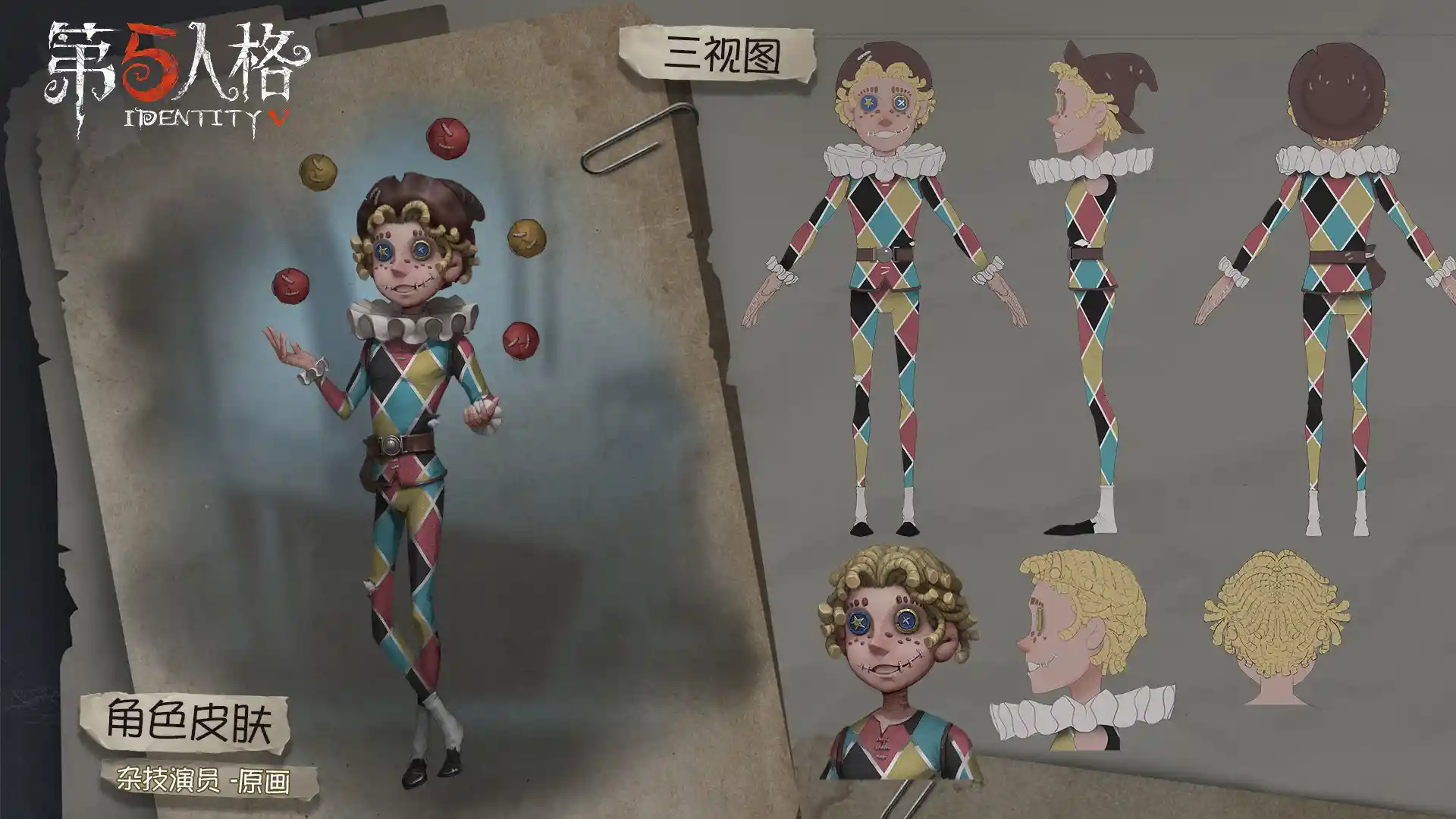

曲芸師

| 職業 | 曲芸師 | 名前 | マイク・モートン (Mike Morton) |

| 外在特質 | 危険な雑技、即興演出、優柔不断 | ||

| うわさ | マイク・モートンはサーカス旅団「ノイジーサーカス」で大人気だった。 あの災難で生き残ったマイク・モートンは、実家を壊した元凶を探し求めている事だけ考えていました。 | ||

モチーフとして考えられる考察

【アルレッキーノ(Arlecchino)/コメディア・デラルテ、小説「絵のない絵本」など】

イタリアの即興喜劇コメディア・デラルテ中のキャラクター。

コメディア・デラルテとは演劇の一種で、ジャグリングやパントマイムなどを交えて漫才のような劇を行うもの。

大きな特徴として「ストック・キャラクター」という制度が存在し、これはある程度決まった名前と特徴を持ったキャラクターがあり、そのキャラクターを使ってストーリーを作る。

アルレッキーノはストック・キャラクターの一人である道化師・軽業師で、主にトリックスターとしての役割を担う。

他の登場人物を打ち据えるためのバトンを持っている。

赤・緑・青のひし形の模様のついた衣装で全身を包み、ずる賢く、人気者として登場することが多い。

欧米ではこの衣装のデザインが道化役者の代名詞となっており、芸術作品や映画にも採用され、アンデルセンの短編小説集「絵のない絵本」では恋するピエロとして登場する。

モチーフ候補。少なくとも、曲芸師の服装はアルレッキーノと同じもの。

それ以外の部分については、人気者というところは曲芸師と共通しており、「サーカスがすべて」「美しいものが好き」という部分は「絵のない絵本」のアルレッキーノに似ているところがあるが、曲芸師の背景にはそこまで重なる部分はない。

ジョーカーのモチーフである「バットマン」のジョーカーに関係のある人物として、(女性である上にマイクと経歴は全く違うが)ハーレイ・クインというアルレッキーノをモチーフにしたキャラクターが登場していることから、ここから着想を得た可能性がある。

その他

- 【爆弾】

背景推理に登場する物質は曲芸師の爆弾の材料になっているのではないかという説がある。

バーナードをからかうのに使っていた硝酸アンモニウムは瞬間冷却剤や爆弾の材料となる。

硫酸アンモニウムは窒素肥料・冷却剤などで、ラクダの糞は砂漠などで燃料として使われる。

ジョーカーの顔を潰した硝強酸水は爆弾とはあまり関係ないが、強酸であるということから硝酸の水溶液と思われる。

一等航海士

| 職業 | 一等航海士 | 名前 | ホセ・バーデン (Jose Baden) |

| 外在特質 | 海神の懐中時計、消えた、自己暗示、睡眠打破 | ||

| うわさ | 家族を探し出して、名誉を挽回するために海上騎士ホセ・バーデンはエウリュディケ荘園と名乗る呪いの地に足を踏み入れると決めた。 今回もこの不思議な懐中時計は、彼を順風満帆へと導いてくれるのだろうか? | ||

モチーフ考察

【ホセ・カストデイオ・デ・ファリア(Abade José Custódio de Faria)/1756-1819】

- ファリア神父として知られるカトリック教会の聖職者で、催眠が動物磁気と言われていた頃の最初期の研究家。

- ポルトガル領インドの植民地ゴアで生まれ、先祖はバラモンでありアフリカ人の血も継いでいたが、16世紀にはキリスト教に改宗した。

25歳の時にローマで神学を学び、博士号を得たファリアはシスティーナ礼拝堂で説教を行う栄誉を得て、その後ポルトガル女王のマリア一世の礼拝堂でも説教を行うように促された。

マリア一世の礼拝堂での説教で、ファリアは緊張のあまりに舌が回らなくなってしまった。

この時、壇下にいた父親が「あれは野菜だ。野菜を切れ」と囁き、それを聞いたファリアは緊張が解けて流暢に話すことが出来た。

この際の出来事が影響し、パリで「超覚醒睡眠」に関する公開講義を行った。

- 昔から医療に催眠を使っていた術師は多くおり、彼らは磁気術師と呼ばれ、その1人であるメスメル医師は「宇宙には生命現象を司る物理的流体(動物磁気)が存在し、術師はこの流体を操作することで痛みをとることができる」という説を唱えた。

後にこの説は調査委員会が発足し、物理学的に検出できないゆえに存在しないとされたが、メルメルの弟子のピュイセギュールはメスメルの治療の際に磁気催眠(催眠中に患者が知性を示したり病気の箇所を透視したりする現象)に入るということを発見した。

ピュイセギュールは磁気催眠に陥ることで術師と患者の間で動物磁気が循環する交流状態であり、この状態の間は術師は患者を自由に操作できるというという節を唱え、当時の業界での中心となっていた。

- ファリアの唱える説はこれを批判し、催眠が起こるのは物理的現象ではなく患者側の心理状態に基づくものではないかという説を唱えた。

ファリアの唱える説は近代のものに近く、催眠暗示に関しても完璧な知識を持ち、技術もあったがフランス語が下手だったためパリでは大成しなかった。

モチーフ候補。名前と催眠に関係があるという点が共通している。

この人物は小説「モンテ・クリスト伯」に登場するファリア神父の元になっており、一等航海士の「椅子から救助した味方と姿が同じになる」能力は作中で主人公がファリア神父の遺体と入れ替わって脱獄したところから来ているという説がある。

バーメイド

| 職業 | バーメイド | 名前 | デミ・バーボン (Demi Bourbon) |

| 外在特質 | ドーフリン酒、酒の調合、ほろ酔い、二日酔い | ||

| うわさ | 奇跡の酒ドーフリンのカクテルが作れる明るい少女は失踪した兄を探すため、荘園にやってきた。 | ||

その他

- 【ドーフリン酒】

バーメイドのPVでのドーフリン酒(Delphis/多夫林)の名称はギリシャ語でイルカの意。

荘園の薬の名前もしくはその材料と思われる「ドーフィン」と酷似した名称なことから、関係している可能性がある。- 調香師手紙(4年目)

調香師が探している忘却の香の材料として「ドーフィン(Delphi/德尔菲)」という植物が登場する。 - ジナイーダの城の断章イベント(グローバル版5周年)

「ドーフィン(Delphis/德尔菲)」という特殊なシダ植物から作られた薬が登場する。

D.Mが研究を諦めたプロジェクトの試験品で、大量に服用すると一定の確率で幻覚を見るようになるほか、マウスを死なせてしまうこともある。

強い腐食性があり、ダツラに酷似した強烈な匂いが特徴。

また、同イベントで「ドーフィン」同様特殊なシダ植物から作られた睡眠薬が登場した。 - 2周年オフラインパック

とあるシダ植物の茎や葉から抽出したエキスから以下の効果を摘出している。

情緒安定、軽度の幻覚、記憶阻害。

- 調香師手紙(4年目)

ポストマン

| 職業 | ポストマン | 名前 | ビクター・グランツ (Victor Grantz) |

| 外在特質 | メール、配達犬、共感、期待 | ||

| うわさ | 人々がポストマンに抱く印象とは違い、ビクターは口下手で、人とコミュニケーションを取ることが苦手だ。 生まれて初めて手紙を受け取ったあの日から、彼はパートナーである配達犬のウィックを連れて、荘園へと旅立った。 | ||

※ポストマンは第五设计师の入賞作品なため、モチーフを考えるなら公式発表版の追加設定部分になります。

原案者から元ネタがあると明言されない限り、原案からの変更がない部分に関しては考察は一切しません。

モチーフ考察

なし

墓守

| 職業 | 墓守 | 名前 | アンドルー・クレス (Andrew Kress) |

| 外在特質 | 穴掘り、幽閉の恐怖、安心、機械音痴 | ||

| うわさ | アンドルーにとって病魔以上に恐ろしいものは、世間のうわさだ。 荘園からの招待状は、長年墓守を努めてきたアンドルーに、他人に理解される希望を与えてくれた。 | ||

時代背景

- 【墓荒らしの流行】

18世紀~19世紀のイギリスでは解剖学の研究や教育目的で死んで日の浅い死体の需要が増えた。

しかし、需要に関わらず合法的に死体を得ることができる刑死者は、厳しくなった法律の抑止力によって減ってしまったために供給が全く追いつかなかった。

そのため墓を掘り起こし医学校に売りさばく「死体盗掘人」が横行し、問題となった。

医学が進歩するにつれて死体の需要は急上昇し、死体盗掘だけでなく売りさばくために人を殺すなどの手段を問わない犯罪者集団が絡むようになった。

墓荒らしと死体盗掘人は大衆から恐れられ、埋葬された者の親類や彼らに雇われた者がしばらくの間新しい墓を守ったという。

参考ページ

「囚人」

| 職業 | 「囚人」 | 名前 | ルカ・バルサー (Luca Balsa) |

| 外在特質 | 電気回路、「導体」、スーパー回路、過度な集中 | ||

| うわさ | ルカ・バルサーは世間が注目する天才発明家だった。 監獄に閉じ込められていた間でさえ、心に秘めた願いを諦めることはなかった。 再び自由を手に入れた今、彼はずっと思い描いていた偉業を成し遂げると決めた。それを止められる者はいないだろう。 | ||

モチーフとして考えられるもの

【ニコラ・テスラ(Nikola Tesla)/1856-1943】

- 交流電気方式、世界システム、空中放電実験で有名なテスラコイルなど多数の発明で名を残した電気技師、もしくは発明家。

8つの言語に堪能で詩作、音楽、哲学にも精通し、電力事業黎明期には直流式と交流式の優劣を争いトーマス・エジソンと争っていた。

- 出生地は現在のクロアチア西部のリカ=セニ郡(当時のオーストリア帝国の一部)であるが、両親はセルビア人である。テスラは母の驚くべき暗記能力を受け継ぎ、幼少の頃から異彩を放っていた。

しかしそんなテスラよりも優秀だった兄は「テスラ以上の神童」と呼ばれ、兄を5歳の時に失ってからは兄を上回ることが彼の人生の目標となり、勉学に一層打ち込むようになったという。

19歳でオーストラリアの名門であるグラーツ工科大学に入学したテスラは「発電機」に出会い、交流モーターを発明した。

その後「交流」を実用化するためにアメリカへと渡り、著名な発明家だったエジソンの経営する会社に採用されるが、当時エジソンの会社ではエジソンの開発した「直流」による電力事業を展開しようとしていたため最終的に対立する事となり、数ヶ月で失職した。

- 独立したテスラは3年後にテスラ電灯社を設立して交流による電力事業展開を推進し、エジソンの会社と対立していたウェスティングハウスがテスラの交流に関する特許を買い取ったことで人々の生活の発電・送電は直流から交流へと主役の座が交代されることとなった。

この交流と直流の争いは後に「電流戦争」と呼ばれ、エジソンはウェスティングハウスやテスラとの戦いにおいて「交流電流は危険」というイメージを持たせるためにプロパガンダ工作を行ったという。

また、テスラとエジソンの対立は直流と交流が理由でもあるが、エジソンが「99%の汗を重視する努力の人」であったことに対し、テスラは実験の積み重ねよりも数学的理論を信じており、研究手法が水と油であったことが理由の一つとしてある。(なお、大学で高等教育を受けたテスラに対して、エジソンは正規の教育を受けず叩き上げで実業家・発明家となっており、テスラはエジソンについて「本での学習や数学的知識を軽視し、発明家としての直感や実践的な感覚のみを信じていた」と評している)

彼らの確執は電流戦争後も続き、後にテスラはエジソンの名を冠した勲章の授与を知らされたが断った。

隠者のモチーフと合わせて考えられるモチーフ候補。

「囚人」と誕生日が同じほか、好物料理の唐辛子ソースのテキストには「セルビアの旅人への故郷の思い出」というワードがあり、テスラの両親の出身国を思わせる。

スキルである回路接続と接続中に発生する放電はニコラ・テスラの考案した「テスラコイル*4」に似ている。

参考ページ

昆虫学者

| 職業 | 昆虫学者 | 名前 | メリー・プリニウス (Melly Plinius) |

| 外在特質 | 昆虫研究、調整試薬、香り | ||

| うわさ | 事件が発生してから、人類は昆虫と何の違いも無いことをメリーは悟った。 彼らが忠実心を見せるのは、決まってあなたを必要としている時だけだ。 | ||

モチーフ考察

【マリア・ジビーラ・メーリアン(Anna Maria Sibylla Merian)/1647-1717】

ドイツ出身の植物や昆虫を描いた画家であり自然科学者でもある。

版画工の娘に生まれ、生まれてすぐに父が亡くなり母の再婚相手である義父の影響を受けて絵画に興味を持って彼から指導を受ける。

幼い頃から昆虫を調べるのが好きで、彼女が描いた最初の水彩画も虫と植物を題材とするものだったという。

1665年に義父の従弟と結婚し、刺しゅうの図案などを請け負ったり絵の指導をすることで知名度を押し上げる。

その中で裕福な階級と交流が生まれ彼らの美しい庭園を見る機会を得て、庭園に住む昆虫の観察を始める。

この昆虫たちを描いたスケッチブックは「Neues Blumenbuch」という本として発売した。

1681年には義父が亡くなったことで相続争いに巻き込まれ、関係がこじれたの夫の元を去り娘とともに当時オランダ領であったスリナムに移り住んだ。

オランダでマリアのスケッチは同時代の科学者に注目されており、そのつてからアムステルダムで多くの昆虫のコレクション閲覧の機会を得て昆虫の発生や生殖に興味を持つ。

1691年には当時泥から生まれる悪魔の動物とされていた昆虫の生態に着目し、彼女が昆虫の変態の様子などを観察して描いた「ヨーロッパ産鱗翅類-その変態と食草」は、それまで未知だった昆虫のライフサイクルの常識を覆し貴族を中心に広く知れ渡った。

1699年に娘が結婚したことをきっかけにスリナムに戻り、熱帯雨林などの動植物をスケッチし1705年には「スリナム産昆虫変態図譜」を出版した。

しかし1715年、脳梗塞が彼女を襲ったことで仕事に支障をきたすようになり、その2年後に世を去った。

女性・昆虫学者という条件から考えられるモチーフ候補。

スキルについては女王蜂をイメージしていると明言されており、2周年記念生放送にあった昆虫学者~画家までの予告画像にあったキーワードに「変態」というワードがあることから鯉の滝登りのような経歴は昆虫の変態を参考にしている説がある。

関係キャラクターのモチーフ考察

- ヨシュア・プリニウス(Joshua Plinius):昆虫学者の夫で著名な学者

苗字はおそらく大プリニウスことガイウス・プリニウス・セクンドゥスが由来。

古代ローマの博物学者で、「博物誌」という自然と芸術についての百科全書のような著作を残している。

時代背景

- 【当時の昆虫の扱い】

マリア・ジビーラ・メーリアンの項でも触れているが、19世紀ごろまでのヨーロッパでは昆虫は基本的に「悪魔の生き物」とされていた。

例外として蜜蜂は盛んに研究されていたものの、彼女が専門とする有翅昆虫には蝶なども含まれるため、その偏見の影響を受けている可能性がある。

参考ページ

画家

| 職業 | 画家 | 名前 | エドガー・ワルデン (Edgar Valden) |

| 外在特質 | 芸術センス、センス共鳴、感性の直感、有我の境地 | ||

| うわさ | エドガーはとうに人間の喧噪と偽善に嫌気がさしていた。 この世で追求するに値するものは、もはや真の芸術と創作のインスピレーションしかない。 | ||

※画家は第五设计师の入賞作品なため、モチーフを考えるなら公式発表版の追加設定部分になります。

原案者から元ネタがあると明言されない限り、原案からの変更がない部分に関しては考察は一切しません。

モチーフ考察

なし

関係キャラクターのモチーフ考察

- サラ(Sarai):画家の絵画教師

名前の由来は芸術家のレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子だったジャン・ジャコモ・カプロッティの通称である「サライ(Salai)」ではないかという説がある。

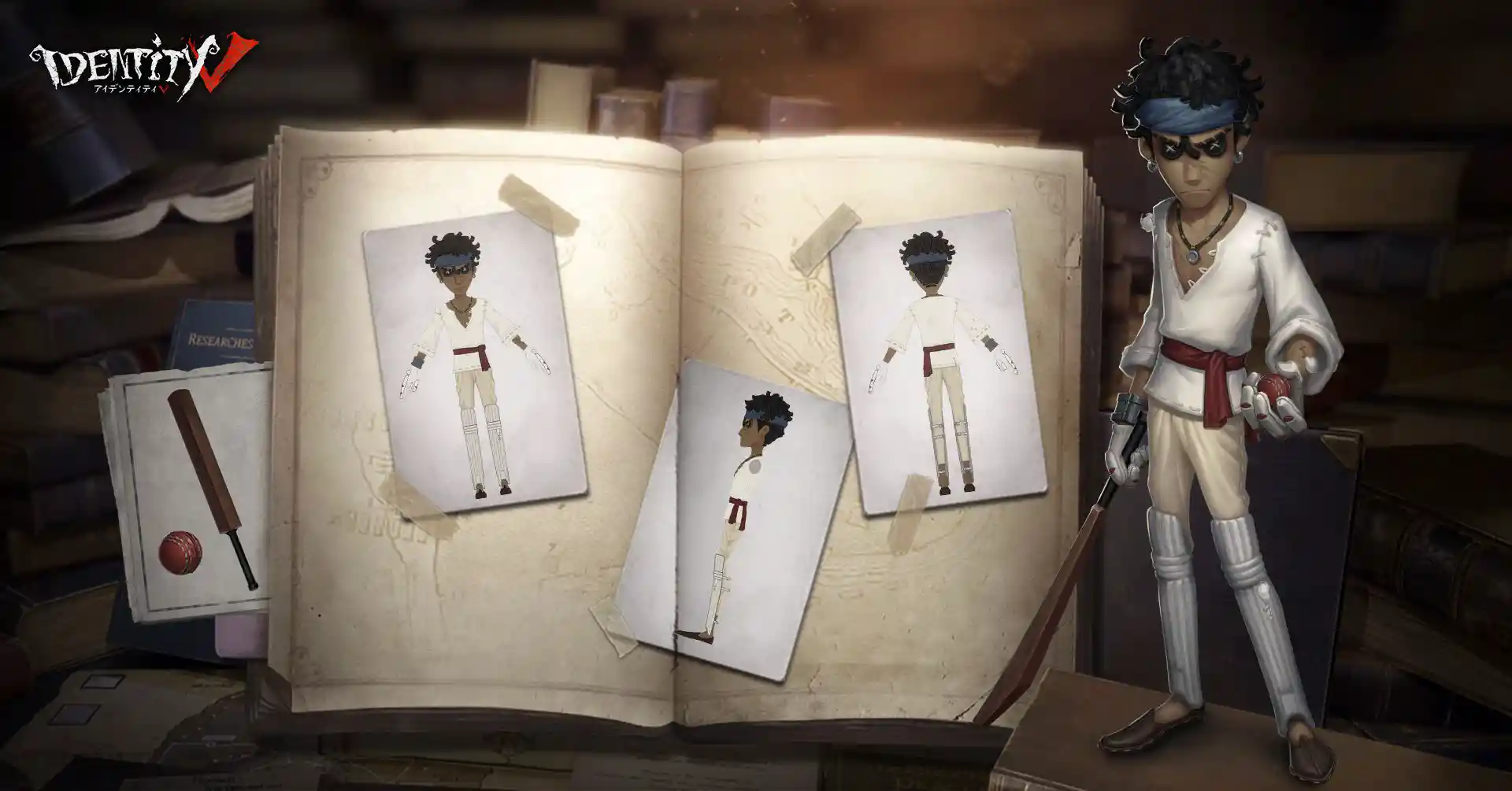

バッツマン

| 職業 | バッツマン | 名前 | ガンジ・グプタ (Ganji Gupta) |

| 外在特質 | クリケットバット、運動天賦、使命感、機械音痴 | ||

| うわさ | 度重なる欺瞞はいかに温厚な人間でも耐えられない。 親衛の家から逃げた後、この世界にガンジの居場所はどこにもなかった。 | ||

モチーフ考察

【サー・ランジットシンジ・ヴィブハジ・ジャデジャ(Anna Maria Sibylla Merian)/1872-1933】

- 「ランジ(Ranji)」の名で知られるインドのクリケット選手で、クリケットの長い歴史において最も偉大なバッツマンの1人。

後にイギリス領インド帝国のナワナガル藩王国の支配者となる。

- 1872年、インド西部のカティヤーワール半島にて農家の息子として生まれる。

ランジの家族はナワナガルの統治者ヴィブハジ家と縁があり、彼の息子がスキャンダルにより相続権を剝奪された後、その代わりとしてランジが指名される。

しかし、結局ヴィブハジの妻が新たに息子を出産したため、ランジの即位は無かったことになった。

- 結局ランジはヴィブハジの後継者にはならなかったが、支援を得てラージクマール・カレッジに入る。

そこで彼はクリケットに出会い、1884年にはわずか12歳という年齢でキャプテンに任命された。

しかし当時のインドのクリケットはイギリスと比較するとレベルが低く、ランジ自身もテニスの方が好きだった。

- 卒業後はイギリスのロンドンに移住し、1888年にケンブリッジ大学に進学する。

イギリスのクリケットの試合を観戦し、夢中になったランジはケンブリッジのクリケットクラブに入りクリケットに集中し始める。

1895年~1904年にかけてサセックスでプレイし、1896年には「国際試合に参加した初のインド人」としてイギリスを代表しオーストリアと対戦した。

以降、クリケット選手として数々の成功を収めた彼は大英帝国で最も人気のある選手の1人になった。

- 1904年、司法試験に合格できなかったためヴィバジから支援を打ち切られた彼はインドに戻った。

しかし帰国後も、定期的にイギリスに戻ってサセックスでクリケットをプレイしていた。

1906年にヴィバジの息子が死亡し、1907年にはランジがナワナガル藩王国の支配者となる。

- その後のランジは統治者として活動を続け、1933年に亡くなる。

1934年にインドのファーストクラス・クリケットの大会が設立された際、彼の名にちなんで「ランジ・トロフィー(Ranji Trophy)」と命名された。

イギリスでプレイするインド出身の選手・ポジションがバッツマンという点から考えられるモチーフ候補。

参考ページ

- Remembering Ranjitsinhji, the first Indian who played Test cricket for England

- Ranjitsinhji Vibhaji: Maharaja Jam Sahib Of Nawanagar, Known As The Father Of Indian Cricket, With The Ranji Trophy Named In His Honour

- ランジットシンジ - Wikipedia

- Ranjitsinhji - Wikipedia

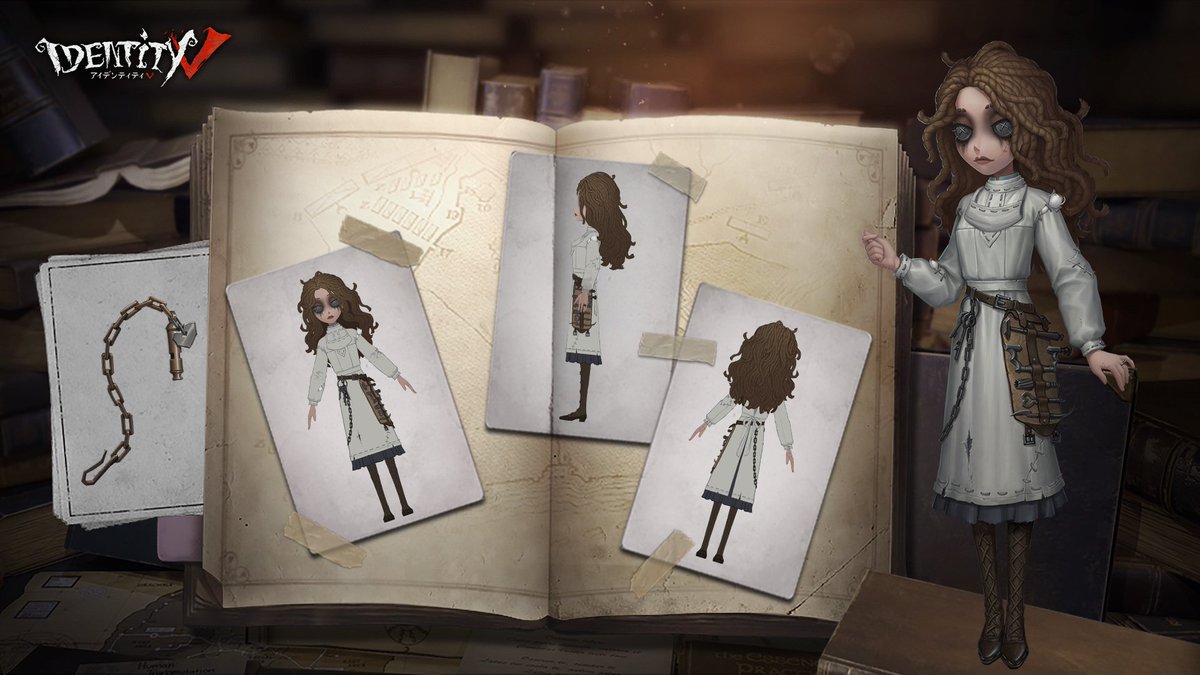

玩具職人

| 職業 | 玩具職人 | 名前 | アニー・レスター (Anne Lester) |

| 外在特質 | 精巧な玩具、慰めの物、遠望、コレクター | ||

| うわさ | 羞恥と欺瞞から逃げ出した後、アニーはついに自分の力を発見し、小さな玩具店で真の安心感を得た。 今度こそ彼女は自分の力で、彼女が持つべきものを取り戻す。 | ||

モチーフ考察

なし

患者

| 職業 | 患者 | 名前 | エミール (Emil) |

| 外在特質 | 鉤爪逃走、愛着、絆 | ||

| うわさ | 精神病院から脱出した後、エミールはエダの「付属品」となった。 バラバラな欠片のような苦々しい記憶より、彼はエダの治療を受け入れることを選んだ。 無条件な服従、守護、依存……それが彼が愛する者と築く独特な関係だ。 | ||

時代背景

- 【闘犬】

名前の通り犬同士を殺し合わせるブラッド・スポーツの一種。

ヨーロッパ・アメリカを中心とした伝統的な娯楽で、賭博を介して民衆の間でも大いに人気を博した。

イギリスでは1835年に動物虐待防止法が制定されたことで非合法となった。

参考ページ

「心理学者」

| 職業 | 「心理学者」 | 名前 | エダ・メスマー (Ada Mesmer) |

| 外在特質 | 感情転移、ストレス反応、絆 | ||

| うわさ | あの精神病院を離れた後、エミールを治療することだけがエダの重要な目標となった。 エミールの「愛」を呼び起こすため、そしてより有効な治療方法を見つけるため、 彼女はあの知人が持ちかけた招待を受け入れることにした。 | ||

モチーフ考察

【フランツ・アントン・メスマー(Franz Anton Mesmer)/1734-1815】

- ドイツ出身の医師。

動物磁気説(催眠術の前身となった概念)の提唱者で、自身の患者の治療には前述の説を応用して使っていた。

- 1759年にウィーン大学で医学の研究を始め、その7年後に「人体への惑星の影響について」というタイトルの博士論文を発表した。

1768年に裕福な未亡人と結婚し、妻の持つ大きな宮殿で暮らすようになった。

彼は医師として開業すると同時に芸術家のパトロンとなり、若かりし頃のモーツァルトを始めとした音楽家の支援を行った。

- 1774年、メスメルはヒステリー発作を患った1人の女性患者に鉄を含んだ調合材を飲ませ、患者の体中に磁石を付けるという治療を行った。

この治療により患者の痛みは磁石の動きに応じて移動し、そのまま手足から消えたとされている。

メスマーは生命現象をつかさどる物理的流体が宇宙に存在するとし、これを「動物磁気」と名付けて動物磁気を操作することで患者の病気を治すことができると主張した。

- この出来事をきっかけに彼は磁気治療を試みるようになり、何人もの難病患者を治したことでウィーンでの名声を高めた。

しかし当時禁止されていた「グラス・アルモニカ」を患者の治療に使用していたことでウィーンを追放され、パリでの治療を始めた。

メスマーとその治療法は当時のフランスで広く知られることになるが、1784年にルイ16世の勅命を受けたフランス王立委員会が「動物磁気」を調査し、その存在否定。

同時にプロイセンの大公の前で行った治療が失敗したことで凋落してしまった。

- 彼の提唱した「動物磁気」という物理的流体は存在を否定されたが、治療の効果自体は認められていた。

カトリック教会の聖職者であるファリア神父は彼の治療が物理的ではなく心理的なものが作用しており、患者の「磁化されやすさ(暗示のかかりやすさ)」が治療の成功に関わっていると考えた。

この理論は最終的に動物磁気から催眠術と名前を変え、学問的に確立した。

苗字の由来になっていると思われる人物。

催眠を治療に使うという試みは彼女と似ているが、性別や境遇は違う点が多い。

参考ページ

小説家

| 職業 | 小説家 | 名前 | 「オルフェウス」 ("Orpheus") |

| 外在特質 | 描写、暗喩、共鳴、伏線 | ||

| うわさ | 有名な小説家「オルフェウス」。 彼の過去を知る者はいない。彼自身すらそうだ。 | ||

モチーフ考察

【アーサー・コナン・ドイル(Sir Arthur Ignatius Conan Doyle)/1859-1930】

- 推理小説・歴史小説・SF小説・演劇など幅広いジャンルを著したイギリスの小説家。

代表作は推理小説「シャーロック・ホームズ」シリーズ。

- 1859年、スコットランドのエディンバラにて測量士補の息子として生まれる。

父はアルコール依存症で精神病院に入居したため、幼少期のドイルの生活は苦しいものだった。

1868年、裕福な叔父の支援により9歳でイングランドのイエズス会系の寄宿学校に入学。

その後、大学に進学し、1875年にはオーストリアのイエズス会系の学校に1年留学した。

1876年、オーストリアから帰国してから医師を志すようになり、エジンバラ大学の医学部に進学する。

ここで彼は王立植物園で実践的な植物学を学ぶと同時に、短編小説を書いては寄稿し始める。

- 1880年、ドイルはグリーンランドの捕鯨船の船医に就職するが長く続かなかった。

2年後には大学時代の同級生の診療所の共同経営者となるが破局し、自らの診療所を開くも経営は上手くいっていなかった。

患者を待っている間、副業として短編小説の寄稿を行っていたが、短編小説は作者名が掲載されないためその場限りなのが難点だった。

そのため、単行本になるくらいの長編小説を書こうと思い立ち、最初に掲載されたのが後のシャーロック・ホームズシリーズの第一作となる「緋色の研究」だった。

1889年、ドイルが執筆したモンマスの反乱を描いた歴史小説が出版され、1年に3回重版するほどに評判が良かった。

- 1891年、眼科医に転身することを思い立つが結局失敗し、執筆業一本に絞っていくことにした。

ドイルは同じ人物を主人公とした短編小説の連作を考えており、シャーロック・ホームズを主人公とした短編小説6編を執筆する。

これらは掲載後に大ヒットを博したが、ドイル本人は歴史小説家として名を残したがっていたため不満だった。

しかし破格の報酬を条件に出されたため、続編を書かざる負えなかった。

- その後、彼はボーア戦争に医師として赴き治療に貢献し、イギリスが焦土作戦を行い批判を受けた際、イギリスを擁護した小冊子を著した。

この冊子を多くの言語に翻訳してイギリスの国際的な汚名を雪ぐことに務めたことが評価され、1902年に「ナイト・バチェラー」を叙勲され「サー(Sir)」の称号を使用できるようになった。

また、探偵として活動していたわけではないが、2件の事件において冤罪を晴らすことに貢献する。

「記憶の灰燼・下」第六幕にてオルフェウスが「小説家でありながら探偵」と言ったことから、似た経歴がある小説家という点で考えられるモチーフ候補。

第五人格自体、ライヘンバッハ氏*5や「Missトゥルース」「Mr.リーズニング」等、シャーロック・ホームズのモチーフが何度か使われている。

【L'Orfeo(もしくはギリシャ神話)/クラウディオ・モンテヴェルディ】

- 1607年、ギリシャ神話のオルフェウスの冥界下りの逸話を基にクラウディオ・モンテヴェルディが作曲したオペラ。

1881年にロベルト・アイトナーが若干短縮した形で、現代の楽譜に直して出版した。

- オルフェオはエウリディーチェと結婚して幸せの絶頂にあったが、エウリディーチェが足を毒蛇に噛まれて亡くなってしまう。

彼は妻を取り戻すために冥界に下り、得意の竪琴で苦境を乗り越え、冥界の主であるプルートに彼女を連れ帰る許しを得ることに成功する。

しかし冥界から帰る途中、オルフェオがプルートとの約束に背いて後ろを向いてしまったことで再び彼女を喪う苦しみを味わうことになった。

妻の訃報を聞くことになった苦しみの地、トラキアの野に戻った彼は悲嘆にくれる。

それを見かねた彼の父アポロの言葉により、2人は共に天上へと昇った。

オルフェウスの名前の由来。

ストーリー上では、(おそらく)デロス家にはオルフェウスに関係する絵画が飾られており、かつてオルフェウスとアリスがオルフェウスの神話の劇を演じたとある*6。

「L'Orfeo」は「『オルフェオ』のゲーム」イベントのモチーフとなっているオペラだが、応援団背景推理10*7に登場しているほか、中国版資料*8にも一節が記載されていることから、彼の過去にも直接関係してくる可能性がある。

参考ページ

- アーサー・コナン・ドイル - Wikipedia

- Arthur Conan Doyle - Wikipedia

- オルフェオ (モンテヴェルディ) - Wikipedia

- 音楽之友社「名作オペラブックス29 モンテヴェルディ オルフェオ/グルック オルフェオとエウリディーチェ」

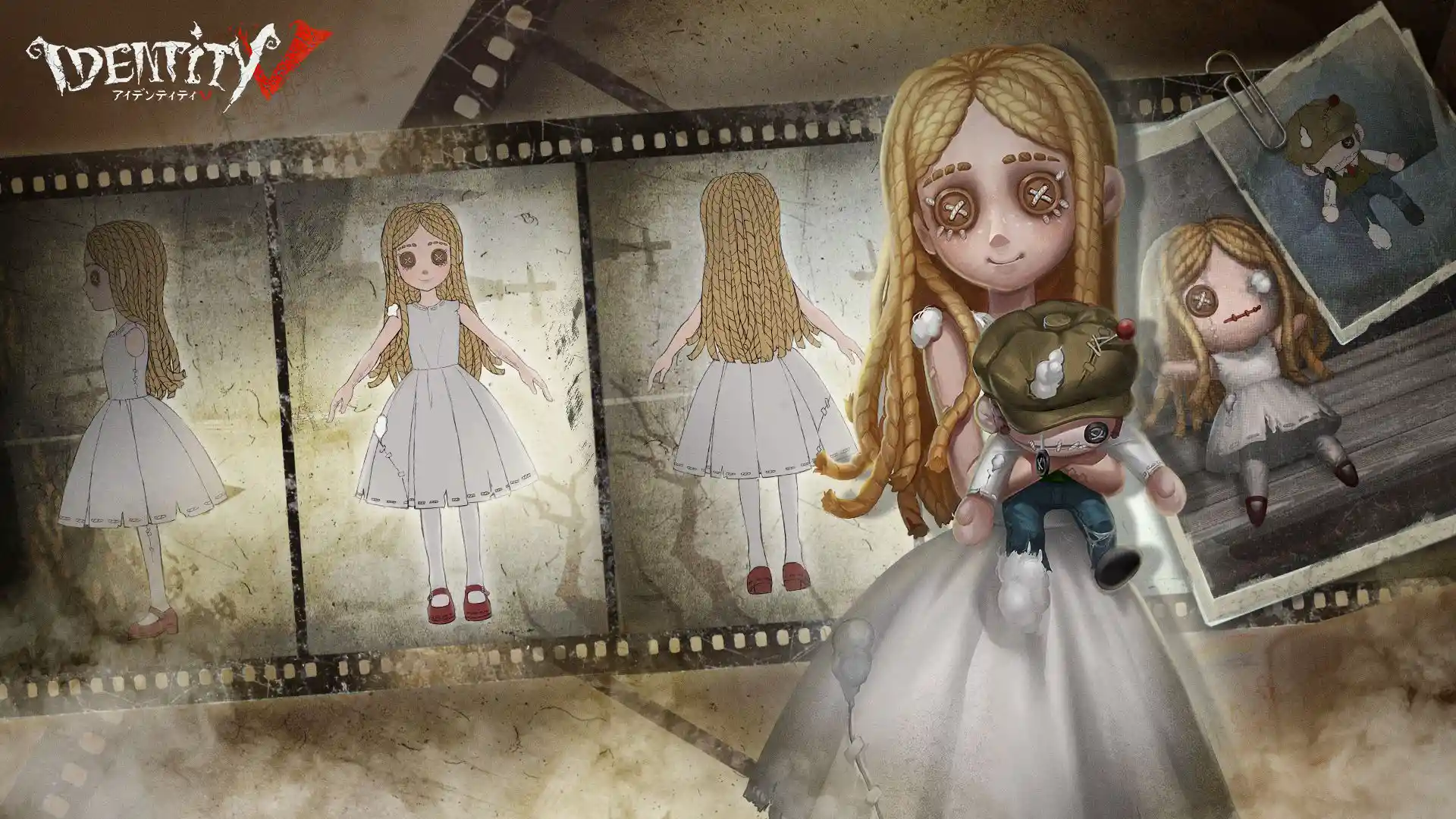

「少女」

| 職業 | 「少女」 | 名前 | 「記憶」 ("Memory") |

| 外在特質 | 記憶の欠片、記憶同期、哀れみ | ||

| うわさ | もしかすると、「オルフェウス」すら彼女を、 悪夢に囚われたその記憶を知らないのかもしれない。 | ||

IDENTITYに関する考察

- 【「少女」と記者の関係について】

「少女」-「記憶」は「母と一緒に荘園に来たオルフェウスの娘」という設定のサバイバー。

ただし、記者開発秘話にて「オルフェウスが子供時代のアリス・デロスと関わった真の記憶がオルフェウスのねじれた記憶に反映された」と明言されていることから、この設定は現実と相違があることが分かる。

骨董商

| 職業 | 骨董商 | 名前 | 戚十一 (Qi Shiyi) |

| 外在特質 | 蔵鋒、身軽、憎しみ、古傷 | ||

| うわさ | 不完全こそ人の常。戚十一はとうに分かっていた。 たとえ心のしこりを取り、淡泊に生きようとも、彼女は良い人生など歩めない。 | ||

モチーフ考察

なし

作曲家

| 職業 | 作曲家 | 名前 | フレデリック・クレイバーグ (Frederick Kreiburg) |

| 外在特質 | 調律、組曲、無音 | ||

| うわさ | 一族に見放される前に、フレデリック・クレイバーグの人生には転機となる変奏が必要だ。 | ||

モチーフ考察

【フレデリック・フランソワ・ショパン(Fryderyk Franciszek Chopin)/1810-1849】

- ポーランド出身のロマン派音楽を代表する作曲家。ヨーロッパにおいてもピアニスト・作曲家として有名だった。

- ショパンの父はポーランドに移住してきたフランス人で、貴族の家庭教師をしていた。

彼は自身の勤める家の遠い親戚の女性と結婚し、夫妻の第二子としてショパンが生まれる。

ショパンは持病により身体が弱く、病名は諸説あるが結核にかかっていたという説が一般的。

彼には姉が1人と妹が2人いたが、妹の片方がわずか14歳で亡くなっており、その死因も結核だった。

- ショパンの家族は皆音楽の才能に恵まれていたため、彼は幼い頃から音楽に触れることができた。

本格的にピアノを習い始めてからは「神童」であることが明らかになり、才能を発揮し始めてワルシャワで一躍有名になった。

わずか7歳で公開コンサートを開き、ロシアの皇帝の御前で演奏を披露したり、ポーランドの副王の息子の遊び相手として宮殿に招かれることもあった。

- ショパンはワルシャワ音楽院に通い、毎年休暇にはワルシャワから離れて様々な場所で休暇を過ごしていた。

1829年、当時熱狂的な人気を誇ったニコロ・パガニーニがワルシャワに滞在していた時、彼はパガニーニの演奏会の大半を聴いた。

この経験は、彼が自身の奏法と演奏技巧の確立に強い興味を抱き、エチュードを作曲する大きな原動力となった。

同年、ワルシャワ音楽院を卒業したショパンはオーストリアのウィーンでデビューし、多くの好意的な評価を得た。

- 1832年、ショパンはパリで演奏会を開いて賞賛される。

ここで彼は芸術家や他の著名人と出会い、ヨーロッパ中から集まる多くの弟子にピアノを教えることで相当の収入を得た。

パリでのショパンは公開演奏会は殆ど開かず、当時のパリの社交界の中心となっていた貴族の音楽サロンで演奏することの方が多かった。

- 1842年以降、ショパンの持病が悪化し始める。

彼は最期は家族と共にいたという思いを募らせ、1849年には姉のルドヴィカにパリに来てもらう約束を取り付けた。

同年の10月、39歳という若さで引き取った彼は大規模な葬儀が催され、3,000人近くが参列したという。

名前の一致・ピアニストという条件から考えられるモチーフ候補。

参考ページ

- フレデリック・ショパン - Wikipedia

- Frédéric Chopin - Wikipedia

- 没後170年ピアノ曲の第一人者ショパンと病

- ショパンとパガニーニ - Salon de Chopin

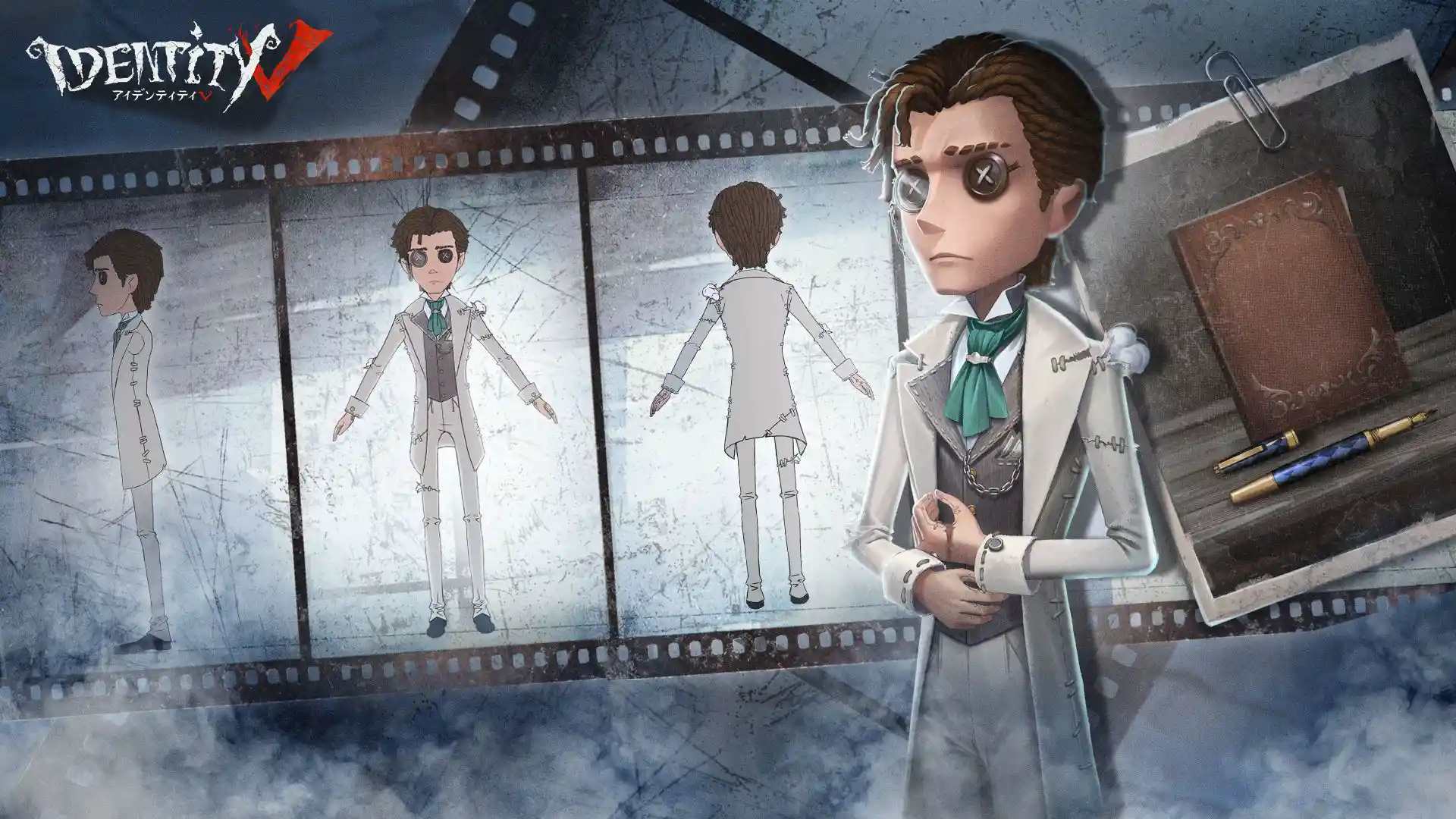

記者

| 職業 | 記者 | 名前 | アリス・デロス (Alice Deross) |

| 外在特質 | 独占スクープ、観測視点、ディープリポート、「勇敢」 | ||

| うわさ | フィルムは何も語らないが、思い出は違う。 | ||

モチーフ考察

なし

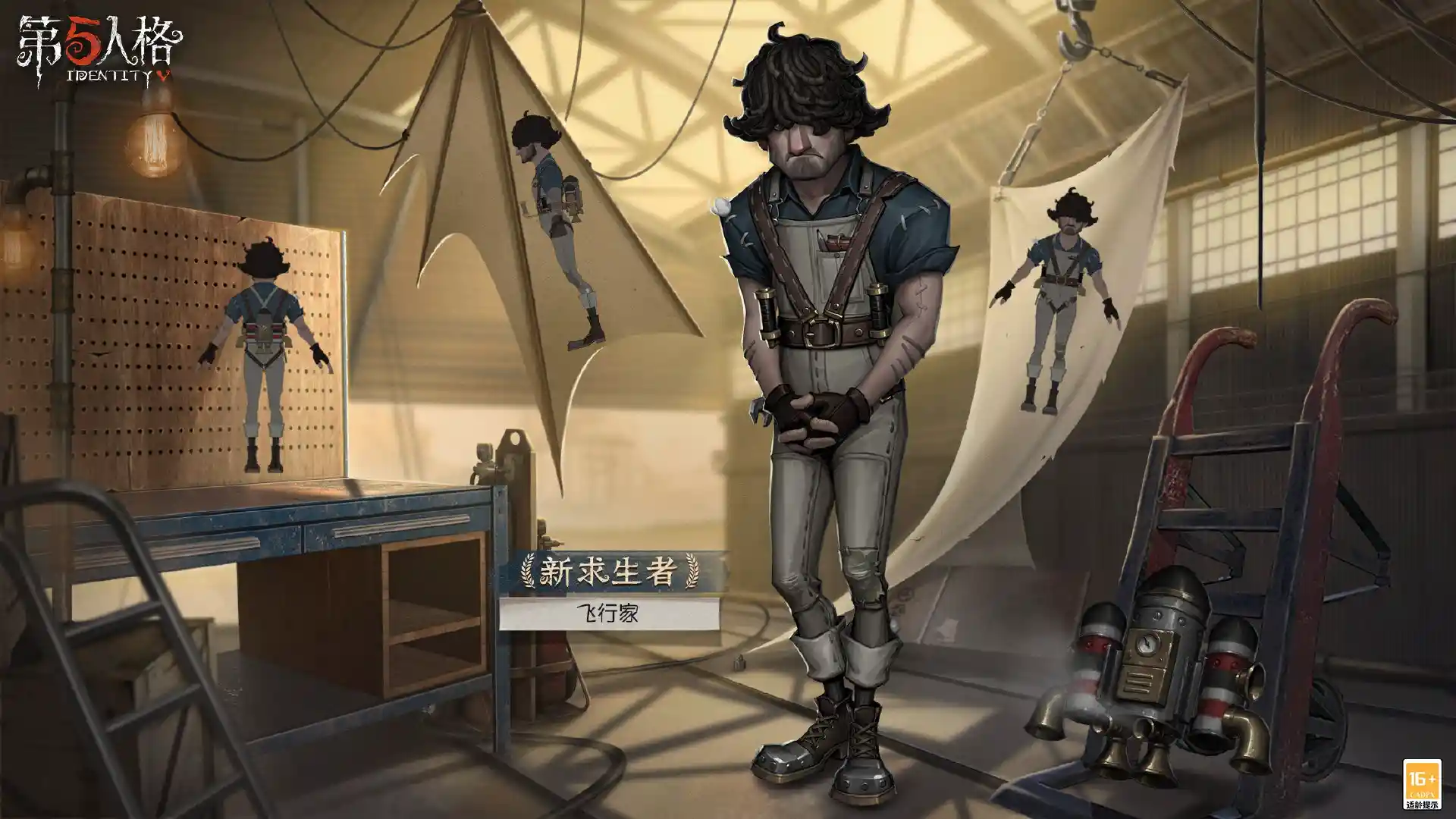

航空エンジニア

| 職業 | 航空エンジニア | 名前 | チャールス・ホルト (Charles Holt) |

| 外在特質 | 飛行器具、機械調節、突発性振戦 | ||

| うわさ | チャールス・ホルトは生涯、束縛から逃れる方法を探していた。 初めは地球の引力から、そして今は、運命から。 | ||

モチーフ考察

【チャールス・デルショー(Charles August Albert Dellschau)/1830-1923】

- 死後にスクラップブックの作品が発見されて名声を得たアメリカの芸術家。

彼の人生についてはあまり詳しくは知られていないが、テキサス州の屋根裏アパートで働きつつ、趣味としてスクラップブックに飛行船や飛行機を描いていたとされている。

それらの作品は少なくとも13冊に渡り、彼の死後、捨てられた本を美術学生が回収し、最終的に2万ドル以上の金額で取引されるまでになった。

- デルショーの作品は鮮やかな水彩画と新聞のスクラップで構成されており、独自の世界観に基づいている。

彼は「ソノラン飛行クラブ」という秘密結社の一員として、秘密結社の活動を記録していた。

組織は会員の1人が発見した反重力燃料「NBガス」を使用した航空機を開発することが目的で、デルショーは設計者として飛行船・飛行機の図面を書いていた。

名前と「ソノラン飛行クラブ」に所属している点が一致している。

関係キャラクターのモチーフ考察

- アルバート・ウェイン(Albert Wayne):航空エンジニアの友人

名前はチャールス・デルショーのAlbert姓から来ている可能性がある。

応援団

| 職業 | 応援団 | 名前 | リリー・バリエル (Lily Barriere) |

| 外在特質 | 鼓舞、奮起、激励、機械音痴 | ||

| うわさ | 「あの荘園に行って私のものを奪い返してきてくれたら、私もあなたのものを取り返してきてあげる。」 | ||

モチーフ考察

なし

人形師

| 職業 | 人形師 | 名前 | マティアス・チェルニン (Matthias Czernin) |

| 外在特質 | 「ルイ」、柔軟パーツ、血肉無用 | ||

| うわさ | いつしか、人々はマティアスに「ルイ」になりきることを求めるようになった。 しかしマティアス自身と、彼を「招待」した者はそうではなかった。 | ||

モチーフ考察

なし

火災調査員

| 職業 | 火災調査員 | 名前 | フロリアン・ブランド (Florian Brand) |

| 外在特質 | エアボール、一過性閾値変化、力の要領 | ||

| うわさ | 自分だけが生き残ったあの火事は確かに「奇跡」だったのだと、 フロリアンはついに信じ切ることができた。 新たな火災の中で、彼が生み出した奇跡は今もなお静かに息づいている。 | ||

モチーフ考察

なし

「レディ・ファウロ」

| 職業 | 「レディ・ファウロ」 | 名前 | エブリン・モレー (Evelyn Mora) |

| 外在特質 | 雲隠れ、アロマの杖、妙計、乱局 | ||

| うわさ | 利を追い、害を避けるのは、エブリン・モレーが最も得意としていることだ。 そんな彼女は、もちろん一度も教育に失敗したからと言って、 余生を魅力的な手錠と共に過ごすことを許すわけがなかった。 | ||

モチーフ考察

なし

「騎士」

| 職業 | 「騎士」 | 名前 | リチャード・スターリング (Richard Sterling) |

| 外在特質 | 人物同化、戦術予見、栄誉共鳴、機械音痴 | ||

| うわさ | 「騎士」は姉に関する手掛かりを探している。 ごっこ遊びで使っていた騎士のヘルメットを被った後、彼は自分が敵と真の戦いを繰り広げるだろうと確信した。 | ||

モチーフ考察

なし

コメント

- レディ・ファウロのモチーフの一つに1974年の映画『チャイナタウン』のエヴリン・モーレイ夫人があるのではないかと思います。名前の類似(Evelyn Mulwray)、陰謀の渦中にあるミステリアスな美女という役回りの他、つばを半分折った独特な形状の帽子、髪型など容姿に類似点が多く見られます。 -- 2024-10-01 (火) 22:29:40

- 作曲家の元ネタはフレデリック・ショパンではないでしょうか? -- 2024-03-29 (金) 14:08:36

- 画家の元ネタはエドガー・ドガだと思っていました。性格と上流階級出身という部分が似ているな、と。 -- 2024-03-21 (木) 08:13:06

- 曲芸の元ネタ、ずっと『曲芸師ハリドン』だと思ってた。 -- 2022-07-20 (水) 23:25:12

- 少女って容姿=小説家の娘もしくは小説家の妻の幼少期、能力=ミューズの女神(記憶の女神) なんじゃないかなあと思っています… -- 愛? 2022-04-14 (木) 21:00:15

- 野人の元ネタは完全にアマラとカマラだと思ってた -- 2021-09-25 (土) 10:16:43

- 編集の仕方が分からないためコメントになってしまうのですが、バッツマンのモチーフはランジットシンジ(ランジ)ではないでしょうか? -- 2021-02-13 (土) 19:31:44

- とは違っています。また、小公女の場合、主人公の父の友人は父を本当は騙すつもりではなかったので、それも違う点ではあります。しかし、庭師の衣装「幽霊プリンセス」の説明文には、「苦痛から逃れるために幻想をみる」というような描写や「かつて父から抱き抱えられていたプリンセスはどこにいったのだろう?」というような描写があり、「小公女」の作中の描写とかなり合ってます。それに加え、作中でセーラがずっと辛い日々の支えにして、ほとんどの場合まるで本当の人間のように扱う人形の名前は「エミリー」だったりします。 -- 2020-12-04 (金) 21:27:05

- ついでに、これは偶々かもしれませんが、小公女には亡くなったセーラの父の「代理人」である眼鏡をかけた紳士が少しだけ登場します。その紳士は、個人的に、どこか弁護士フレディ・ライリーに似た雰囲気の男であるような気がします。 -- 2020-12-04 (金) 21:34:42

- 庭師のモチーフの一つに、「小公女」が含まれているのではないか?と個人的に思っていました。理由としては、まず、小公女の主人公セーラの身体的特徴の一つに「緑の目」があり、また、「やせ形(スレンダー)」、「短い髪(少なくともセーラ自身はそう思っている)」があります。これらの点は庭師にも通ずる所があります。そして、彼女らに起こった出来事にも共通点があります。まず、二人とも自分の父が父の友人のせい(その友人に新しい事を始めないかと誘われたせい)で事業に失敗します。そして父がひどく失望したまま亡くなってしまいます。セーラは父が生活に困りだす前、つまり裕福だったころには既に女学院に送られており、その辺りが庭師 -- 2020-12-04 (金) 21:09:56

- 墓守のストーリーのモチーフはジョン・ハンターだと思うのですが、こちらに記入してもよろしいでしょうか? -- 2020-07-24 (金) 10:33:32

- きちんとその人物を推す理由を書いてもらえれば自由に書いていただいて大丈夫ですよ! -- 管理人? 2020-07-24 (金) 11:02:47

- すいません途中送信しました。野人の猪について元ネタになりそうなもの。参照ページhttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/tiakio/antiGM/boar.htmlスカンディナヴィアや中東においてクリスマスの季節に猪にリンゴを咥えさせては生贄とした。またページ下部にあるケルトの項目で不死の象徴であるリンゴの木を掘り返すなどありました。傭兵の嫌いなものや誕生日手紙にあった猪も生贄という暗喩の意味があったりするかも? -- 2020-07-23 (木) 18:19:55

- 野人の猪について -- 2020-07-23 (木) 18:11:24

- オフェンスの<労働者階級>と表記されている点について オフェンスが《労働者階級》と表記されているのは、オフェンスがプロアスリートであったということを表しているではないでしょうか? 背景推理にて『スポーツ連盟がプレイヤーに対して「アマチュアリズム」を強調してきたら、現実的な生活も考えないといけない。』 との記述があります。 アマチュアリズムとはスポーツをすることによって金銭や報酬を得ることをしてはならないとする主義です。 元々、《アマチュア》は報酬を目的に競技するのではなく、趣味として楽しみながら、スポーツを純粋に愛好する人という意味で、18~19世紀後期までのイギリスのスポーツ界ではジェントルマン=アマチュアという同意語として使われてました。 というのも当時、イギリスは階級意識が強くスポーツは上流階級の人々同士で行うものであるという認識が根強かったのです。 そしてボートレースにて1839年の第1回ヘンレー・レガッタ(英)への参加はアマチュアのみと規定され、1866年のイギリス陸上競技選手権大会でもアマチュアに限り参加を認めるという規定がなされています。そして1896年のアテネオリンピックでも参加資格をアマチュアに限定しています。 イギリスのアマチュアと呼ばれるジェントルマン以外のスポーツで生計を営むもの、職業をもつすべての労働者を競技から締め出す風潮は20世紀も根強く続きました。 -- イディ・オット? 2020-07-06 (月) 11:37:16

- アマチュア(Wikipedia) https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2 -- イディ・オット? 2020-07-06 (月) 11:40:04

- つまりオフェンスは学生時代は中産階級または上流階級であったが成人後はプロフェッショナルとして生計を立てていたのではないでしょうか -- イディ・オット? 2020-07-06 (月) 13:33:17

- 傭兵のnaibについて naibはマレー語で『悪』とされるらしいですが、傭兵の出身的にペルシア語・アラビア語 もしくはそれから派生したウルドゥー語とヒンディー語等の『副』、『権限を代表して行使する者』ではないでしょうか。 -- 2020-06-30 (火) 16:54:27

- naib(英語版wiki) https://en.m.wiktionary.org/wiki/naib -- 2020-06-30 (火) 16:57:04

- naib(英語版wiki曖昧さ回避)https://en.m.wikipedia.org/wiki/Naib_(disambiguation) -- 2020-06-30 (火) 16:59:03

- 情報ありがとうございます!家に帰ったら修正いたします! -- 管理人? 2020-07-01 (水) 17:17:39

- naib(英語版wiki) https://en.m.wiktionary.org/wiki/naib -- 2020-06-30 (火) 16:57:04

- このページからですみません。プロフィール早見表で空軍が抜けているので追加お願いします。 -- 2020-06-09 (火) 16:58:56

- 申し訳ありません。追加いたしました!

-- 管理人? 2020-06-09 (火) 23:08:03

-- 管理人? 2020-06-09 (火) 23:08:03

- ありがとうございます! -- 2020-06-10 (水) 16:35:49

- 申し訳ありません。追加いたしました!

- すみません、途中送信してしまいました。 -- 2020-05-07 (木) 20:37:13

- 元ネタかどうかは分かりませんが、症候群のひとつに「不思議の国のアリス症候群」というものがあるそうです。Wikipediaには「不思議の国のアリス症候群(ふしぎのくにのアリスしょうこうぐん、Alice in Wonderland syndrome、AIWS、アリス症候群)とは、知覚された外界のものの大きさや自分の体の大きさが通常とは異なって感じられることを主症状とし、様々な主観的なイメージの変容を引き起こす症候群である。」とあります。これは冒険家の症状、精神病院に収容されていた理由にあ -- 2020-05-07 (木) 20:36:17

- 不思議の国のアリス症候群は冒険家の症状に酷似していること、また冒険家の衣装にアリスがいることから可能性のひとつとして有り得ると思います。時代的に合っているのか分かりませんがご参考までに。 -- 2020-05-07 (木) 20:38:51

- ありがとうございます、追加いたしました! -- 管理人? 2020-07-01 (水) 19:13:59

- 不思議の国のアリス症候群は冒険家の症状に酷似していること、また冒険家の衣装にアリスがいることから可能性のひとつとして有り得ると思います。時代的に合っているのか分かりませんがご参考までに。 -- 2020-05-07 (木) 20:38:51

- 庭師の欄にあるDBDの工具箱の説明ですが、あちらもロケットチェアに当たる肉フックを破壊できます。ですのでDBDとの違いは破壊工作に特化させた点になると思います。また、DBDにおける注射器は[ -- 2020-02-04 (火) 11:01:57

- すみません、途中で送信してしまいました。DBDにおける注射器の名称は一応存在します。名称が止血用注射器となり、これは救急箱に入れて持ち込めるものです。細かいですが、救急箱と比較するよりこちらと比較したほうがより考察しやすいかと思いました。ご参考までに。 -- 2020-02-04 (火) 11:05:59

- ありがとうございます!DBDがにわかであることがバレてしまいました.......家に帰ったら修正いたします! -- 管理人? 2020-02-04 (火) 12:12:27

- 修正ありがとうございます。お忙しいところ恐縮ですが、もう一つ管理人さんにご相談したいことがあります。泥棒のモチーフの一つにジョージ・ミュラーという人物を記載したいのですが、編集の仕方が分からないので代行お願いしてもよろしいでしょうか。 -- 2020-02-04 (火) 12:52:27

- かまいませんよー!今ちょろっと検索した限りでは日本語ページが多いようなのでキャラとの一致点や理由を書いてもらえれば経歴等はこちらで調べてページに反映いたします。よろしくお願いいたします! -- 管理人? 2020-02-04 (火) 15:37:15

- 共通点に「詐欺や泥棒を働いたことがある」「逮捕歴があり、投獄前後で人が変わった」「慈善事業をしている」「教会とのかかわりがある」「孤児院を複数設立した」などがあります。長くなるので詳細は省かせていただきます。また、ジョージ・ミュラーの友人にアーサー・タッパン・ピアソンという人物がいます。これ憶測ですがもしモチーフにジョージ・ミュラーが居た場合、名前の由来はこの友人から来たものかと思われます。 -- 2020-02-05 (水) 11:27:20

- 海外のWikipediaは来歴等の情報が多いのでそちら参照したほうが良いかもしれないです。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。 -- 2020-02-05 (水) 11:33:40

- すみません、途中で送信してしまいました。DBDにおける注射器の名称は一応存在します。名称が止血用注射器となり、これは救急箱に入れて持ち込めるものです。細かいですが、救急箱と比較するよりこちらと比較したほうがより考察しやすいかと思いました。ご参考までに。 -- 2020-02-04 (火) 11:05:59

- 裁決の酒のグラスのくだりはブランデーの持ち方は時代にも左右されるのでちょっとこじつけっぽい感じがしたので消しました。気になる方はバックアップから掘ってください。 -- 管理人? 2020-02-03 (月) 18:31:05

- 空軍のモチーフ項に、自伝を参考にマルテ・リシャールについて追記させていただきました。まだきちんとは読み込めておらず、今後さらに追記される可能性があることについてご了承下さい。また自伝という性質上本人に都合よく書かれている可能性が高い点についてもご留意ください。なお上記の通り彼女を元にした映像作品がいくつか製作されており、キャラクターとしてはこちらをモチーフにした可能性も高いです。 -- 2020-01-23 (木) 10:33:29

- ありがとうございます!作業が減ってとても助かりました。必要そうな項目は随時追加しますね。 -- 管理人? 2020-01-23 (木) 18:14:42