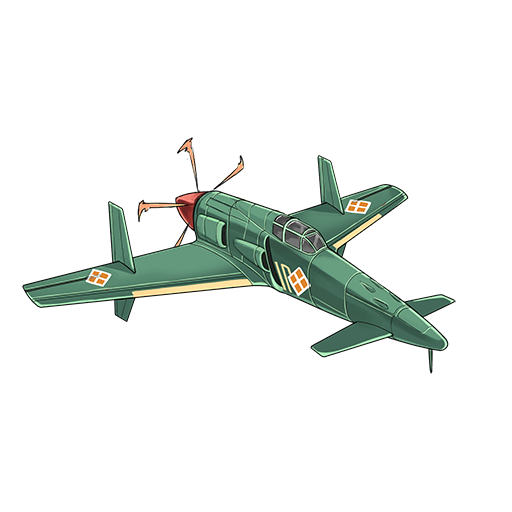

震電

Last-modified: 2026-01-04 (日) 21:02:35

基本データ

入手方法

性能や運用について

- 以前はイベント報酬だった艦載戦闘機。現在では未入手であれば戦利品景品としてパンツ70枚で交換可能。

- 日本の艦載機としては珍しい高性能機、対空+12、回避+3という烈風の上位互換機。

戦利品イベントの景品である高性能戦闘機と一緒に運用すれば敵からの開幕爆撃も怖くないだろう。

もっとも、対空以外のステータスは回避のみしか上がらないため、他のネームド戦闘機シリーズと比較するとやや凡庸。

- この機体及びシーファング、F4U、F6F、震電改と同じくボーキコスト6となっており、本機の特徴は制空特化といえる。

元ネタ解説

- 海軍航空技術廠が開発した高高度迎撃用局地戦闘機。艦載機ではない。略号J7W1。

これまでの戦闘機を大きく上回る性能を持った革新的な戦闘機として1942年頃から海軍航空技術廠の鶴野正敬大尉が考案したエンテ型・前翼機である。

エンテ型の利点はエンジン・プロペラ・機首武装が纏まっており、尾部は無駄なスペースになっていた。

そこでエンジンとプロペラを機体後方に配置し、前方に武装を配置することで胴体のスペースを無駄なく使い、機体を小型化して高性能化を図ろうとした。

実際に初期の航空機はプッシャー式が多かったが第二次世界大戦頃には牽引式が主流となっていた。

当時、世界的にエンテ型の機体開発が行われており、アメリカのXP-55やイタリアのアンブロシーニ SS.4などが同期として挙げられる。

しかし、どれも試作機止まりで量産には至っていない。

- 震電は局地戦闘機(いわゆる防空戦闘機)として開発されたため、重武装と上昇性能、高高度における高速性を重視した設計となっている。

武装は機首に五式30mm機銃が4丁と重武装。

最高速度は740km/hを目標に開発。格闘性能を要求する声もあったが、航空技術廠側は格闘戦を避け一撃離脱を取る作戦を考えだったため、空戦フラップなど格闘性能を補う装備は無い。

すでに本土にB-29等による高高度空襲の迎撃に対応しなくてはいけない状況になっていたため、震電は速度を活かしB-29を前方に展開、斉射したあとは全力で護衛の戦闘機を振り切る作戦が考えられていた。

また、生産性の向上を目的とした工夫がされていた。

- 今まで見たことがなかった設計に軍部は否定的な意見もあったが、アメリカの新型戦闘機へのカウンターとして性能を出せるなら良いと了解を得ることができた。

1943年に風洞実験が行われ、1944年鶴野大尉は自らが小型のモーターグライダーを試作して飛行実験を行い、その形式が優れていることを証明するなど信頼を得て、当時比較的生産力に余裕のあった九州飛行機で開発が継続されることになった。

ただ、当時の海軍は本当に震電を採用するつもりがあったかは定かではない。

- 1944年に入りB-29の迎撃を目的として震電の試作が正式に命令される。

待ってはいられない状況に陥っていたため、海軍は1944年末までに完成することを要求した。

九州飛行機では九州や離島から女学生や徴用工を総動員して体制を整えた。最盛期には5万人を超えていたという(月産300機を予定)。

- 九州飛行機は普通なら1年以上掛かる製図を半年で終わらせ量産へ準備を始めた。しかし、震電に搭載予定だったエンジンを製造していた三菱の工場が空襲により再起不能な状態になっていた。

さらに、九州飛行機の工場にも空襲が始まり、工場を疎開させている。

- 1945年6月に試作第一号が完成。8月3日に初飛行、その後も試験飛行を複数回行ったが、エンジンの故障を三菱に問い合わせている間に終戦となった。

- 初飛行と数回の試験飛行から全力運転ではないものの様々な問題点が見つかっている。

- まずプロペラのカウンタートルクを抑えきれずに右に向いてスライドしながら飛行してしまうことや機首が常に下がり気味などの安定性の問題。

重武装、大型の降着装置、構造上大きくなったエンジンユニットなど単発戦闘機としては重くなってしまったため、要求された性能を満たせなかった可能性。

長い降着装置のために強度の確保が難しく、推進式の弱点である跳ね上がったドロや小石によるエンジン・プロペラへのダメージを避けるために長大かつ整備された飛行場に限定されてしまうこと。

機体の構造上エンジンの冷却性能が低く、全力運転をしていないのに油温が上昇しており、カタログ通りの性能を出すとオーバーヒートしてしまうという問題。

- これらの問題を解決するにはさらなる時間が必要であったと言える。

- アメリカ軍も試作品に興味を持って一度破壊した試作機を修理して飛行させたいと命令したが飛ばすことはできなかった。

終戦二ヶ月後船便でアメリカ本土に運ばれた。その際に保管されていた設計図や資料を英訳して一緒に米軍に送られている。

最近までスミソニアン航空宇宙博物館の維持復元保管施設で分解状態のまま保存されていたが、最近になって別館で操縦席より前側が部分的に展示され、観ることができるようになった。

- そのジェット機のようにスマートな外観や終戦間際の試作としてのロマンなどで人気がある震電は度々架空戦記やゲームなどで取り上げられてきた。

中にはジェット機化されたものが登場する作品もあるが、実際にジェット化構想は考えられていたものの具体的な話は全く進んでいなかった。

震電自体、ポン付けでジェットエンジンを載せられるような設計ではなく、日本製のジェットエンジンそのものも欠陥が多く搭載できるような状況ではなかった。

コメント

装備一覧表

装備通称リスト